TEXT:小川フミオ

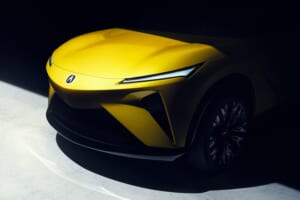

新型BYD「ドルフィン」の商品力に見る凄み。中国発の最新コンパクトハッチに国内試乗

BYDのエントリーモデル、ドルフィンがいよいよ日本で発売される。フォルクスワーゲン ゴルフに近いサイズ感のコンパクトEVだが、充実した装備や乗り心地、空間の巧みな使い方には高い商品力が感じられる。果たして、ドルフィンはEVのコンパクトハッチ界を掻き回すキープレイヤーとなれるのか。自動車ジャーナリスト・小川フミオが解説する。 兄貴分に負けないドライバビリティ BYDは、2022年にワールドワイドで約180万台のBEVを販売。2021年は60万4000台だったのに対して、ものすごい、とつけたくなる飛躍的な数字だ。 実際、2023年9月のドイツ・ミュンヘンの「IAAモビリティ」自動車ショーでも、大きなブース面積を専有。さらに、アウトバーンのチャージャーの前にいると、BYDモデルでやってくるドイツ人ドライバーたちにも出会った。 欧州人は実務的なひとも多く、バリューフォーマネーだから選んでいるのか。と、知らなかったら、私は思っていたかもしれない。 実際は、ドルフィンに乗ると、たいへんよく出来ているのに感心するほどだ。 ATTO 3も、ドライバビリティが高いクルマで、動力性能と操縦性がともにいい感じのレベルに達していた印象だが、ひとつ下のドルフィンも負けていないと思う。 BEVの多くにみられるように、重量物を床下に搭載しているので、重心髙が低く、ハンドルを動かしたときの車体の追従性はよく、カーブを曲がるときも安定している。 310Nmのトルクがアクセルペダルと踏み込むとすぐに出るため、加速の“つき”がよくって、さっと曲がるし、さっと加速するので、ドライブしている自分との一体感がある。 といっても、足まわりの設定は硬いいっぽうでない。ふわりふわりといえばいいのか、路面への追従性は高いうえに、凹凸は丁寧に吸収。高速道路でもしなやかに感じられて、気分がよい。 ゴルフクラスのハッチバックで、比較的コンパクトだけれど、乗り心地のよさは印象的だ。車重は1680kgと軽くないが、重さを活かして、重厚な雰囲気すらあるのだ。設定がうまい。 加速はがんっと車両が飛び出していくような暴力性は抑えられていて、最新のBEVらしく、うまくしつけてある。つまり、ICE(エンジン車)から乗り換えても、違和感はおそらくまったくないだろう。 ADAS類は積極的に全車へ搭載 装備の豊かさも、ドルフィンの大きな魅力になるだろう。安全および運転支援システムの充実ぶりにもぬかりはない。 アダプティブクルーズコントロール、レーンキープ、レーンサポート、車線変更アシスト、ブレーキの効き具合を設定できるコンフォートブレーキ、前後のクロストラフィックアラートおよびブレーキ、交通標識認識システムなどが標準装備。 加えて、感心したのは、ミリ波レーダーを使った幼児置き去り検知システム(ライトの点滅とホーンによる警報)や、ドアを開けるとき自転車や歩行者を検知して警告するドアオープン警報も標準で搭載されること。 ドアオープン警報は、車内から外に出るときばかりか、車外から乗りこもうとドアを開けるときも作動する。事故自動緊急通報装置も装備される。 ロングレンジモデルと標準モデルで、安全装備に差をつけていないのも褒めるべきところ。 ちなみに、フロントクロストラフィックアラートとクロストラフィックブレーキ、ドライバー注意喚起機能、幼児置き去り検知システム、ペダル踏み間違い時加速抑制装置は、ATTO 3には搭載されていない。 日常的に使っていて、かなり頼れちゃいそうだ。むしろ頼りすぎた結果、同等の装備レベルにないクルマだと乗る気がおきなくなってしまうかもしれない。そこまで感じさせる。 価格は、2023年9月20日に明らかにされる。かなり競争力のある価格設定になると聞く。 BYD DOLPHIN Long Range 全長:4,290mm 全幅:1,770mm 全高:1,550mm ホイールベース:2,700mm 車両重量:1,680kg 乗車定員:5名 交流電力量消費率:138Wh/km(WLTCモード) 一充電走行距離:476km(WLTCモード) 最高出力:150kW(204ps)/5,000-9,000rpm 最大トルク:310Nm(31.6kgm)/0-4,433rpm バッテリー総電力量:58.56kWh モーター数:前1基 トランスミッション:1速固定式 駆動方式:FWD フロントサスペンション:マクファーソン・ストラット リアサスペンション:マルチリンク フロントブレーキ:ベンチレーテッド・ディスク リアブレーキ:ソリッド・ディスク タイヤサイズ:前後 205/55R16 最小回転半径:5.2 荷室容量:345-1,310

TAG:

#BYD

#コンパクトカー

#ドルフィン