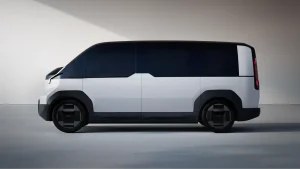

EVバンのラインアップを日本に導入 韓国キアのEVが2026年春ごろ、日本で正規発売される。大手商社の双日が日本国内での販売総代理店契約を締結したことで実現する運びとなった。 キア(起亜)は、グローバルでの韓国自動車ブランドとしてヒョンデに次ぐ第2位の規模を誇るメーカー。会社組織としてはヒョンデ傘下であるため、EVに限らず乗用車・商用車の全般で研究開発や部品調達でヒョンデブランドと協業している。 今回、双日が日本に導入するのは、EVバンのラインアップ「PBV(プラットフォーム・ビヨンド・ビークル)」だ。 2024年1月に、米ネバダ州ラスベガスで開催されたITと家電の世界最大級見本市「CES(コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)2024」でコンセプトモデルを世界初公開した。 PBVの特徴は、専用プラットフォームの採用により用途に合わせてレイアウトや荷室形状などをフレキシブルに設計できること。 キアとしては、2025年から中型ラインアップの「PV5」を皮切りに、大型モデル「PV7」、さらに小型モデル「PV1」を開発し販売する予定だ。 PV5には、乗用向けにも使えるパッセンジャータイプと商用重視のカーゴタイプの2通りがある。ボディ寸法は、全長4700mmx全幅1900mmx全高1900mmで、ホイールベースは3000mm。

2025年2月