日本に何が起こった? BEVが売れない……ハズが2025年10月は電気自動車が売れまくっていた

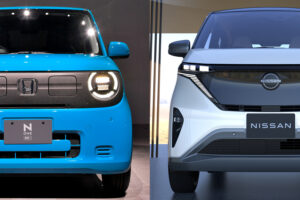

サクラかN-ONE e:か買うならどっち? 軽自動車EV2台を徹底比較した

軽EV市場を牽引する日産サクラと後発のホンダN-ONE e:を徹底比較。上質感と居住性が魅力のサクラに対し、航続距離295kmを誇るN-ONE e:は実用性で優位に立つ。セカンドカー需要を制するのはどちらか。