EVのモーターは2種類存在する

バッテリーとモーターにはそれぞれ種類が存在し、ひと言で片付くほど簡単な世界ではない。

モーターは、磁力によって回転力を生み出す。磁力をもたらすのは、永久磁石や電磁石だ。

永久磁石は、そもそも磁力を持つ物質だから、素材をそのまま活かすだけだ。それでも、EVで使われるのは、より高性能化するため、ネオジムという希少金属が含まれている。それによって、一般的なフェライト磁石の10倍といった大きな磁力を持つ。

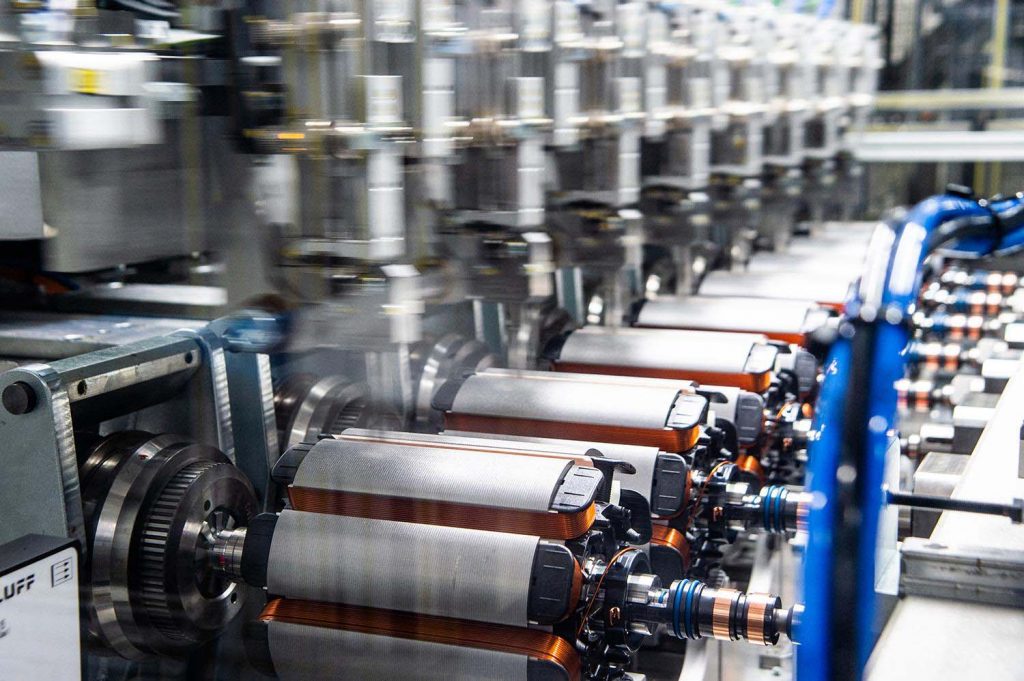

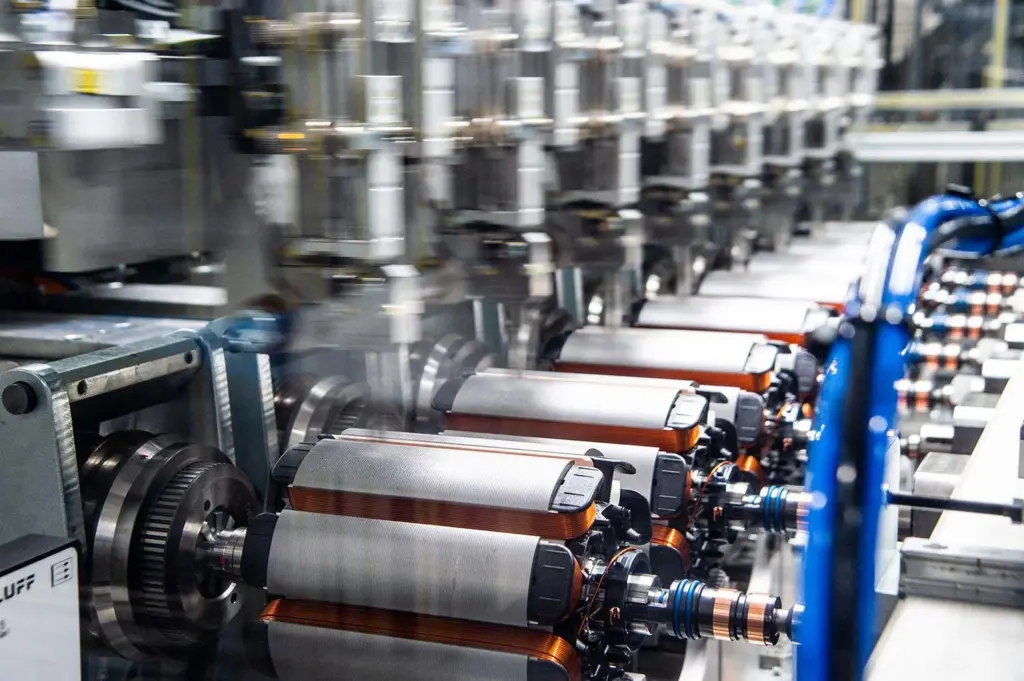

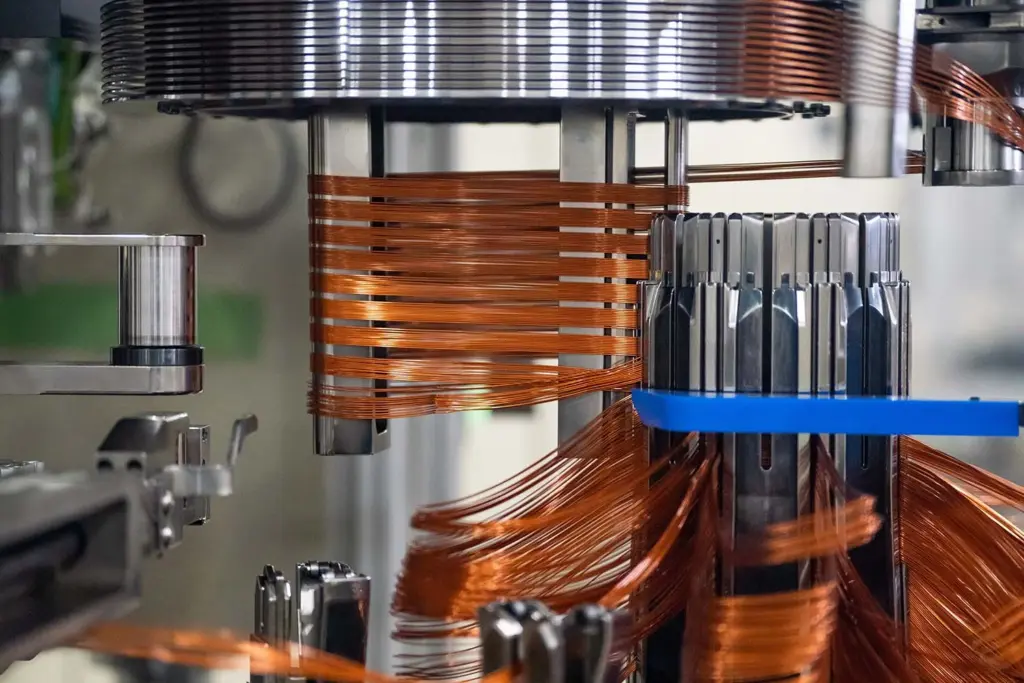

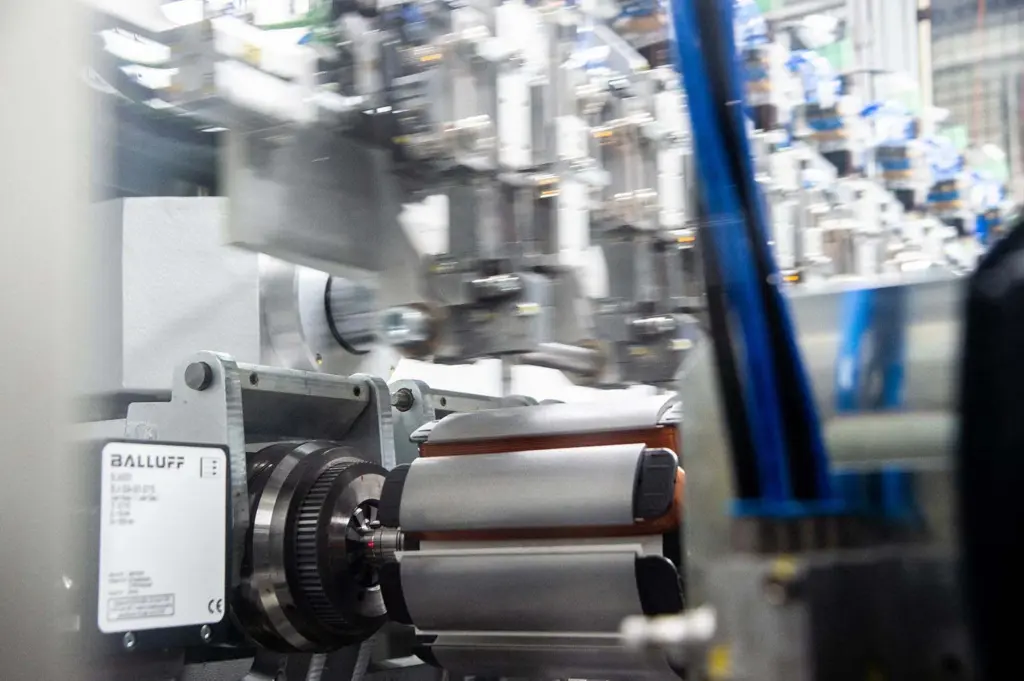

一方、電磁石は、磁力をもたない材料に、電気を通じさせることで磁力を生み出す。そのための配線が必要で、そこに手作業がある。作業のすべてを製造機械による自動化できれば、電磁石の材料は基本的に鉄の芯と銅線なので、安上がりだし、資源の豊富さもあって、電気自動車(EV)の普及が進んでも資源に対する懸念は少ない。

しかし、鉄芯に銅線を巻くだけであれば、機械で丹念に作業を進められるが、最後に配線をまとめる段階で人手がいる。

EVで使われるモーターは3相交流という仕様だ。簡単にいえば周波数がずれた3つの電流を組み合わせた電磁石により、より滑らかな回転をもたらすよう工夫されている。このため、鉄芯に銅線を巻き付ける際に、最後には3つの銅線をうまくまとめ、手際よく収めなければならない。ここに、人手がかかる。機械ではどうしても、仕上げにくい工程が最後に残るのだ。

もし、ここが機械で仕上げられるようになると、製造効率は格段に高まり、電磁石を使うモーターの普及が進む可能性がある。

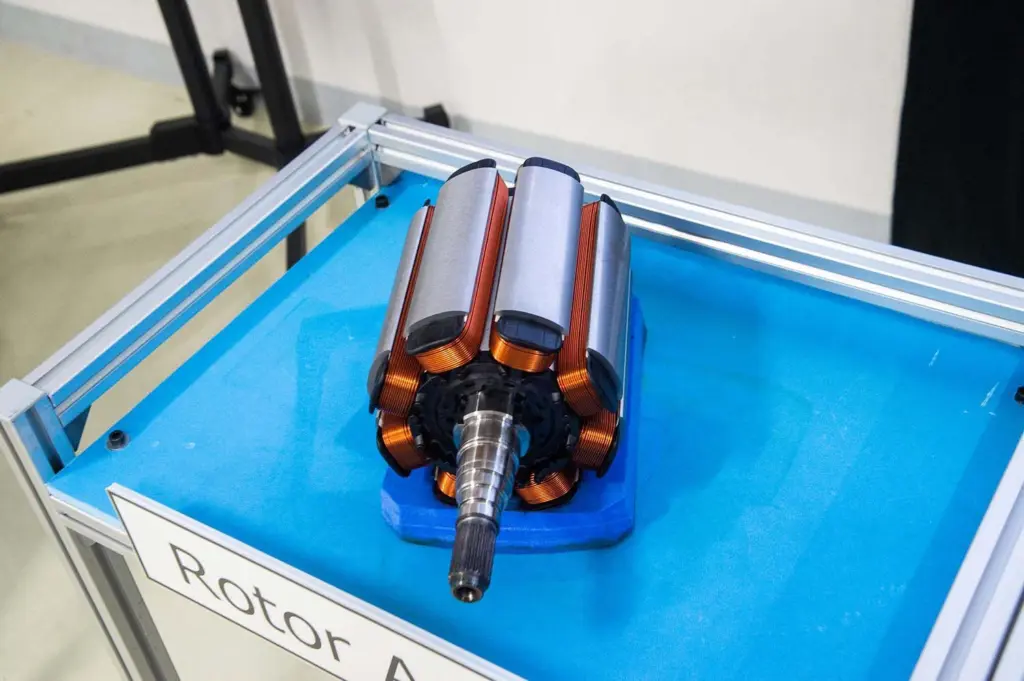

一般に、巻き線式と呼ばれるモーターは、電磁石だけで構成されている。永久磁石を回転軸(ローター:回転子)に使うモーターも、その外周となる容器(ステーター:固定子)側には電磁石が使われている。その電流を調整することで出力を変える。

日産アリアは、4輪駆動の前後のモーターともに巻き線式だけを採用する。ほかに、テスラやBYDの4輪駆動車では、前輪側に巻き線式モーターを使う例がある。

巻き線モーターが今後注目される可能性も

なぜ、巻き線式なのか?

永久磁石を使うモーターは、たとえ運転者がアクセルを戻して電気を伝えなくしても、永久磁石だから磁力は作用している。したがって、回生をなくしたり、弱めたりすれば、滑空感が出て、電力消費も抑えられると思われているが、じつは、永久磁石の磁力が働くぶん、そこには抵抗が生じ、速度が落ちやすくなる。弱いエンジンブレーキがかかっているようなものだ。

4輪駆動のEVでも、一般的には後輪を主体に走り、前輪のモーターは滑りやすいなど走りが安定しにくい場面などに利用される方式が多く、それ以外、後輪を主体に走る際には抵抗が働かないほうが電力消費を抑えられる。前輪に永久磁石式を使えば、先に説明したように、つねに磁力という抵抗が働き続けるが、巻き線式なら、必要なとき以外では、ただ空転するのみだ。

そのように、巻き線式モーターを使うと、運転者がアクセルを戻して電気を供給しなければ、そもそも鉄芯と銅線でつくられ、磁力をもたないのだから、言葉どおり、鉄芯がただ空転するだけとなって、軸受けの若干の摩擦抵抗はあっても、磁力による抵抗がないぶん、滑空感はさらに高まるし、電力消費もほぼないといえる。アリアで、回生を働かせないようにしてアクセルを戻すと、ほかのEVと比べより滑るように感じるのはそのためだ。

とはいえ、日産の技術者も、巻き線式モーターは製造時の人手が生産効率の妨げになるといっており、その解決が望まれている。

その一案が、米国で考案され、特許を日本人が譲り受けている。ただし、世のなかの目が永久磁石式モーターに集まっているため、特許を活かした巻き線式モーターの全自動化は進まないままだ。

永久磁石式モーターに関心が集まる理由は、たとえ原価が高くついても、小型高性能化を期待できるからだ。巻き線式モーターで出力を高めようとすると、寸法が大きめになる。より多くの銅線を鉄芯に巻き付ける必要があるからだ。しかしそれも、EV専用の設計がさらに成熟していけば、モーター寸法が多少大きくても、合理的なパッケージングのEVを開発できるのではないか。

この先、EVが全世界的に本格普及しはじめたとき、希少金属を使わずに製造できる巻き線式モーターに関心が高まるかもしれない。そのとき、日本が巻き線式モーターの自動化で先んじることができれば、優位に立てるかもしれない。それには、巻き線式モーターに期待し、投資できる経営決断が不可欠になる。

御堀直嗣