長く乗り続けるにはメーカーの規模感も重要に

一定の規模(販売台数)があれば、アフターサービスを引き受けてもしばらくはビジネスが成立するが、あまりに小規模なブランドであれば手を挙げる企業は出てこないだろう。販売台数が多ければ、政府も消費者保護の観点から動くだろうが、仮に数十台レベルであればそれも期待できず、ユーザーは泣き寝入りすることになる公算が大きい。

そもそも企業が精算してしまえば、仮にユーザーへ保証をしたくとも資金がないという可能性も大いにあり得る。

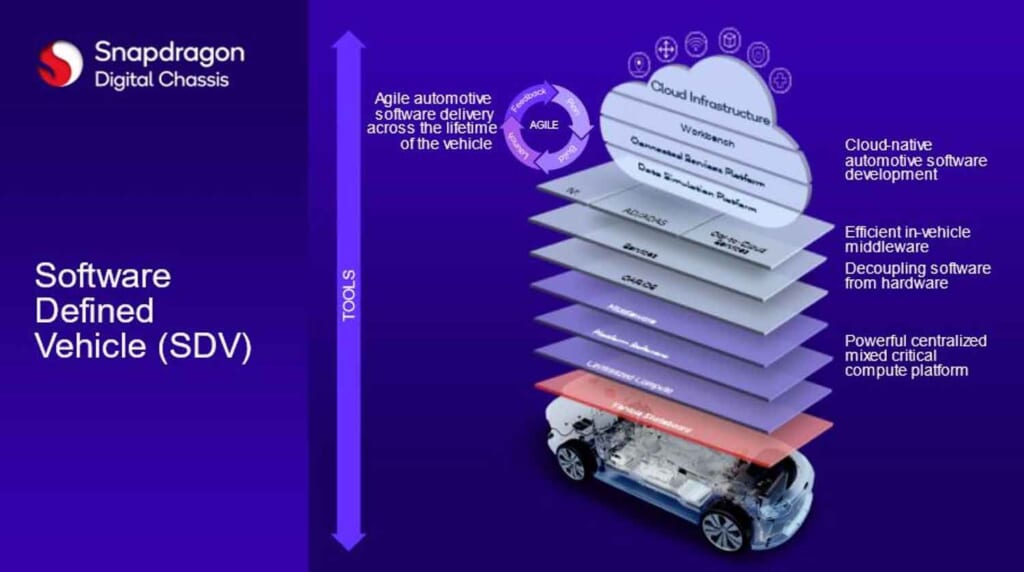

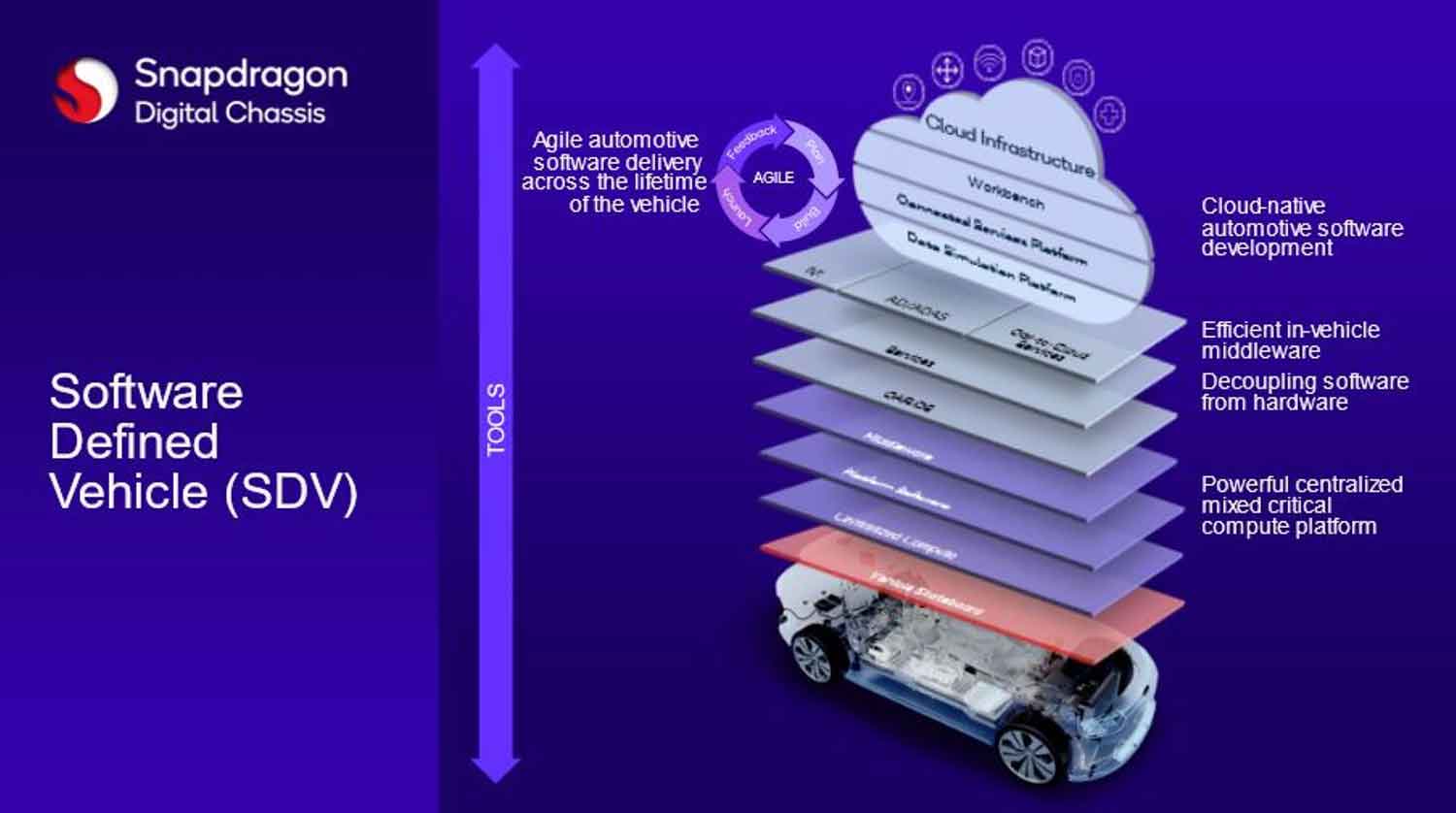

さらに、現在はSDV(ソフトウェア定義車両)の時代といわれている。ソフトウェアの進化によってクルマの機能を進化・充実させる設計が当たり前になっていくのだ。ハード的なメンテナンスパーツを確保するだけではクルマを維持するのは難しくなる。

自動車メーカーが消滅するということは、ソフトウェアのアップデートが止まってしまうということを意味する。もちろん、そうした点についても消費者保護の動きはあるだろうが、複雑なソフトウェアを独自に開発している自動車メーカーが破産したら、そのアップデートを続けることはほぼ不可能であろう。最悪、ハッキングのターゲットとなる可能性もあり、乗り続けることはリスクになる。

これまでは自動車メーカーが消えてしまっても、また旧車の補修部品が出てこなくなっても、サードパーティの部品を使うなどしてメンテナンスを続けることはできた。最近では3Dプリンターを使って、ワンオフで補修部品を作る動きもある。

しかし、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)のソフトウェア問題は、サードパーティ企業やマニアの努力では解決できないだろう。ソフトウェアのバグによってアクシデントが起きたときの責任を考えると、消滅した自動車メーカーのソフトウェアアップデートを第三者が引き受けるというのも考えづらい。

ご承知のようにSDVには大きな開発リソースが必要であり、大規模な自動車メーカーでなければ作ることができないとされている。そのため、小規模メーカーの倒産と引き受け会社もなく、ユーザーの泣き寝入りという状況は考慮しなくていいかもしれない。

SDVはハイブリッド車も含めた設計思想だが、EV特有の問題も考えられる。

現時点では実験レベルだが、もしバッテリー交換型EVが誕生した場合は、メーカーの倒産はもっと深刻になるだろう。事業を引き受ける企業がいなければ、バッテリー交換ステーションは維持できないだろうし、交換用バッテリーパックの供給も止まるだろうからだ。

いずれにしても、長く愛車を大事にしていきたいと思うのであれば、ブランドの持続性を見極めるユーザーの目が重要になる。ソフトウェアやバッテリーといったメーカー独自の設計要素が増えているこれからはなおさらだ。

チャレンジングな機能やサービスを用意する新興メーカーのクルマは注目を集めがちであるし、その先進性に飛びつきたくなる気もちも理解できるが、メーカーやサービスの持続性を十分に吟味すべきなのだ。