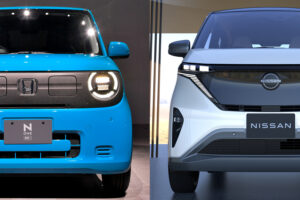

日本に何が起こった? BEVが売れない……ハズが2025年10月は電気自動車が売れまくっていた

作りまくれ売りまくれじゃEV時代はこない! バッテリーを生涯ムダにしないための「デジタルパスポート」が必要不可欠だった

車載リチウムイオンバッテリーにデジタルパスポートを付与し、1セル単位で状態や履歴、所在を管理することで、使用後も容量を活かした二次利用と資源循環を実現しようとする動きが進んでいる。EVの電池は廃車時でも約7割の容量が残るが、管理と評価の仕組みがなければ活用できない。