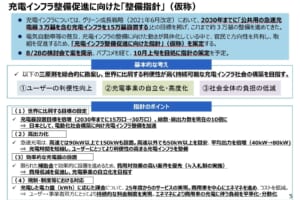

いよいよ本腰を入れるEV用充電インフラの大幅拡充 充電規格についてもガイドラインを制定し利便性を担保 【THE 視点】経済産業省は8月28日、充電インフラ整備促進に向けた指針(仮称)の案について公表した。 経産省はこれまで、2030年までに「公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置する」との目標を掲げ、約3万基の整備を進めてきた。 今回の発表では、充電器設置目標を倍増(2030年までに15万口→30万口)させ、充電器全体の総数・総出力数を現在の10倍(約40万kW→約400万kW)にするという。電動化社会構築に向け、国主導で充電インフラ整備を加速させる構えだ。 急速充電は、高速道路上の機器を高出力化する(最高出力90kW以上、150kWも設置)。高速以外でも50kW以上を目安とし、平均出力を倍増(40kW→80kW)させることで充電時間を短縮し、利便性の高いインフラを整備する。 同時に、限られた補助金で効果的に設置を進めるため、費用対効果の高い案件を優先(入札を実施)して費用低減を促進し、充電事業の自立化を目指す。課金方式については、充電した電力量(kWh)に応じた従量課金を2025年度に実現するとしている。 商用EVについては、エネルギー・マネジメントを中心的に進めてコストを低減し、ユーザー・事業者双方にとって有利な料金制度を実現する。エネマネにより商用車の充電に伴う負荷を平準化・分散化させる。 さらに超急速充電(350kW等)やさらなる高電圧化への対応は今後の選択肢の一つとし、普通充電器についても従来の6kWから10kWに見直す。 急速充電規格については、国内は「CHAdeMO」がほとんどを占めているが、海外では「CCS2」/(欧州)「NACS」(米国)/「GB/T」(中国)が過半数を占めている。この事情を鑑みて、CHAdeMO協議会を中心に充電事業者やOEMなどの意見を取り入れたガイドラインの作成を行なう。 充電の通信規格についても、オープンプロトコルの「OCPP」や「ECHONET」を用いることを求めていく。車両と充電器の組み合わせで生じる不具合の解決などについては、2023年度中のマッチング・テストセンターを設置し準備を進める。 これらは、パブリックコメントを経て、10月上旬を目処に指針を策定する。ちなみに充電器の数の表現だが、1基で複数口の充電口を持つ機器が増えたことから、「基」から「口数」に変更された。 EVの普及において、これまで「卵が先か鶏が先か」、つまり車両の普及とインフラの整備のどちらが先をいくべきかの議論がされてきたが、今回の経済産業省の発表が実現するとすれば、「インフラの問題でEVが普及しない」とは言えなくなる。今後7年間で10倍と言うことは、毎年約4万基ずつ増えることになる。これまでの設置数以上の数が毎年増加する計算だ。 充電器の高出力化で充電渋滞の緩和なども見込まれる。高速道路外への一時退出を許可する充電の検討や、マッチング・テストセンターの設置の準備など、EVユーザーの利便性についても検討されていることが、今回の発表により明らかとなった。国はEVの普及に向けて本腰を入れたとみて間違いない。 この発表が絵に描いた餅とならぬよう、国主導でインフラの拡充を引き続き推進・実現してもらいたい。 (福田 雅敏-EV開発エンジニア、THE EV TIMES エグゼクティブ・アドバイザー) ★★日産、「ポータブルバッテリー from LEAF」を発売 ……9月1日(金)より日産の正規ディーラーにて販売開始。「リーフ」のバッテリーを再利用し、JVCケンウッド/フォーアールエネジーと共同開発。最大容量は633Whで、AC出力は最大900W。一般的な100VのコンセントのほかUSB-A/-Cのポートも搭載。充電は家庭の電源はもちろんシガーソケットからも行なえる。 ★★ダスキン、営業車両に軽商用EVを導入 ……軽自動車規格の商用EV「ASF2.0」2台を導入し9月1日(金)より実証実験を行なう。CO2の排出量削減効果とランニングコストを検証する。ASFはコスモ石油が資本業務提携するEVのスタートアップ企業。[関連記事はこちら<click>] ★★オペル、3台のEVをワールドプレミアへ ……ドイツ・ミュンヘンで開催するモーターショー「IAAモビリティ2023」にて「ビジョナリー・オペル・エクスペリメンタル・コンセプトカー」「コルサ・エレクトリック」「アストラ・スポーツツアラー・エレクトリック」を出展する。 ★経産省・産総研(NEDO)、商用EVを用いた実証「スマモビプロジェクト」を開始 ……国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)は、トラック・バス・タクシー事業者から、商用EVの車両・走行データの受け入れを開始した。運行管理とエネルギーマネジメントシステムの検討とシミュレーション技術の開発に活用する。バスは大阪市高速電気軌道など、トラックはCJPT、タクシーはGOが参画。 ★ユアスタンド、「愛・地球白公園(モリコロパーク)」の駐車場内にEV用充電器を設置 ……9月1日(金)より、「モリコロパーク」<愛知県長久手市>においてEV用充電器を稼働。最高出力6kWの機器を4台設置し、会員登録なしのQRコード決済にて利用可能。 ★ユビ電、三井住友オートサービスと富士電機より資金調達 ……「シリーズB 3rd」ラウンドにて、2社より合計2億円の資金を調達。累計調達額は14億6,800万円となり、電力環境と充電インフラの拡充を目指す。 ★自動運転EVのチューリング、5.2億円を新たに調達 ……山本一成CEO・田中大介COO・エンジェル投資家5名の計7名より資金調達し、累計額は15.2億円に。2025年に販売予定(100台限定)の自社開発EVの開発資金に充てる。 ★ヒョンデ、小型SUVの新型EV「コナ」を代官山T-SITE<東京都渋谷区>に展示 ……年内の国内発売を前に9月28日(木)まで先行展示。「ヒョンデ・カスタマー・エクスペリエンス・センター横浜(CXC横浜)」でも展示を行なう。 デイリーEVヘッドライン[2023.09.01]