Contents

急速充電が正解とは限らない

電気自動車(EV)への充電の基本は、200V(ボルト)による普通充電だ。自宅や勤め先などで時間をかけて行うこの充電を、基礎充電という。一方、移動途中に行う充電は、経路充電といって50kW~150kWの大電力で短時間に済ませる方法が広く知られている。

そうした公共の充電設備は、現状、3万7000口が整備されており、このうち急速充電器は11万口であることが、日産自動車の新型リーフの発表に際し紹介された。

これにより、社会基盤としての表現方法に差はあるものの、現在のガソリンスタンドの軒数2万7400口を超える充電器が設けられていることになる。ただし、ガソリンスタンドは、店の規模によって給油ポンプの数が複数である場合が多い。

それはそれとして、充電の社会基盤整備とガソリンスタンドの軒数を比べることがここの主題ではなく、経路充電でも、なぜ急速充電器の口数が少なく、普通充電の口数が多いのかという話である。EV利用者にとっては、より短時間で充電を終えられる高性能急速充電器の普及が求められるが、その設置には、高性能であるほど高額の費用を必要とする。

一例として、50kWの充電器が約400万円であるのに対し、2倍の100kWの充電器は1.9倍の750万円ほどする。つまり、性能とほぼ同じだけ充電器の価格が上がっていく傾向にある。同時にまた、それだけの電力を集中して使えるようにするために、設置する施設側では電気契約も必要になる。なので、投資額がかなり上がる。

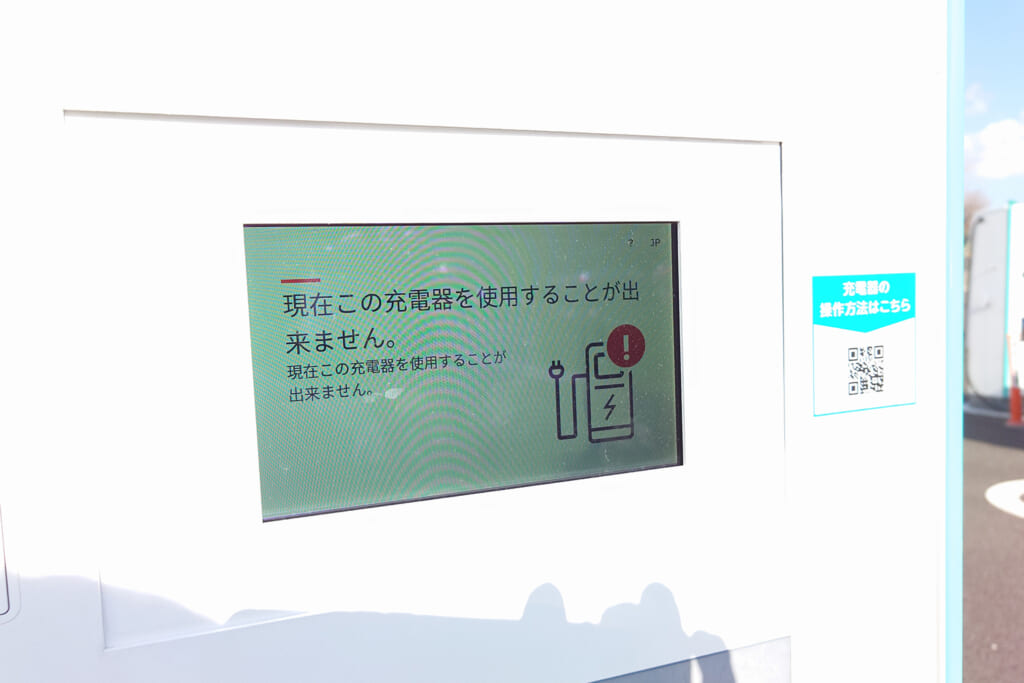

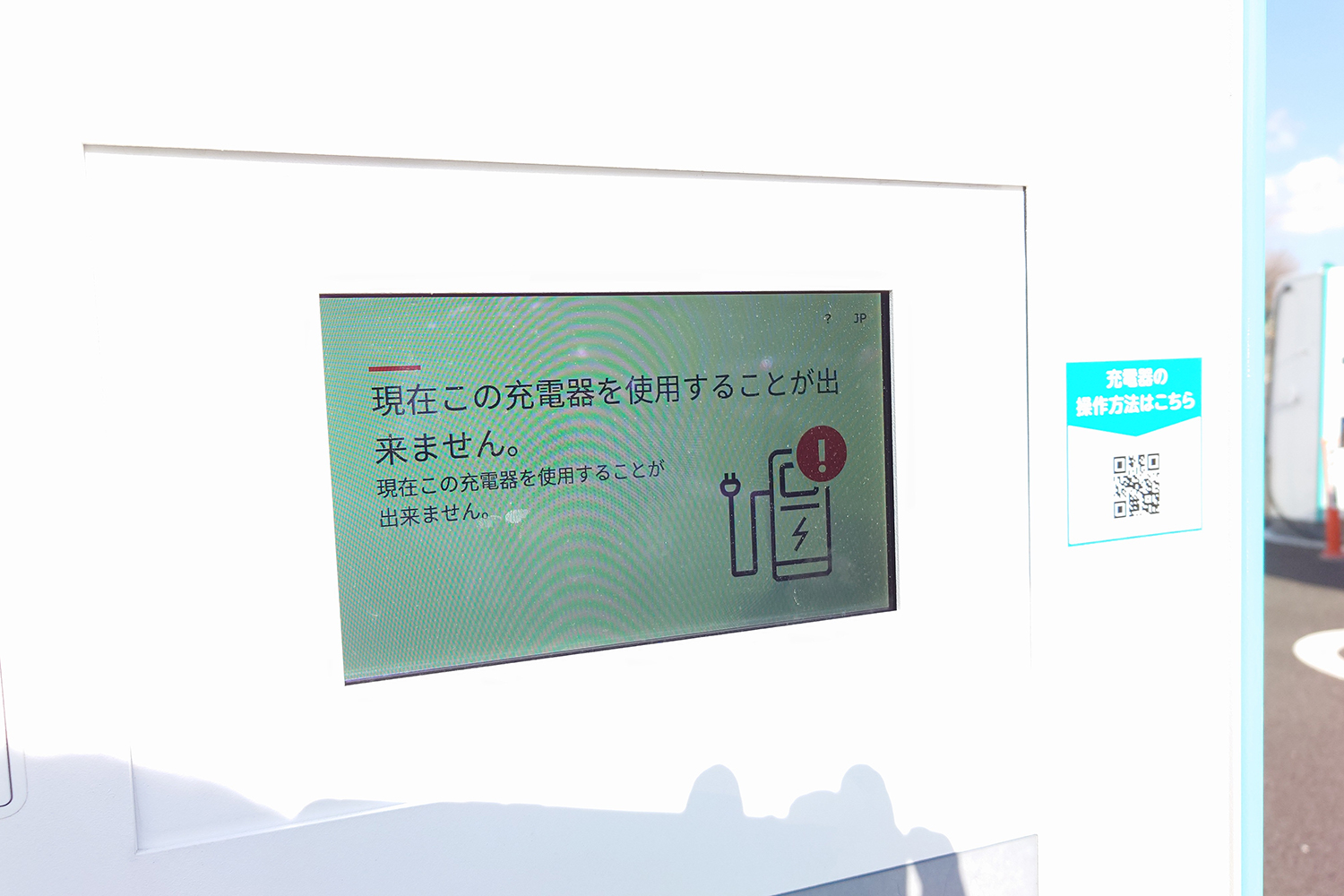

その投資に対し、EVの台数が増え、利用回数が増えなければ、使用料金の回収が進まず、投資倒れとなって、先々急速充電器を利用できなくなったり、故障などした際に、次期型への更新ができなくなる可能性もある。

利用者は高性能充電器の普及を求めるが、設置側は、採算が見込めなければ高性能急速充電器の設置になかなか踏み切れないことになる。

卵が先か鶏が先かという論議に陥りかねないのが実情だ。