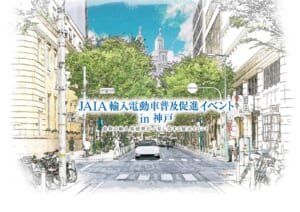

日本自動車輸入組合(JAIA)は、7月14日(金)と15日(土)に、神戸市の旧居留地 明石町筋で、「JAIA輸入電動車普及促進イベント in 神戸」を開催する。 このイベントには、輸入四輪車のインポーター10社、輸入二輪車のインポーター1社、充電関連事業者とリサイクル事業者10社が参加する。 近年、世界中でカーボン・ニュートラルの取り組みが広がっており、日本も国として「2035年までに、乗用車新車販売で電動車100%を実現」という方針を発表するなど、電動車への流れが加速している。 そのような中、JAIAは「輸入電動車普及促進プロジェクト」を推進しており、今年は関西で最新のモード発信地としても知られる神戸の旧居留地のメインストリートの一部を利用し、JAIA会員の最新の輸入電動車を一堂に展示し、輸入電動車の認知向上や電動化に関する課題(充電インフラ、整備人材関係、リサイクルなど)に焦点を当てた展示を行う。 来場者は、様々な輸入電動車を実際に見て触れることができるだけでなく、充電インフラやリサイクルなど、電動化に関わる課題についても学ぶことができる。 このイベントは、輸入電動車の普及促進だけでなく、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みも促進するもの。参加者が持続可能なモビリティの最前線を体感し、その重要性を実感することで、さらなる環境への意識の高まりを期待している。 JAIAは、このようなイベントを通じて、輸入電動車の普及や持続可能なモビリティに関する情報を広く発信し、社会の関心を喚起していく。 出展社概要・出展車種 [四輪/10社28台出展予定] ビー・エム・ダブリュー BMW i7 xDrive BMW i4 M50 Excellence BMW iX xDrive50 BMW iX3 M Sport BMW BMW iX1 xDrive30 M Sport ビーワイディージャパン BYD ATTO 3 BYD DOLPHIN BYD SEAL Hyundai Mobility Japan Hyundai IONIQ5 Hyundai NEXO ジャガー・ランドローバー・ジャパン RANGE ROVER SV PHEV マクラーレン・オートモーティブ マクラーレン・アルトゥーラ […]