量産化にはいくつかのハードルが存在

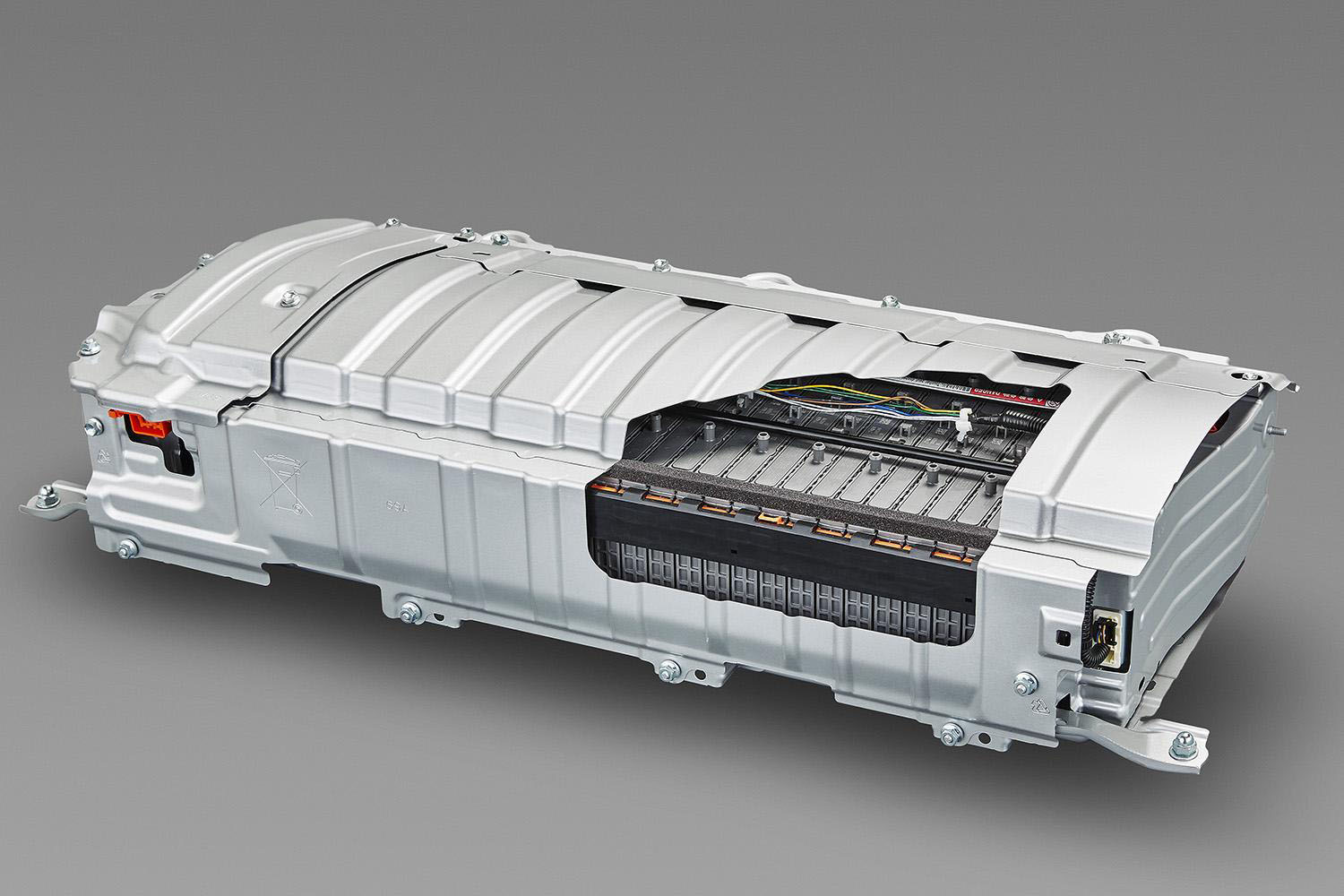

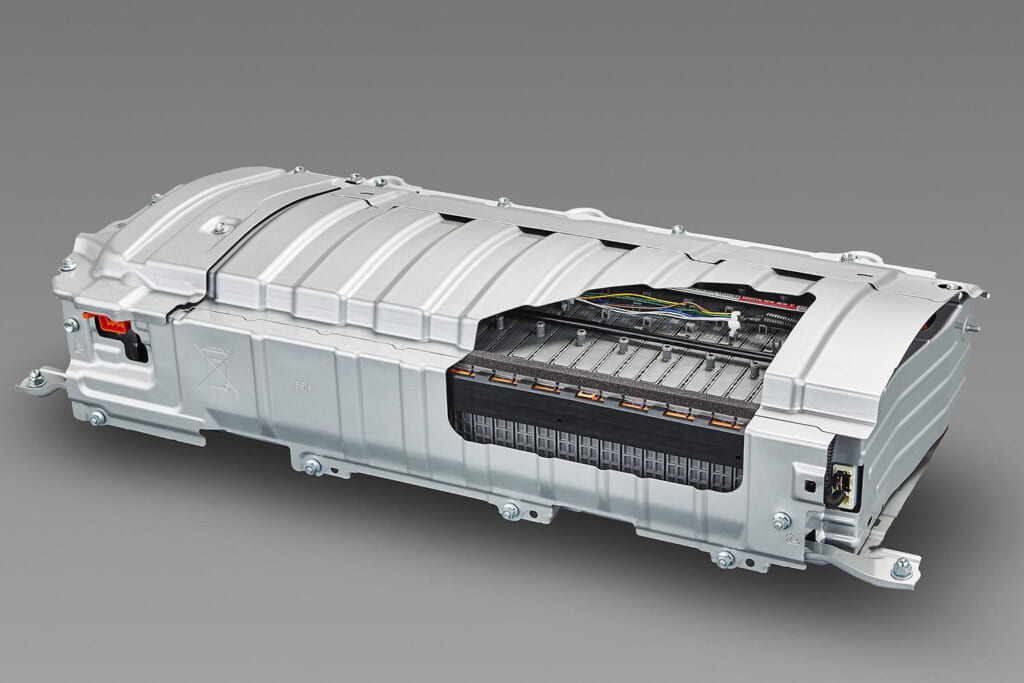

バッテリーの車載においては、冷却性能の確保も重要だ。各セルやモジュールが均等に温度管理できる積み方の工夫も欠かせない。そこが、全固体電池になればやや応用がきいて、適応しやすくなるかもしれない。

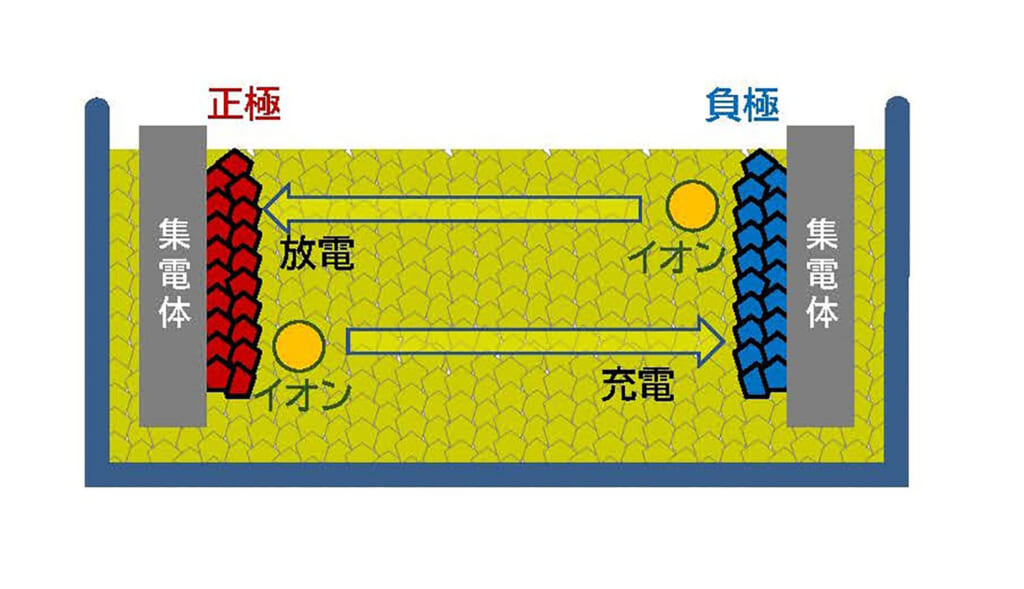

ミクロの視点では、リチウムイオンバッテリーは、電解質が液状でも固体でも、電極のイオンが正負極を行き来することで充電や放電を行う。これをインターカレーションという。

エンジン車などで使われる補器用の鉛酸バッテリーや、ハイブリッド車(HV)で使われるニッケル水素バッテリーなどは、電極の金属が化学反応を起こして電子を放出し、その移動によって充放電を行うのと、そもそもの仕組みが違う。

このインターカレーションによって、電極のイオンが正負電極間を移動した場合、受け入れ側の電極の隙間にイオンが入り込むことになり、それによって電極の質量が変化する。簡単にいえば、大きくなったり小さくなったりするということだ。

それは、微小なイオンなので、見た目にはわからないほどの大小の変化であっても、そういう変化があったとき、すべてが固体でできていると、寸法の変化を吸収しきれない。

電解質が液状であれば、微細な変化を受け入れることができる。

全固体電池でも、たとえばパウチ型のような柔軟性のある容器であれば、なかの電極の大小の変化は吸収できるかもしれない。しかし、容器も金属でつくられる角形や円筒型は、どうするのだろう。

次に、先にも述べたが、全固体で製造するには、完璧にまっ平という電極と電解質を製造しなければならない。

既存のリチウムイオンバッテリーでさえ、ほぼ全工程を自動化し、精度を高めた製造でなければ、安全で高品質な製品に仕上げることはできない。それをさらに完璧な完成度の部品製造と組み立てを行う工作設備を開発し、工場を建設できなければ、全固体電池は商品と成りえないことになる。

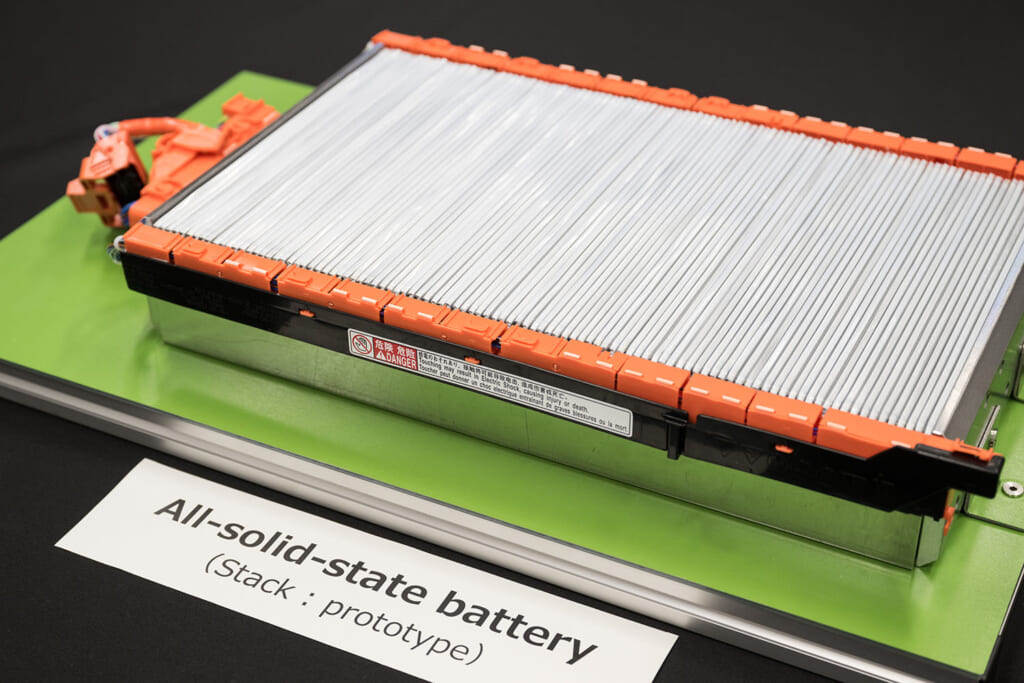

考えは素晴らしく、試作はできるかもしれない。しかし、1台に何百セルものバッテリーを必要とするEVのための全固体電池生産工場は、本当に建設できるのだろうか?

メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス会長は「できるできないの話と、企業が投資すべきこととは別だ」と、述べている。

全固体電池は、できるのだろう。だが、それを適切な原価で、製品品質を保証し、企業の事業として大量生産することを前提に投資すべき将来性があるのかどうか?

そこは見極める必要があるのではないだろうか。