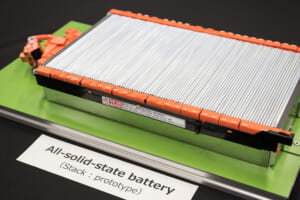

固体電解質を用いる全固体電池 全固体電池とは、電極も電解質もすべて固体でできたリチウムイオンバッテリーをいう。 では、現在のリチウムイオンバッテリーはというと、電極はもちろん金属とカーボンなど炭素系で、いずれも固体だが、電解質は液体か、液体のように流動性のあるジェル状になっている。 それを全固体電池にするとなぜよいのか? 電解質まで固体とすることにより、どのような状況においても、電極と電解質がピタリと接し続けることができるので、同じ体積でもより高性能であったり、車両へのバッテリーの積載の仕方、あるいは駐車状態や走行状態の如何を問わず、最大の性能を発揮できたりすると期待されている。 それにより、既存の電気自動車(EV)と同じ性能を目指すなら、車載量を少なくし、軽量化できたり車両価格を下げたりできるだろう。逆に同じバッテリー車載量であるとするなら、さらに遠くへ航続距離を伸ばせられると考えられている。 一方で、なかなか量産できずにいる。 一部、中国で実用化の記事も見られるが、まだ世界的な広がりにはなっていない。理由はなぜか? すべてが固体で構成されていれば、どのような状況においても最大の性能を引き出せるというのが、全固体電池の最大の利点だ。だが、本当にそうだろうか? マクロ的(大きく見た概念的)には、電極も電解質も固体であることにより全面が均等に接すると思える。しかし、ミクロ(微細)な視点で考えたとき、本当にすべての面が均等に接することはあり得るのだろうか? 我々の目で一見まっ平に見えるものでも、微細に表面を見れば、小さな凹凸が発見される。つまり、鏡のように平らだと形容しても、それは微細に見て完璧にまっ平であることは稀であるということだ。 もし、それを実現しようとするなら、途方もない研磨工程を経なければならないだろう。あるいは、熱の影響で湾曲したりすることのない材料である必要もある。それには、余計な手間が掛かるはずだ。 逆に、たとえば水は、どのような隙間へも浸透してゆくことができる。ならば、液状の電解質のほうが、電極の隅々まで浸透し、接することができるのではないか。 ただし、クルマが斜めになったりすれば、液状の電解質は低い方へ下がっていくので、電極の上のほうは電解質が接しなくなる懸念は残る。 つまり、できるだけ電解質が偏らない車載の仕方をする必要が出る。それによって、客室の空間設計や、他の機器(モーターや制御機器)との配置に苦労するかもしれない。

#リチウムイオンバッテリー