EVの性能としてみるべきは電費と車載バッテリーの容量

鉄道が、新幹線に代表されるように超高速を可能にするのは、線路の上を鉄輪が転がるからで、ゴムのようなグリップ力の必要がない。しかも鉄輪は細身だ。逆に、急停車はなかなかできない。それでも、速度と電力消費の調和という視点で、長距離移動には鉄道を活用するのが理にかなっている。

ドイツもかつては鉄道王国だった。それがエンジン付き自動車の発明と、アウトバーンの整備によって鉄道が廃れ、クルマが繁栄した。それにより、石油の時代と称される20世紀は栄華を誇った。その間、日本はクルマ開発もしたが鉄道にも力を入れ、今日なお世界に誇る超高速鉄道の新幹線を完成させた。

EVで高速走行する矛盾を話したが、一方で日常の足としての有効活用にモーター駆動は適している。そのなかに、都市高速での走りのよさや、長距離移動でもアウトバーンほどの超高速を求めなければ、合理的な電力消費でEVを利用することは可能だ。

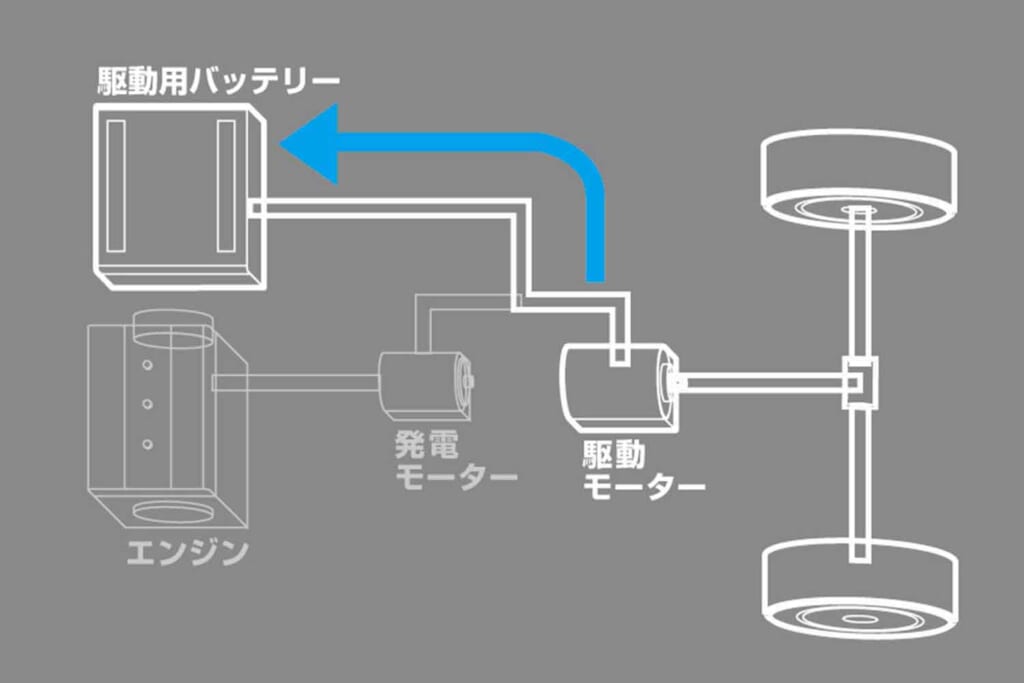

まず、モーターは電気が流れだすときから大きなトルクを出せる。発進と停止を繰り返す市街地での利用において、エンジン車に比べエネルギー効率が高い。もちろん、高速道路を適切な速度で安定して走るより市街での電費は落ちるが、それでもわずかなアクセルの踏み込みで走り出すことができ、なおかつ減速する際には回生により発電できる。つまり、使った電力の一部を回収できる。

都市高速を含め、高速道路への合流に際しても、わずかにアクセルペダルを踏み足すだけで流れに乗ることができ、エンジン車のように意気込んで深くアクセルペダルを踏み込まなくても済み、不安なく高速道路を利用できる。

高速道路に入ってからは、速すぎない適切な速度で巡行することにより、移動途中での充電回数を減らしながら目的地に到着することができる。ここは、ひとつのコツといえる。コツとは、適正速度の見極めと、速度の上下を抑えた運転の仕方だ。それには、運転支援機能のクルーズコントロール(ACC:アダプティブ・クルーズ・コントロール)を活用するといい。

いずれにしても、モーターが低速でのトルクでエンジンに比べはるかに大きいことと、速度調整の際には回生を活かせるところがEVの最大の特徴であり、最高出力の数字は一般的にほとんど意味をなさない。

スポーツカーや高級車は別として、性能としてみるべきは、電費と車載バッテリーの容量であり、それによってもたらされる一充電走行距離であり、そもそもEVは、車種を問わず諸元に依存することなく、加速がよく運転しやすく快適なクルマなのである。