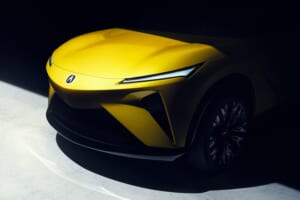

ブランド2機種目のEVはSUV ガソリンモデルよりも快適性が高いか 【THE 視点】マセラティは、SUVタイプのEV「グレカーレ・フォルゴーレ」を「上海モーターショー2023」で世界初公開した。マセラティの2車種目のEVモデルであり、SUVタイプのEVとしてはブランド初となる。 デザイン面では、マセラティの新しいビジュアルシンボルが取り入れられているのが特徴。特に低いグリルを持つフロントフェイスは印象的だ。 パワートレインは、前後2モーター式のAWDが採用され、最高出力は合計410kW(557ps)、最大トルクは820Nm(83.6kgm)となっており、最大容量105kWhのバッテリーが搭載される。航続距離は500km(WLTP)だ。 マセラティとしても2機種目のSUVは、EVをラインナップして登場した。マセラティは、2025年までにすべてのモデルにEVバージョンを用意し、2030年までにEVに完全移行するという。 SUVは、セダンなどよりも快適性が重要視されると思う。EVの「グレカーレ」は、室内騒音や加速特性といった快適性の点では内燃エンジンのモデルよりも高いはず。マセラティというブランドを考えると、VIPを迎える「ショーファー・ドリブン・カー」として使用するユーザーもいることだろう。もしかすると、エンジン車よりもそういったニーズに応えやすいかもしれない。 「グレカーレ・フォルゴーレ」は、EVメーカーとなるマセラティが、今後どのような価値を各EVモデルに与えていくかの指標となるのではないだろうか。大いに期待したい。 (福田雅敏-EV開発エンジニア、THE EV TIMES エグゼクティブ・アドバイザー) ★★明電舎、「MEIDEN e-Axle(メイデン・イー・アクスル)」の販売を開始……独自開発のモーター一体型駆動装置の開発を完了、高さを抑え3列シート車にも対応可能 ★★EVモーターズ・ジャパン、商用EV専用の組み立て工場「ゼロエミッション e-PARK」<福岡県北九州市>を起工……バスなど商用EV国産化の基盤に[詳細はこちら<click>] ★伊藤忠商事、アメリカのEV充電系企業ヴェローチェ・エナジーと資本業務提携……充電インフラの国内展開も視野 ★半導体開発のマクニカ、自動運転EVバス「ナビヤ」を吸収……フランスのゴーサンとともにゼロ・エミッション自律型モビリティ開発の新会社を設立、ナビヤの「アルマ」などは継続販売[詳細はこちら<click>] ★山口県周南市、「令和5年度周南市燃料電池自動車普及促進補助金」を決定……令和6年3月25日までに新規購入・新規登録された燃料電池自動車に対し、50万円/1台を補助 ★日立チャネルソリューションズ、駿河信用金庫とともにカーボン・バッテリーの実証実験……営業活動用のEVバイクでリチウムイオン・バッテリーと交互に利用し性能比較 ★鈴与、物流センターにて「ラピュタ自動フォークリフト」を試験運用……自動運転機能搭載のEVフォークリフトを活用し人材不足を補う