巻き線モーターが今後注目される可能性も

なぜ、巻き線式なのか?

永久磁石を使うモーターは、たとえ運転者がアクセルを戻して電気を伝えなくしても、永久磁石だから磁力は作用している。したがって、回生をなくしたり、弱めたりすれば、滑空感が出て、電力消費も抑えられると思われているが、じつは、永久磁石の磁力が働くぶん、そこには抵抗が生じ、速度が落ちやすくなる。弱いエンジンブレーキがかかっているようなものだ。

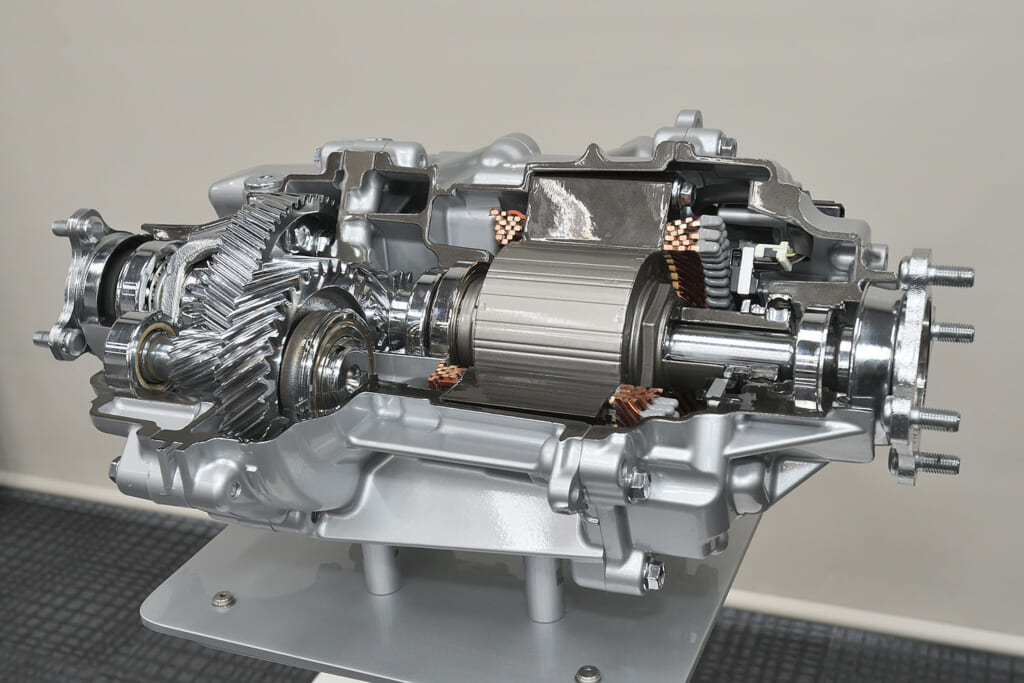

4輪駆動のEVでも、一般的には後輪を主体に走り、前輪のモーターは滑りやすいなど走りが安定しにくい場面などに利用される方式が多く、それ以外、後輪を主体に走る際には抵抗が働かないほうが電力消費を抑えられる。前輪に永久磁石式を使えば、先に説明したように、つねに磁力という抵抗が働き続けるが、巻き線式なら、必要なとき以外では、ただ空転するのみだ。

そのように、巻き線式モーターを使うと、運転者がアクセルを戻して電気を供給しなければ、そもそも鉄芯と銅線でつくられ、磁力をもたないのだから、言葉どおり、鉄芯がただ空転するだけとなって、軸受けの若干の摩擦抵抗はあっても、磁力による抵抗がないぶん、滑空感はさらに高まるし、電力消費もほぼないといえる。アリアで、回生を働かせないようにしてアクセルを戻すと、ほかのEVと比べより滑るように感じるのはそのためだ。

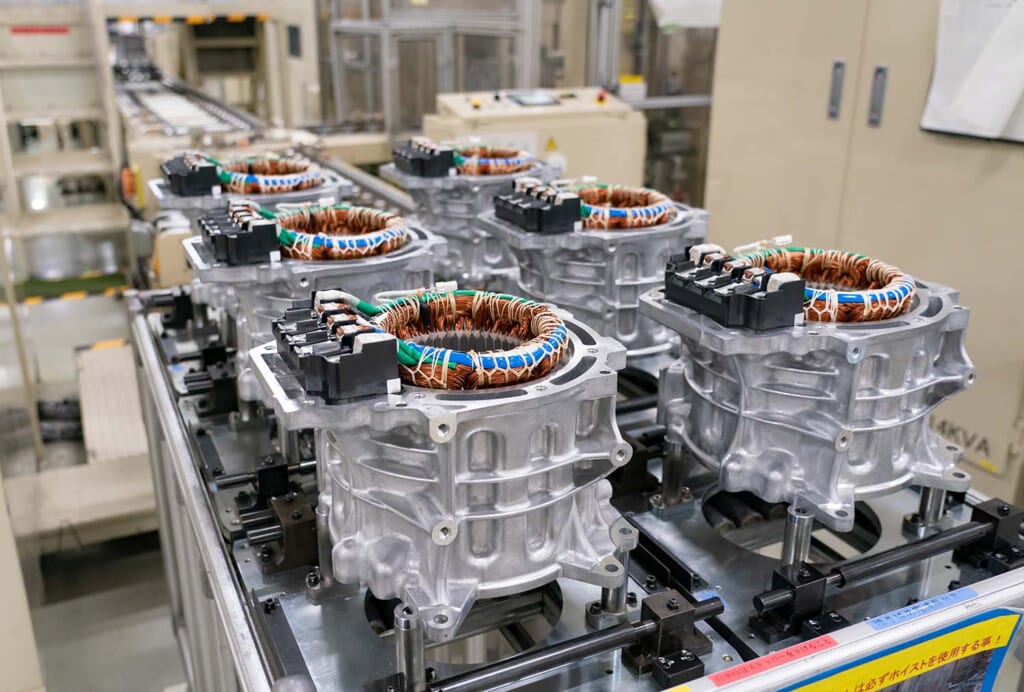

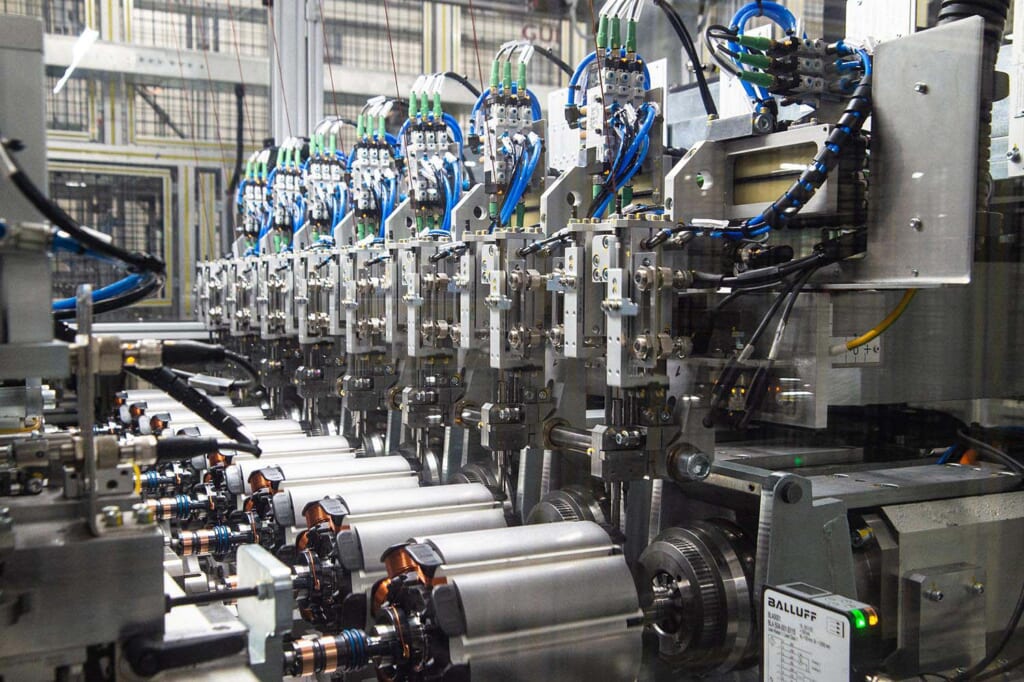

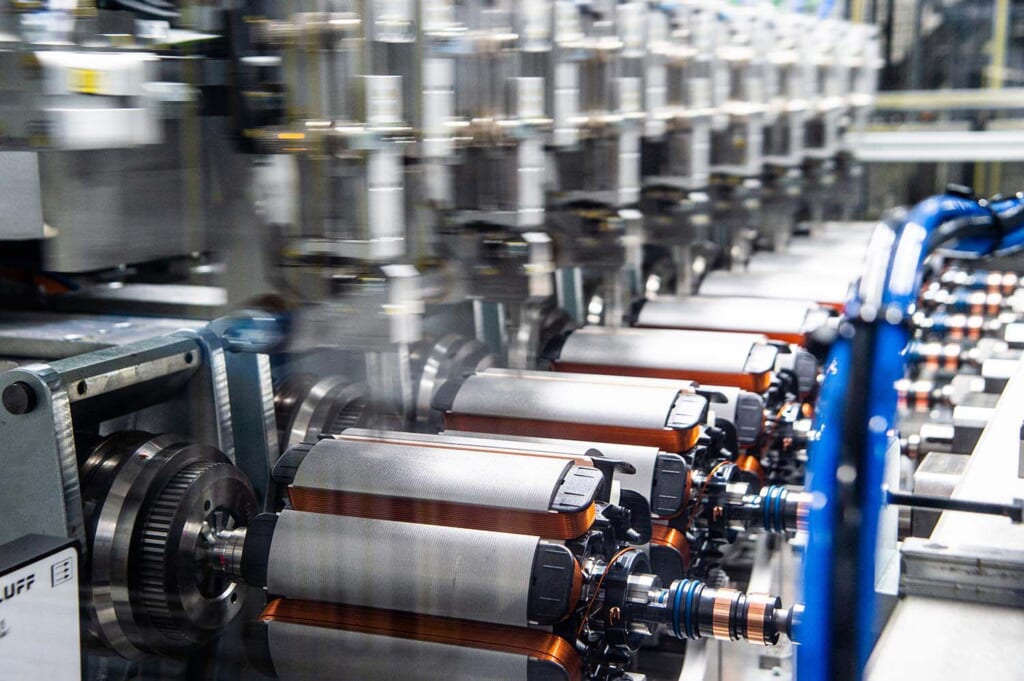

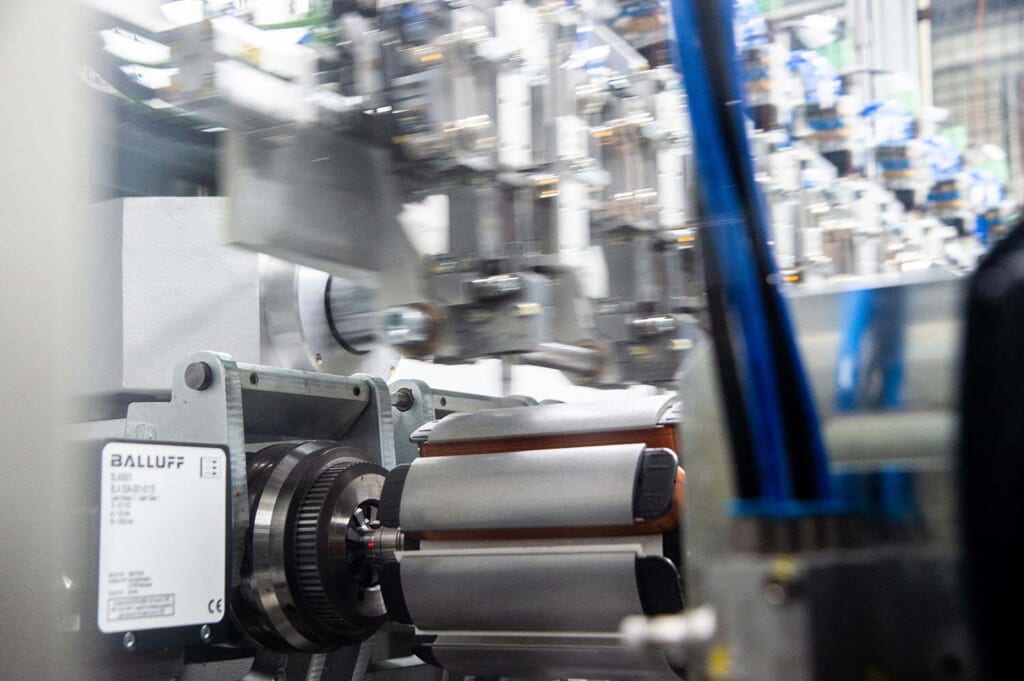

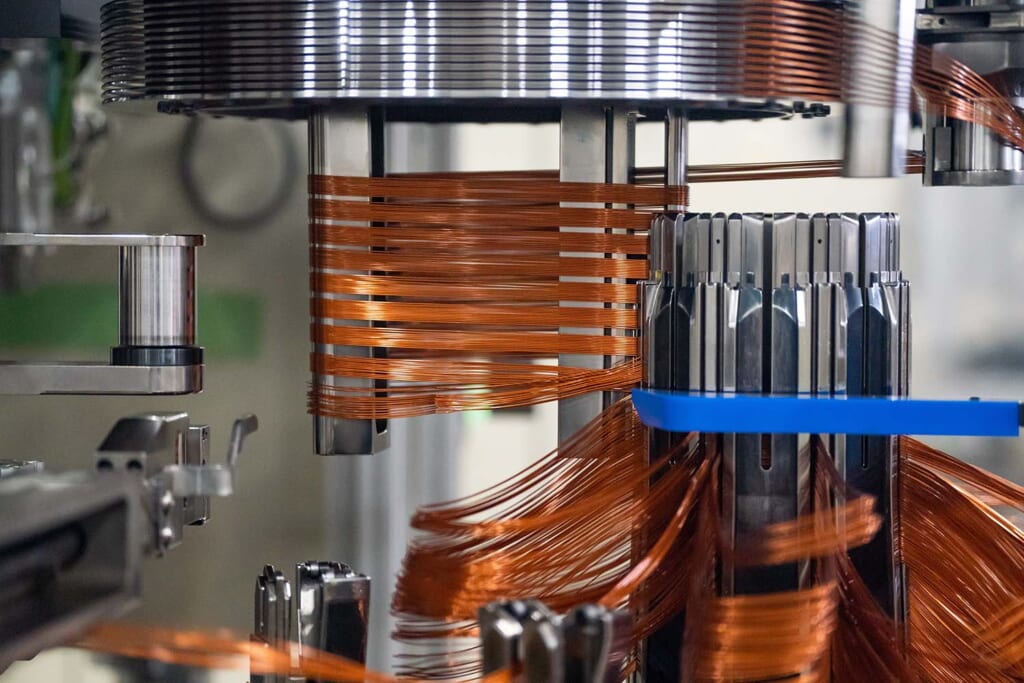

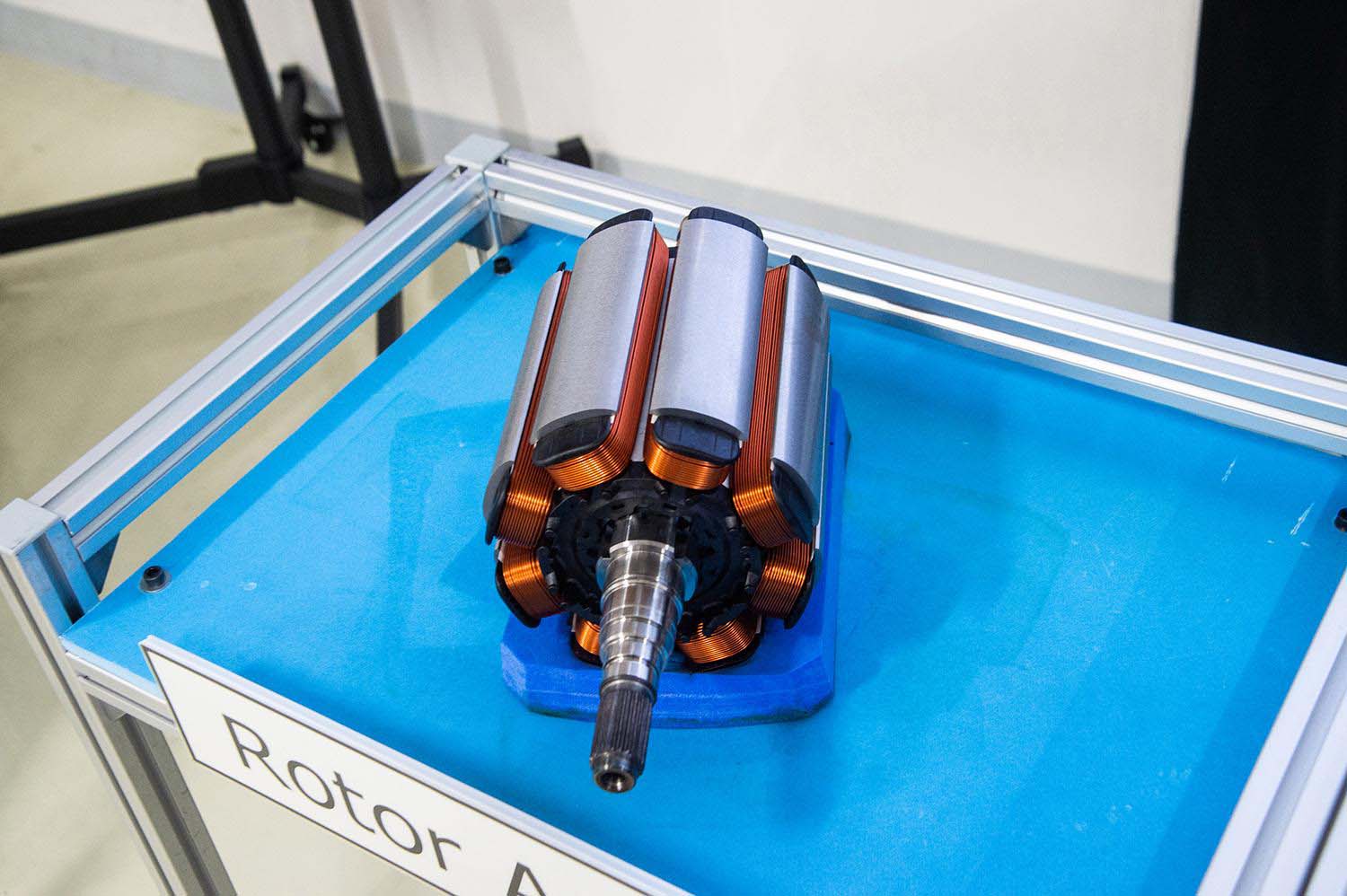

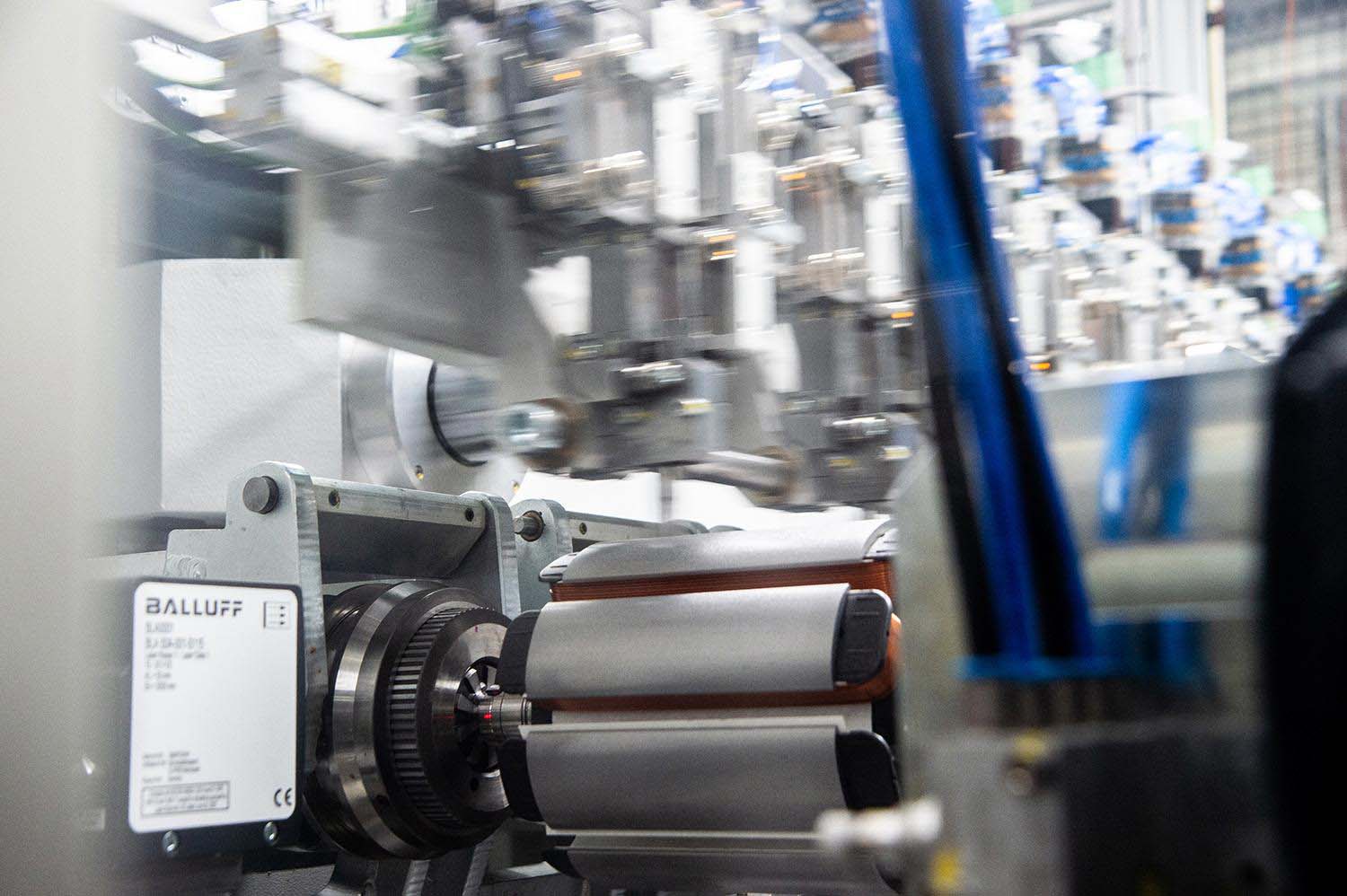

とはいえ、日産の技術者も、巻き線式モーターは製造時の人手が生産効率の妨げになるといっており、その解決が望まれている。

その一案が、米国で考案され、特許を日本人が譲り受けている。ただし、世のなかの目が永久磁石式モーターに集まっているため、特許を活かした巻き線式モーターの全自動化は進まないままだ。

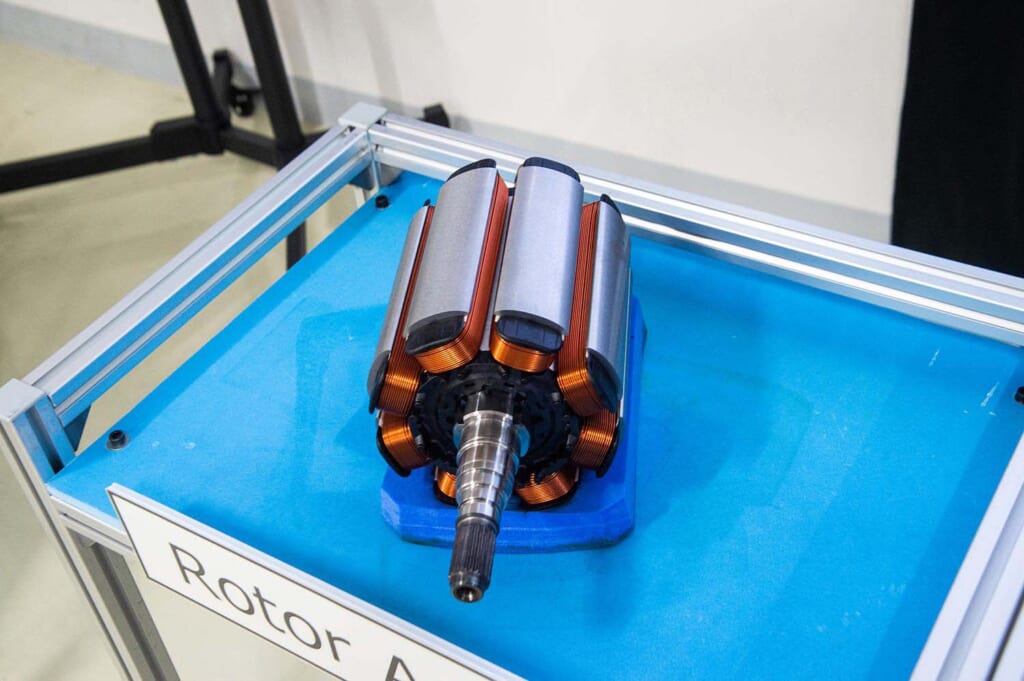

永久磁石式モーターに関心が集まる理由は、たとえ原価が高くついても、小型高性能化を期待できるからだ。巻き線式モーターで出力を高めようとすると、寸法が大きめになる。より多くの銅線を鉄芯に巻き付ける必要があるからだ。しかしそれも、EV専用の設計がさらに成熟していけば、モーター寸法が多少大きくても、合理的なパッケージングのEVを開発できるのではないか。

この先、EVが全世界的に本格普及しはじめたとき、希少金属を使わずに製造できる巻き線式モーターに関心が高まるかもしれない。そのとき、日本が巻き線式モーターの自動化で先んじることができれば、優位に立てるかもしれない。それには、巻き線式モーターに期待し、投資できる経営決断が不可欠になる。