運営側の判断で出力を調節することも

電気自動車やプラグインハイブリッドに充電する充電器には、さまざまな出力がある。充電に時間を要する普通充電の出力は、おおむね3kWから6kWだ。

高速道路のサービスエリアや公共施設に設置されている急速充電器は、50kW以上の出力があり、文字どおり充電時間を短縮できる。急速充電器にも複数の出力があり、現在日本にあるものは、50kW、60kW、90kW、100kW、120kW、150kW、180kWという具合にわかれる。出力が高ければ、短時間で大量の充電が可能だ。

ただ、注意したいのは、車種によって、急速充電の最大受入能力が異なること。たとえば日産アリアで急速充電器を使ったときの最大受入能力は130kWだ。1時間あたり最大で130kWの充電ができるから、90kWの急速充電器にも対応できる。

しかし、日産サクラの最大受入能力は30kWに留まる。従って1時間に30kWしか充電できず、90kWの急速充電器を使っても、50kWと比べて充電時間の短縮にならない。

つまり、急速充電器の実際の出力は、電気自動車の最大受入能力に左右されるが、ユーザーからは「急速充電器の本体に、何kWまで対応できるか表示してあるとうれしい」という話も聞かれる。たとえば最大受入能力が130kWの場合、50kWの急速充電器では30分間に20〜25kWの充電を行える。その出力が90kWに増えれば、同じ30分間で40kW前後に増える。電気自動車の性能に合った充電器を選べると便利だ。

急速充電器の設置場所がわかるホームページなどには、出力と充電可能な台数が表示されているが、設置場所ではわからないことも多い。急速充電器の出力を本体に表示すると親切ともいえるが、運営側の判断で、出力を調節する場合がある。充電料金を時間単位で決めるときの割安度を均一にするためだ。そうなると実際にはkWを表示した看板も掲げにくい。

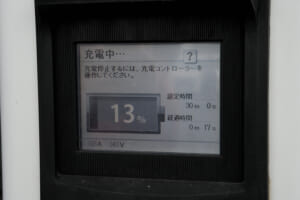

それでも実際に充電を開始すると、ディスプレイには充電量がkWで示され、充電状況がわかる場合もある。急速充電器を効率良く便利に使うには、出力を分かりやすく表示するといいだろう。