大手自動車メーカーからEVが登場して約15年

EV市場の停滞が続いている。15年ほど前に発足した市場ではあるが、国や地域の政治的な思惑が影響し、イマイチ広がっていないのが実情だ。

いったい、いつになったらEV本格普及が始まるのか。仮にEV普及が本格化したらガソリン車は完全になくなってしまうのか。そうした疑問をもつ人が最近、増えているのではないだろうか。なぜならば、EV普及の道筋がまだよく見えないからだ。

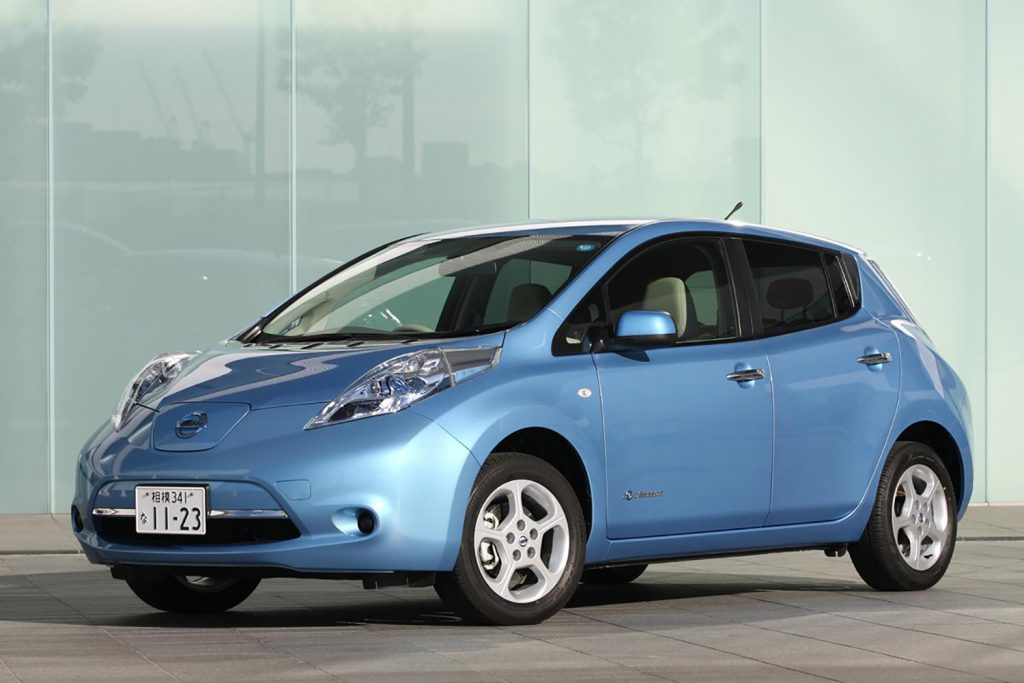

時計の針を戻すと、2000年代後半から2010年代前半にかけて、EVの歴史のなかで大きな変化があった。大手自動車メーカーとして初めて、EV大量生産が始まったからだ。日産「リーフ」と三菱「i-MiEV」の登場だ。

ただし、この時点で世の中でEVシフトが一気に進むと考えた人は少なかった。コンサルティング企業や証券系投資会社などが行う将来のEV普及予測には、かなりの差があった。

それが、2010年代に起こったテスラブームと中国政府によるNEV(新エネルギー車)政策によってEV普及の速度が少し早まった。さらに、2015年に開催されたCOP21(第21回 気候変動枠組条約 締約国会議)でのパリ協定がトリガーとなり、ESG投資バブルが起こった。ESG投資とは、財務情報だけではなく環境、ソーシャル、ガバナンスを重視する投資のこと。

グローバルで急激なEVシフトが始まったものの、コロナ禍の途中でESG投資バブルは終焉し、自動車メーカー各社はEV事業戦略を大幅に見直しを迫られた。

このように過去15年ほどのEV市場の変化を振り返ってみると、技術的な進化よりも国や地域の政治的な思惑によってEV市場全体が大きく揺さぶられたことがよくわかる。

技術的な視点では、コスト(車両価格)、充電インフラ数、航続距離という3点がEV普及のポイントといわれて久しいが、それだけではEV本格普及が進まないことが、過去15年の経験を踏まえて学んだ人が少なくない。それは、ユーザーだけではなく、自動車メーカー、自動車部品メーカー、電気・建設系インフラ企業、そして政府や地方自治体など、さまざまな分野の人を指す。

だからこそ、日本が主張してきたマルチパルウェイのグローバル市場における正当性が高まっているともいえる。要するに、将来の自動車普及のあり方は、技術論や地政学的な解釈だけでは決まらないということだ。

予想不能な状況では、企業としては次世代事業について「幅広で構える」ことと、それに関するコストとのバランスをどう保つかが重要だ。

結局、地球上でどのようなエネルギーを使って、人が移動するかを決めるのは人である。世の中の流れによって、人の判断は大きく変わることがあり得るということだ。

桃田健史