メーカーは航続可能距離の表示に余裕をもたせている

多くのEVでは、電欠が近づくと走行性能を抑えたセーフモードに入る。機械に充電を促されても無視をして走ったときに、どこまで走行できるのかを示しているのが一充電走行距離(WLTCモード)といえる。

仮にメーター表示の航続可能距離を走行不能になるまでという条件で計算した場合、EVの特性をわかっているユーザーであれば余裕をもって充電するだろうが、なかには「メーター表示を信じたら電欠した」とクレームをつける人もいるだろうし、高速走行中にセーフモードに入ってしまうのは危険だ。

そのため、自動車メーカーは航続可能距離の表示に実際より余裕(安全マージン)をもたせているのだ。さらに、ほとんどのメーカーにおいて航続可能距離が0km(表示不可状態)になっても、わずかに走行できるように余裕をもたせるようにしている。ここに表示される数値は、ギリギリまでの航続性能を示しているものではないのだ。

バッテリー総電力量についても、そもそもフルに使っているわけではない。ほとんどのEVはリチウムイオン電池を使っているが、その特性から本当に0%まで使ってしまうとバッテリーが使えなくなってしまうからだ。

視点を変えると、メーター表示での100%充電というのはバッテリー総電力量でいえば100%ではないし、0%といってもバッテリー総電力量のすべてを使い切った状態ではないのだ。

このあたり、どこまで攻めた使い方にするかはメーカーの考え方にもよるため、なんともいえない部分もあるが、おおよそのイメージとしては総電力量の8割程度を使っていると捉えておけばいいだろう。

まとめると、カタログスペックの一充電走行距離というのはWLTCモードの走り方において満充電から走行不能状態になるまでの目安。メーター表示の航続可能距離は、直近の走り方から試算した走行できる距離の目安として余裕をもたせた数字である。

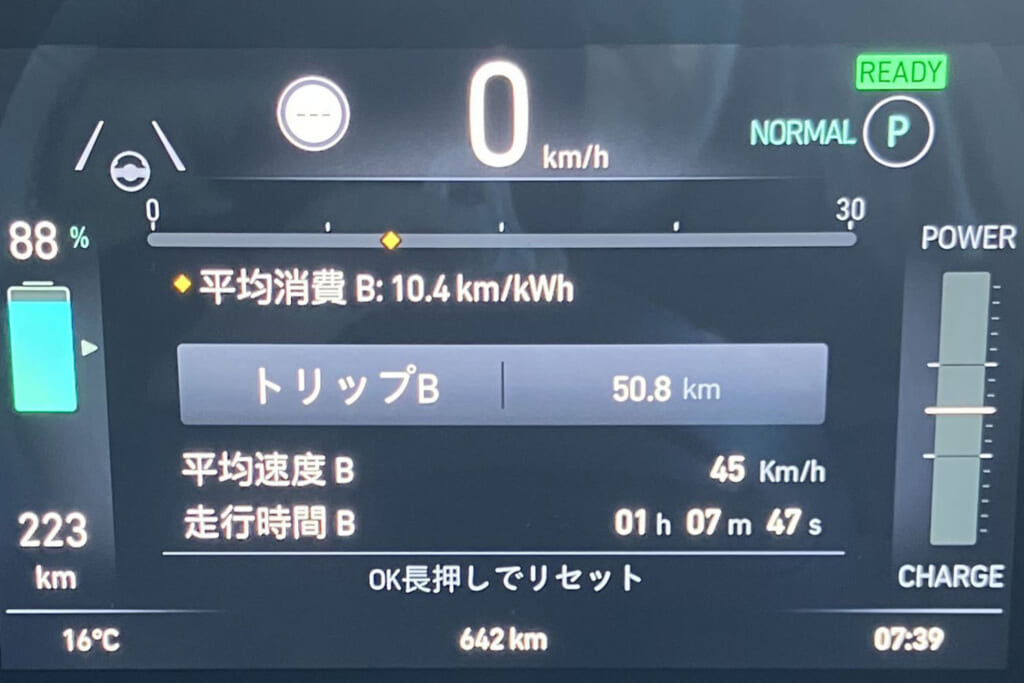

前述した「10.4km/kWh×42kWh×0.88≒384km」という計算式において、42kWhというバッテリー総電力量をそのまま当てはめているのはそもそも間違いといえる。フィアット500eが総電力量の何%を使う設計になっているのかは不明だが、常識的に考えると7~8割となっているだろう。それでも航続可能距離表示に安全マージンを取り過ぎている印象ではあることは否めないが……。