一充電走行距離と航続可能距離は異なる概念

EVに対する批判のひとつとして「カタログ値と実際の走行可能距離にあまりにも差が出過ぎだろ! なんでこんなにも航続距離に差が出るのか納得できない」というものがある。

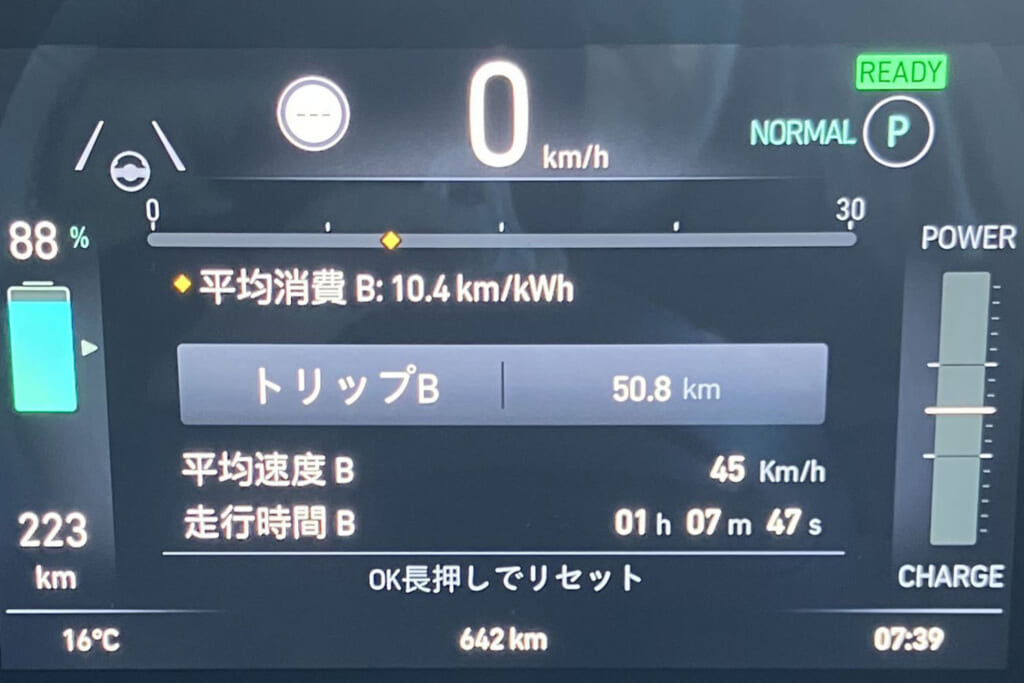

たしかにカタログに記載されている一充電走行距離(WLTCモード)とメーター表示の航続可能距離は、それなりに乖離している印象もある。下に示すのは筆者が所有している電気自動車のフィアット500e(チンクエチェントイー)のメーター画面だが、ここに表示されている数字だけでもいくつかの違和感を覚えるのではないだろうか。

たとえば、フィアット500eの一充電走行距離(カタログ値)は335kmとなっている。しかし、左側の表示をみると充電率88%に対して、航続可能距離は223kmにとどまっている。もし満充電時に335kmなのであれば88%時に295km程度でなければならないのにだ。

ご存じのように、航続可能距離というのは直近の運転状況にしたがって計算されている。そのため、カタログスペックどおりにはいかないものだ。電費に悪い乗り方をしていればカタログスペックより短い航続可能距離になることはおかしくない。むしろ、カタログスペックで単純計算するより、リアルな運転に合わせて計算するほうが親切といえる。

ただし、上で示したメーター画面の中央付近に表示されているように、直近50.8kmの平均電費は10.4km/kWhとなっている。フィアット500eのバッテリー総電力量は42kWhとなっており、これらの数字をもとにすると、航続可能距離は以下の計算式で導かれるはずだ。

10.4km/kWh×42kWh×0.88≒384km

つまり、メーター表示の航続可能距離は計算で導かれる航続性能の6掛けとなっているのだ。

こんなにアバウトな計算では役に立たない……と思ってしまうかもしれないが、一充電走行距離と航続可能距離というのは根本的に異なる概念であって、それぞれを関連付けて性能を判断するのは適切ではないのも事実だ。

WLTCモードでの一充電走行距離については、エアコンなどを使わず、規定された走行モードで走行不能になるまで走ったときの航続距離と理解すればいい。