ヒョンデのコスト競争力には一歩及ばす

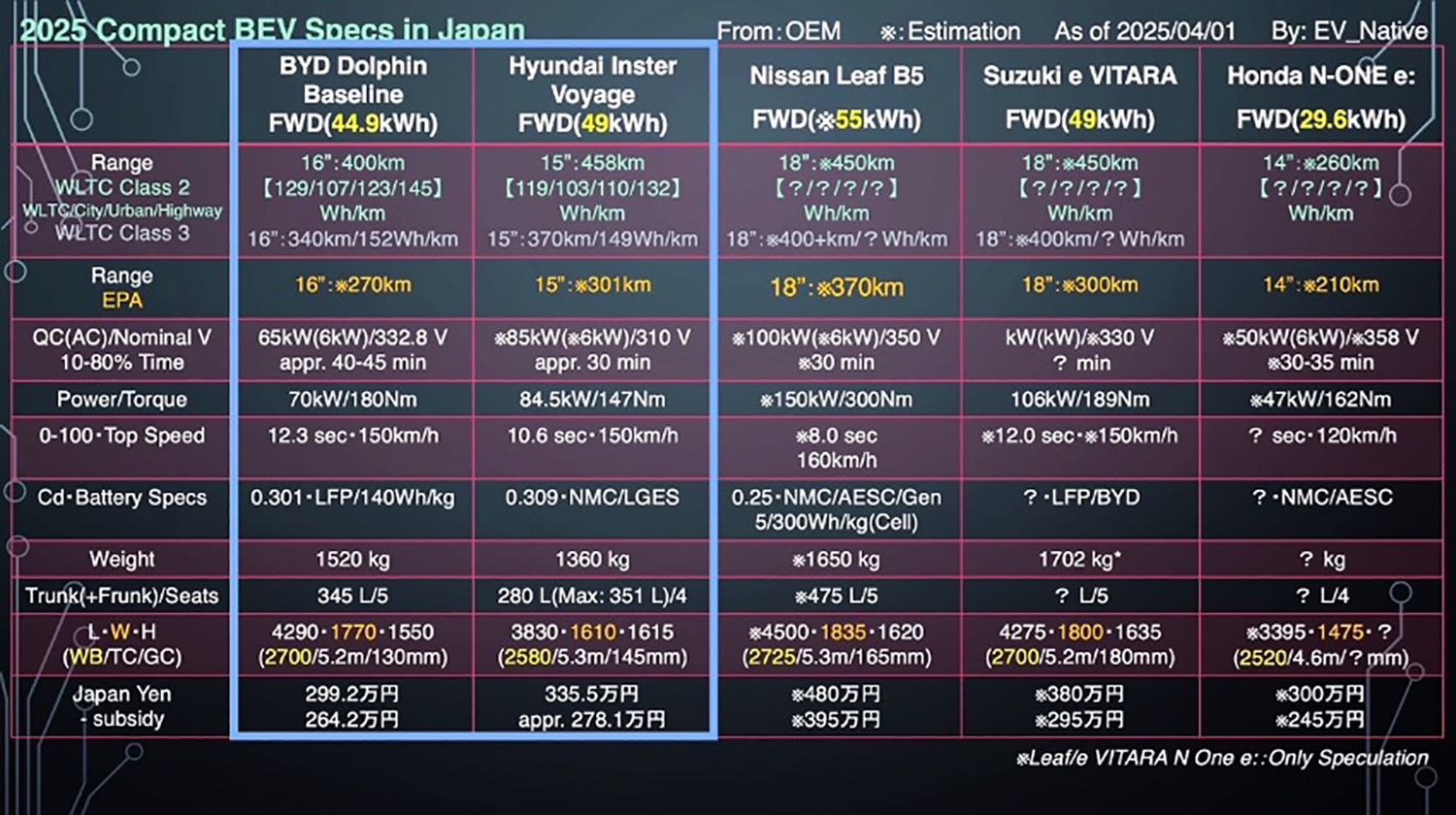

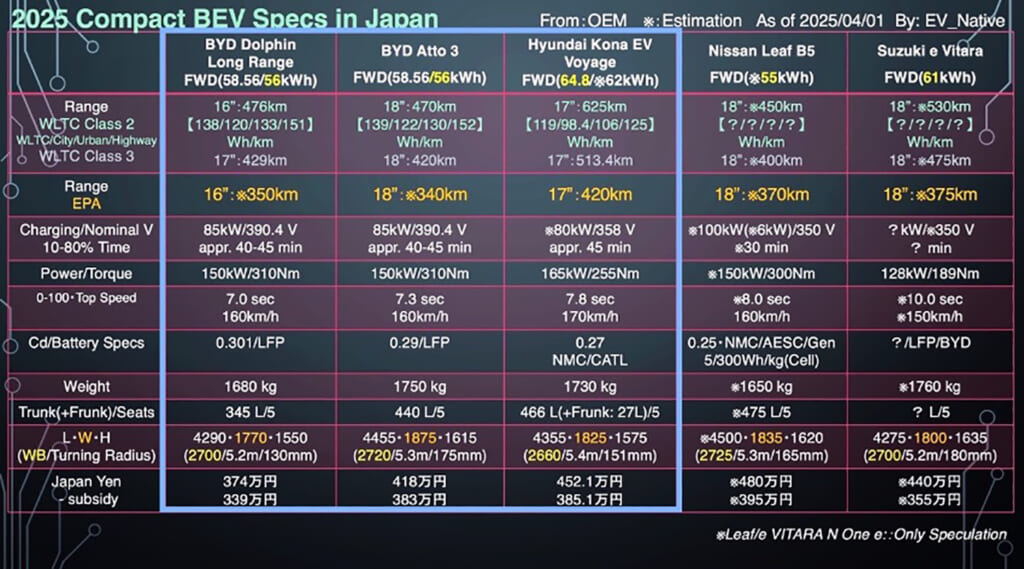

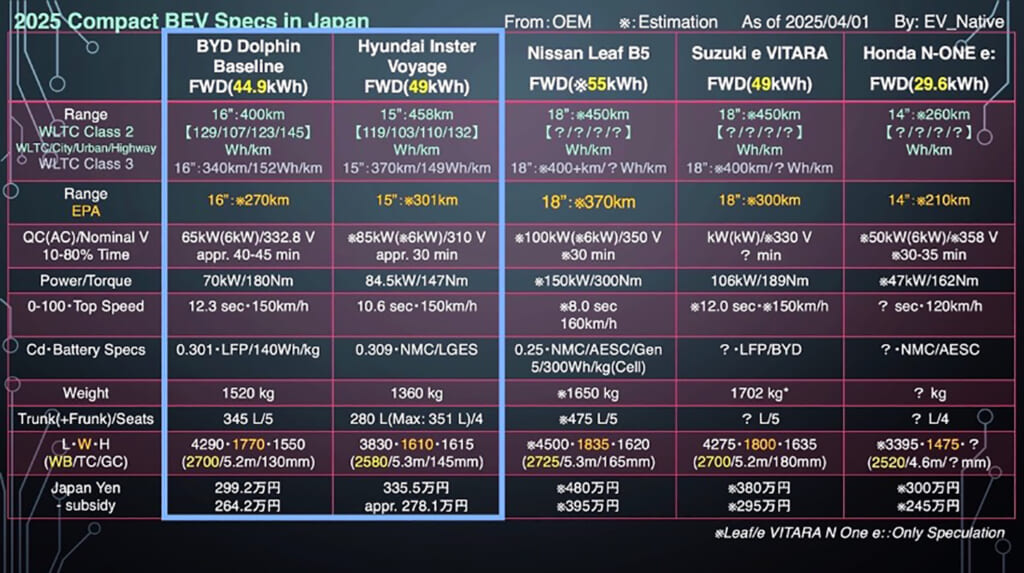

そしてドルフィンBaselineの競合となるヒョンデ・インスターなどともEV性能を比較検討していきたいと思います。ドルフィンは44.9kWhバッテリーを搭載して400kmの航続距離を確保して299.2万円。補助金を含めると264.2万円となります。

その一方で、インスターの中間グレードは49kWhバッテリーを搭載して458kmと、さらにゆとりの航続距離を確保しながら、値段設定は335.5万円を実現。執筆時点で補助金は確定していないものの、フィアット500eと同様の57.4万円を適用できるとすると、実質278.1万円から購入可能となります。

つまり、ドルフィンBaselineとインスターロングレンジが同等の値段となり、航続距離を考えるとインスターのコスパの高さが光ります。

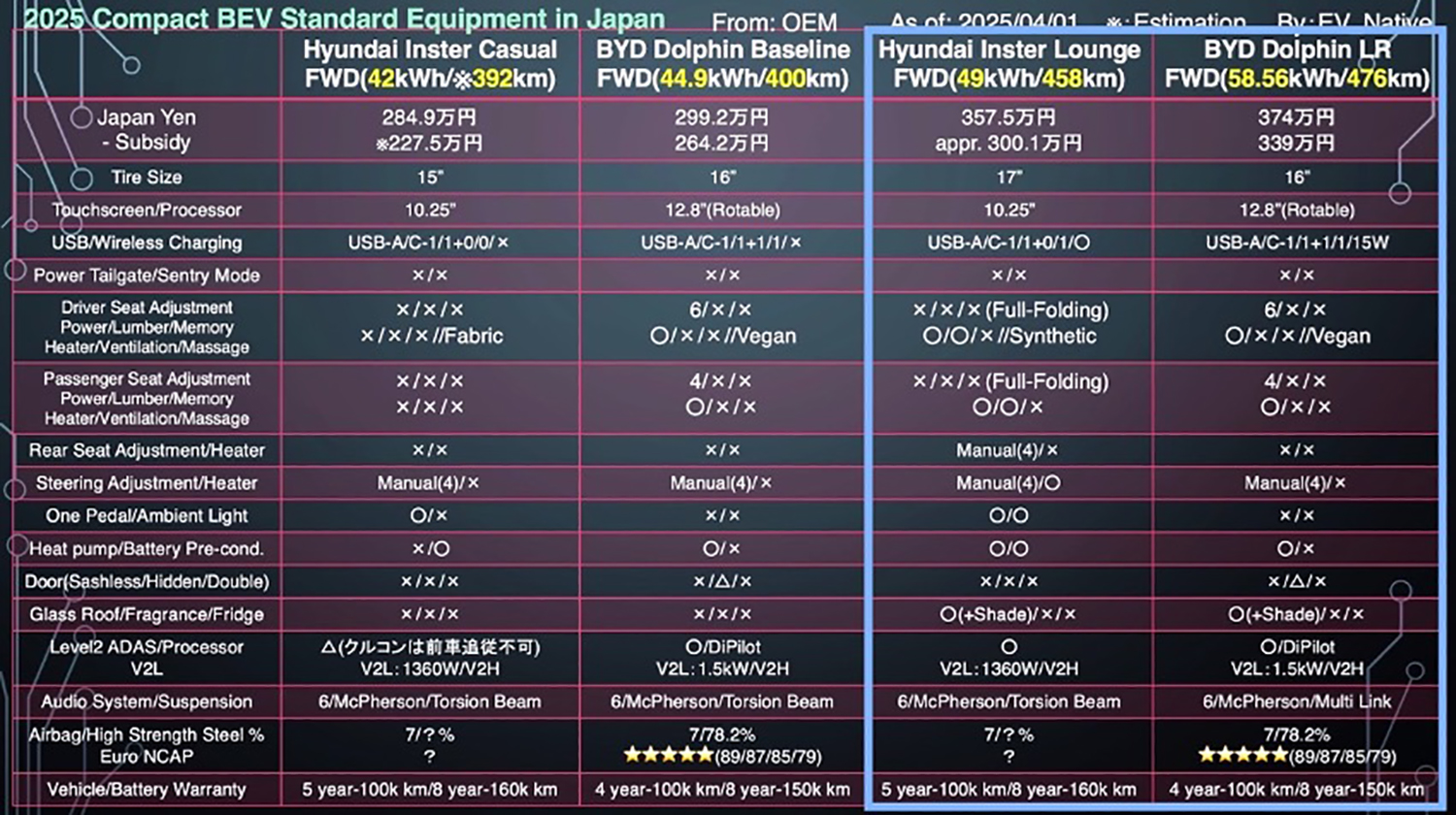

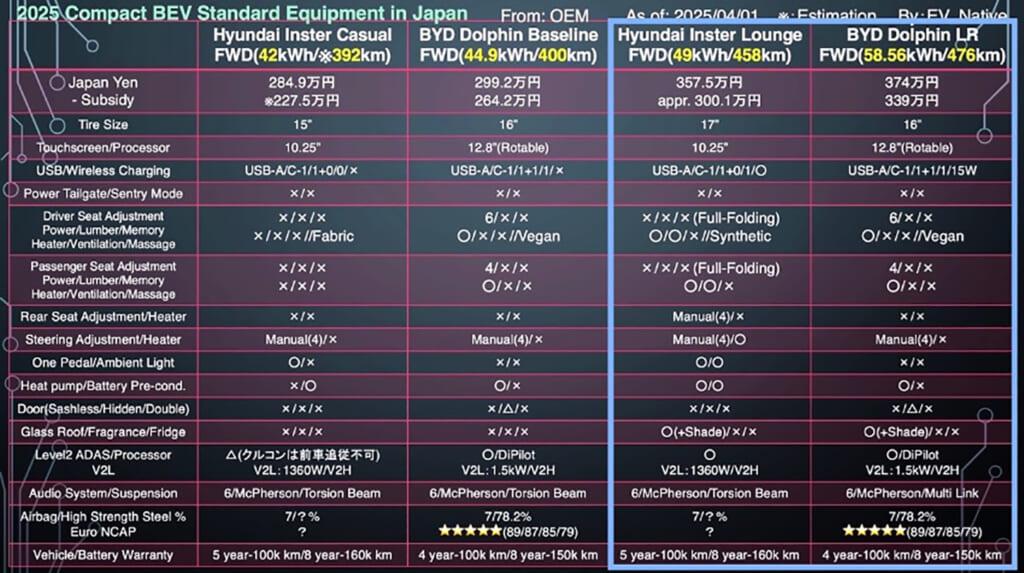

さらに、そのコスト競争力を分析するために、その標準装備内容を比較しましょう。ドルフィンロングレンジはインスターの最上級グレードLoungeと比較して幾つかの装備内容が非搭載です。具体的には、

・シートベンチレーション

・1列目シートの完全折りたたみ機能

・2列目のシート調整機能

・ステアリングヒーター

・ワンペダルドライブ

・アンビエントライト

・電池温度のプレコンディショニング機能

・車両保証は4年10万kmとインスター(5年10万km)よりも僅かに短い

などがありません。

それでいて、インスターLoungeグレードはドルフィンロングレンジと比較して、補助金込みで40万円近くも安いです。このように比較してみると、BYDは値下げしたとしてもヒョンデのコスト競争力には一歩及んでおらず、ヒョンデが日本市場で挑戦的な価格戦略を採用している様子が見て取れるでしょう。

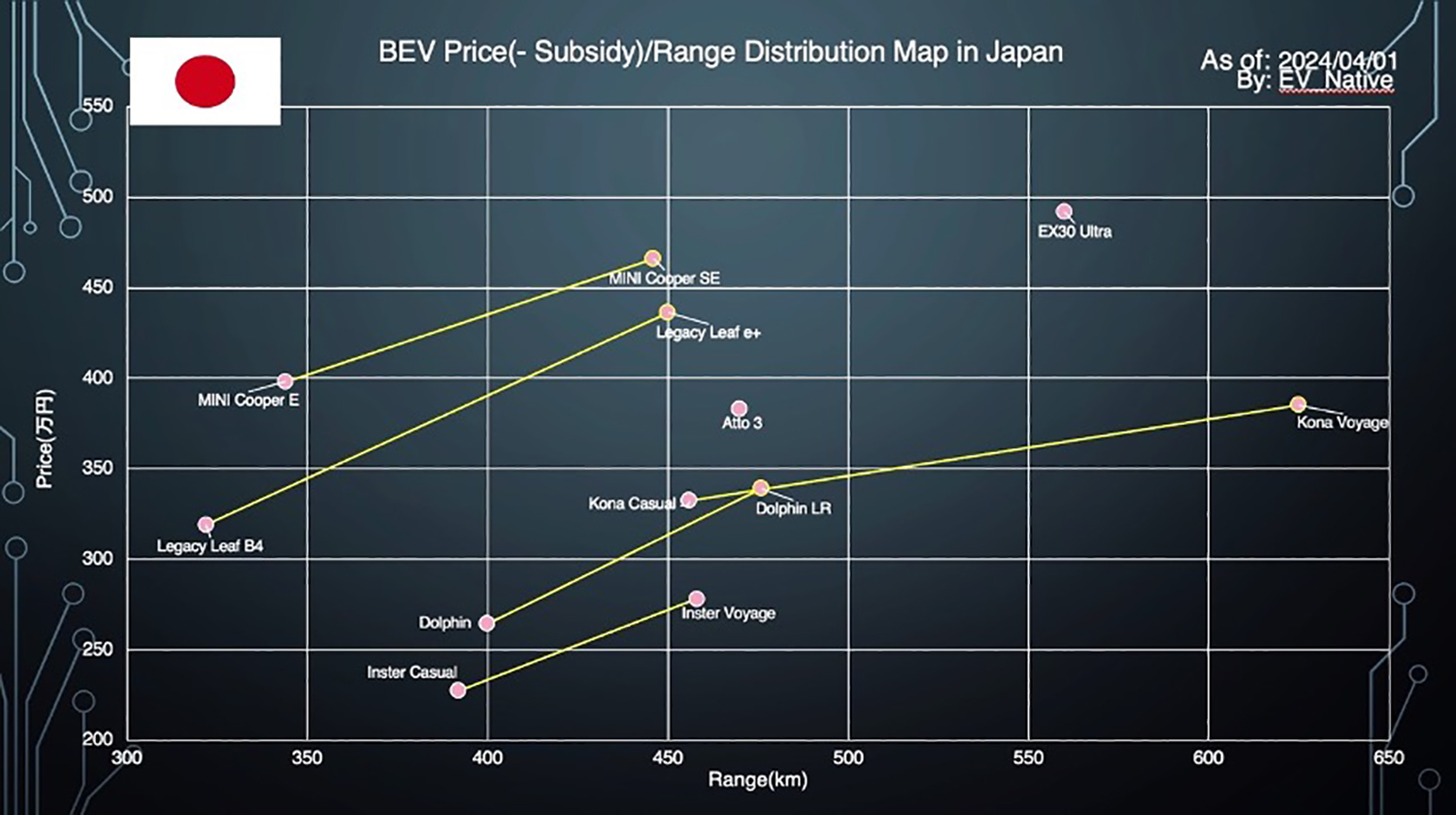

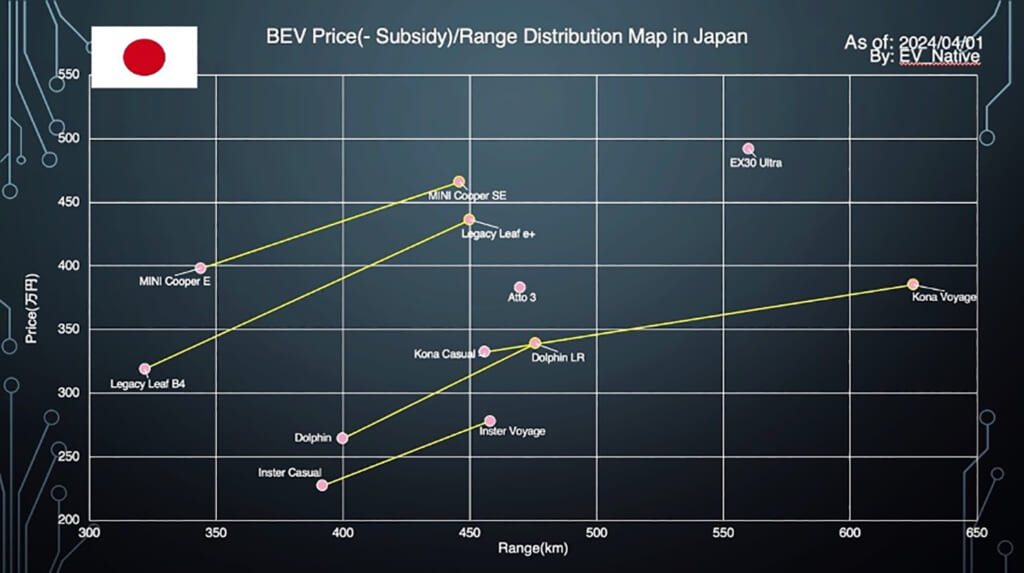

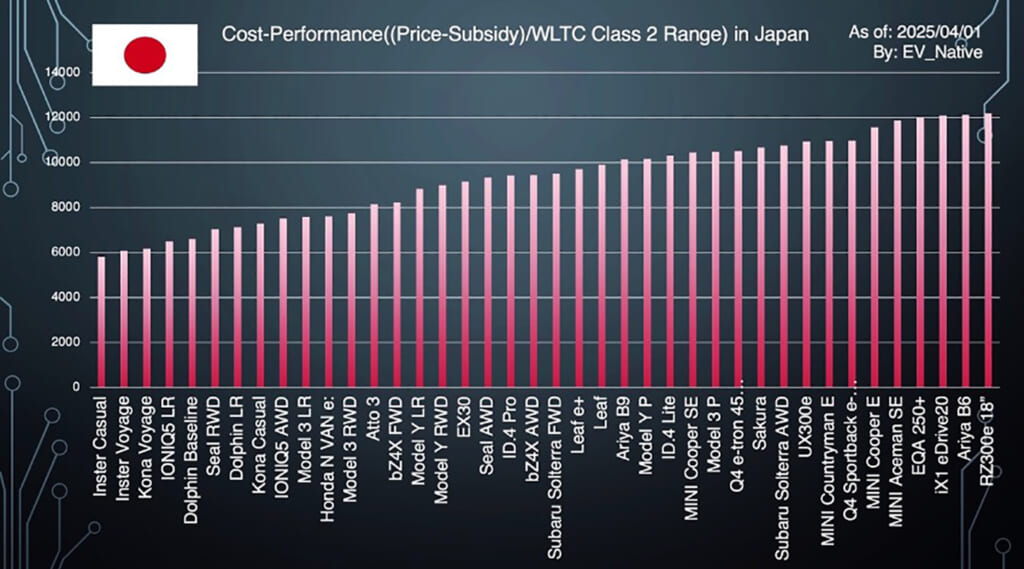

また、このグラフは日本国内で発売中のコンパクトEVの価格分布図を示したものです。やはりインスターが補助金を含めた実質的な値段設定でもっとも安価であり、コナもATTO 3と比較して航続距離が長く、なおかつ安価な値段設定を実現。

ちなみに現行のリーフは航続距離も短ければ値段も高く、コスト競争力ではまるで歯が立っていない様子も見て取れます。

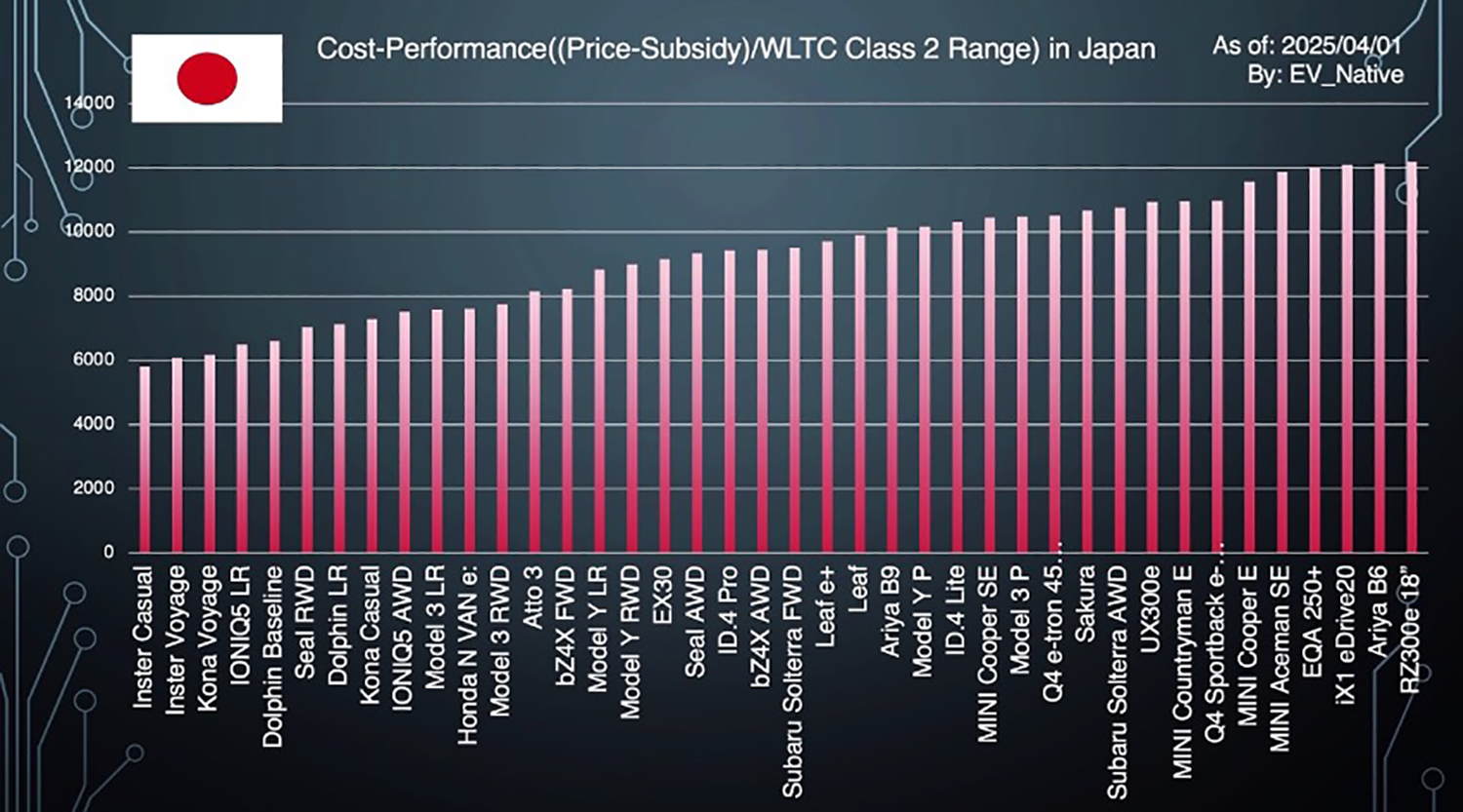

さらに、次のグラフは、日本国内で発売されている主要なEVの、航続距離と値段設定との相関関係を示したものです。このとおり、インスターのエントリーグレードが史上初めて、航続距離1kmあたり5000円台を実現しており、破格の値段設定を実現していることがわかります。

さらに、トップ4はすべて韓国ヒョンデのEVであり、やはり販売ディーラーをもたないヒョンデとしては、値段でインパクトを出したいという意図が見て取れます。また、BYDも上位5〜7位につけています。

いずれにしても、BYDが日本国内で値下げを実施してきたことによって、2025年度はさらにコスト競争力の高いEVを日本で購入検討できるようになりました。

ヒョンデも含めて、はたしてこれらの中韓勢のEVのコスト競争力に張り合える、日本メーカーの新型EVが登場するのか。とくに2025年に日本国内に投入されることが決定している新型リーフ、スズキe VITARA、さらには日産サクラと競合するN-ONEのEVバージョンの最新動向にも期待したいと思います。