TEXT:TET 編集部

BEV用の新開発プラットフォーム「PPE」初採用! アウディQ6 e-tron/SQ6 e-tronがついに日本デビュー

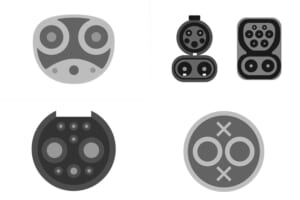

新型電動SUV「Q6 e-tron」「SQ6 e-tron」を発表 アウディ ジャパンは、プレミアムミッドサイズ電動SUV「Q6 e-tron」およびスポーツグレード「SQ6 e-tron」を発表した。2024年4月15日から全国の正規ディーラーにて発売を開始する。 Q6 e-tronシリーズは、アウディがポルシェと共同開発した新しいBEVプラットフォーム「PPE(プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック)」を採用した初の市販モデルで、アウディのSUVシリーズ「Qモデル」らしいスタイルと、BEVシリーズ「e-tron」のデザイン言語を融合させ、高い走行性能と充電速度、さらに最長672km(SQ6 e-tron)という優れた一充電航続性能を高次元にバランスさせた次世代電動SUVだ。 テクノロジーを可視化したエクステリアとインテリア Q6 e-tronは、全長4770mm×全幅1940mm×全高1695mm、ホイールベース2895mmの堂々としたプロポーションを備える。全体的にはソフトな印象を与える流れるようなフォルムを持ちつつも、シャープなラインやエッジがコントラストを生み出し、静止しているときでもダイナミックな存在感を放つデザイン処理が施されている。とくにDピラー下部のquattro(クワトロ)ブリスターと呼ばれる部分は、アウディのデザインDNAである「テクノロジーの可視化」を表現しており、「e-tron GT」の流れを汲んだ力強さと安定感を視覚的に訴えかける。 インテリアは、立体的でハイコントラストな3Dデザインを採用し、奥行と洗練された美しさを実現したという。また、新開発された未来志向の電子アーキテクチャー「E³ 1.2」により、車両のデジタル化をこれまで以上に直接体験できるようにしている。これにより生み出されたコネクテッド機能を備えたデジタルインテリアが、特徴的な空間の演出に深く貢献している。 11.9インチのバーチャルコックピットプラスと14.5インチのMMIパノラマディスプレイで構成されたコクピットは、明るく広々としたスペース感覚を与える。また、助手席側にも10.9インチのMMIパッセンジャーディスプレイが装備され、デジタルコンテンツを楽しんだり、充電ステーションの検索をサポートしたりといった機能を有し、新たな移動体験を提供する。 室内空間はソフトラップと呼ばれるトリムが、ドアからコクピット全体、そしてセンターコンソールにまでシームレスに広がる。これにより、乗員を包み込むような調和の取れたスペースを生み出している。また、eモビリティにシフトするアウディの新しいラグジュアリーの在り方を、リサイクル素材を活用するなどして表現。レザーフリーマテリアルのオプションも提供され、サスティナビリティへの配慮も忘れない。 トランクは526リットルの容量を備え、3分割式のリヤシートを倒すことで最大1529リットルまで拡大する。さらに、64リットルのフロントトランク(フランク)を設け、高い実用性を誇る。 むろん新開発のPPEプラットフォームにより、広々とした室内空間と快適な居住性を手に入れていることはいうまでもない。 Audiならではのライティング技術がさらに進化 Q6 e-tronには、世界初の「アクティブデジタルライトシグネチャー」が装備されている。このフロントフェイスを引き立てるデジタルライトは、12のLEDセグメントとアルゴリズムの相互作用により、8パターンのライトシグネチャーの選択が可能だ。 リヤのデジタルOLEDライトは、従来の10倍にあたる合計360のセグメントを備えた6枚のOLEDパネルを装備している。これにより、リヤエンドのデザイン性を高めるだけでなく、周囲の状況に応じた警報シグナルを発する「コミュニケーションライト」機能を搭載し、安全性の向上に寄与する。

TAG:

#Q6 e-tron

#SQ6e-tron

#アウディ

#新型車情報