自宅での急速充電への道は遠い

結論からいえば、「不可能ではないが、現実的ではない」となる。

それは、普通充電器より急速充電器が圧倒的に高価というだけではない。急速充電器を設置するための条件が厳しいのだ。たとえば、日本の電気事業法では「10kW以上の電気工作物(今回のテーマでは充電器)を設置する者は電気主任技術者を選任しなければならない」とされている。

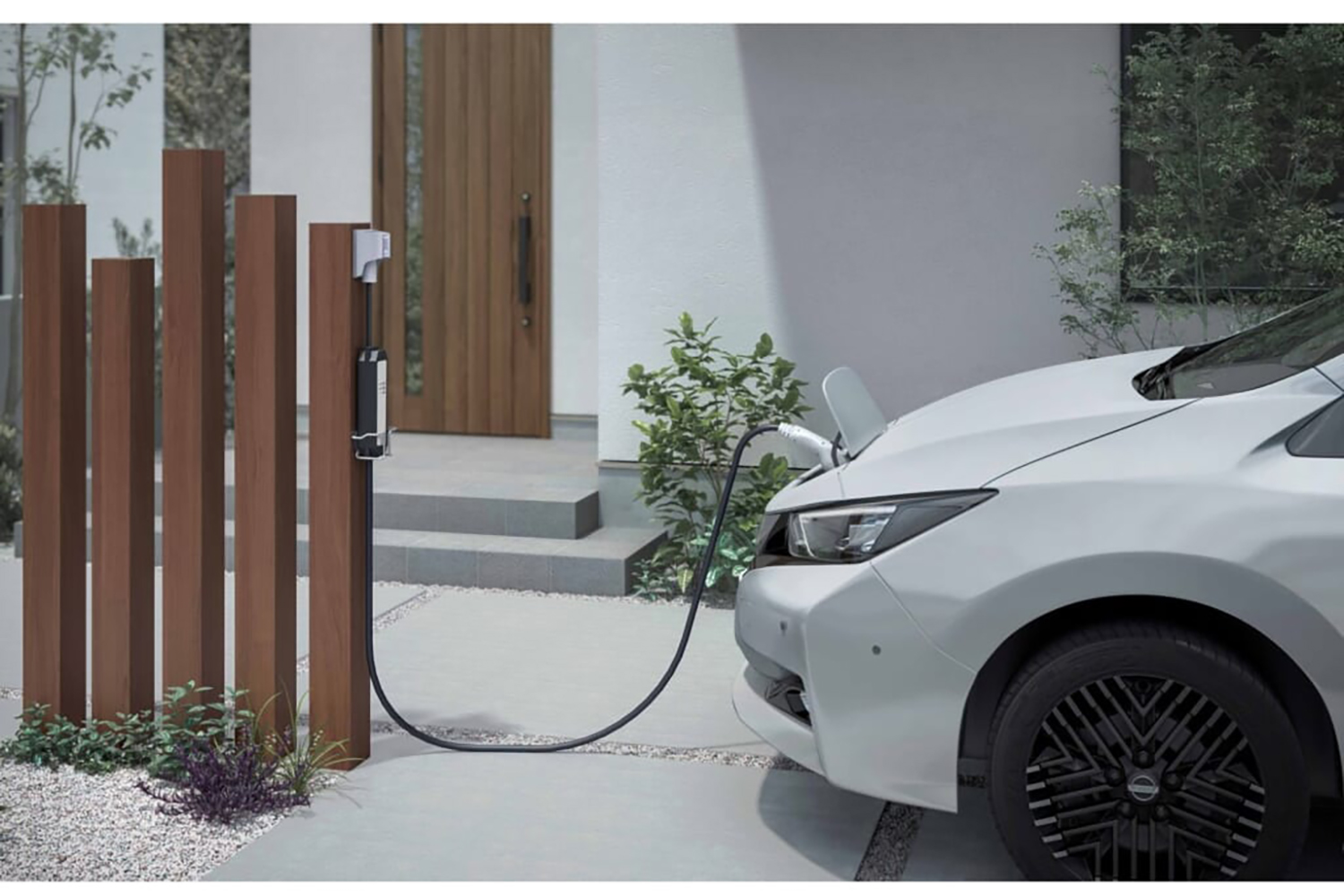

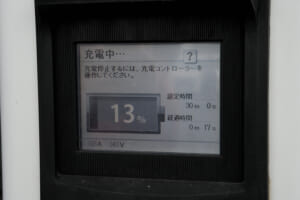

一般家庭で用いられる普通充電器は最大6kWであり、200Vの低圧で受電しているため、電気主任技術者による監督は不要となるが、一般家庭であっても、10kWを超える急速充電器を設置しようとすると、上記の法規による義務を満たす必要がある。

さらに、急速充電器の設置において、ほとんどの場合においてキュービクル(受変電設備)が必要となる。

キュービクルの設置にはさまざまな条件や義務が生じるが、たとえば「建物からキュービクルまで3mの距離を確保する」という基準がある。広大な敷地に建つお屋敷であれば、この条件を満たすことは可能だろうが、通常の個人宅で隣家までの距離も考慮すると、この基準を満たすことはかなり難しいだろう。

というわけで、電気主任技術者の選任義務やキュービクル設置に関する条件を満たすことを考えると、自宅に急速充電器を設置することは、“急速充電器の価格を無視した”としても非現実的といえるのだ。

冒頭でテスラを除き最大6kWの普通充電に対応といった旨を記したが、テスラについては家庭用の充電システムとして独自に「ウォールコネクター」を用意している。テスラ独自のコネクター規格に対応した普通充電器と理解できるものだが、その最大出力は9.6kWとなっている。事実上、日本の法規に対応した最大パワーの普通充電器といえる。

また、日本とは法規や規格の異なる欧州では、普通充電は最大11kWとなっていることが多い。グローバル基準でみると、ジャパンスタンダードである6kWの普通充電は低出力であり、大容量バッテリーを積んだEVが増えていくなかで力不足といえる。

家庭で急速充電を利用するには、電気主任技術者の選任やキュービクルの設置などハードルが高く、現実的ではないのは理解できる。しかし、大容量バッテリーを搭載するEVが増えてきている昨今、標準的な普通充電の最大出力を法規ギリギリの10kW未満までパワーアップするような変化は求められているだろう。

EVを利用するために必須の充電インフラについて、自宅での普通充電を「基礎充電」として活用すべきことは多くのEVユーザーが理解しているだろう。だからこそ、中大型EVの利便性を上げる普通充電の出力アップについて、社会的に議論するべき時期といえそうだ。