Contents

過度に心配する必要はない

電気自動車(EV)で使われるリチウムイオンバッテリーは特徴がある。満充電で放置すると、劣化が進みやすい。

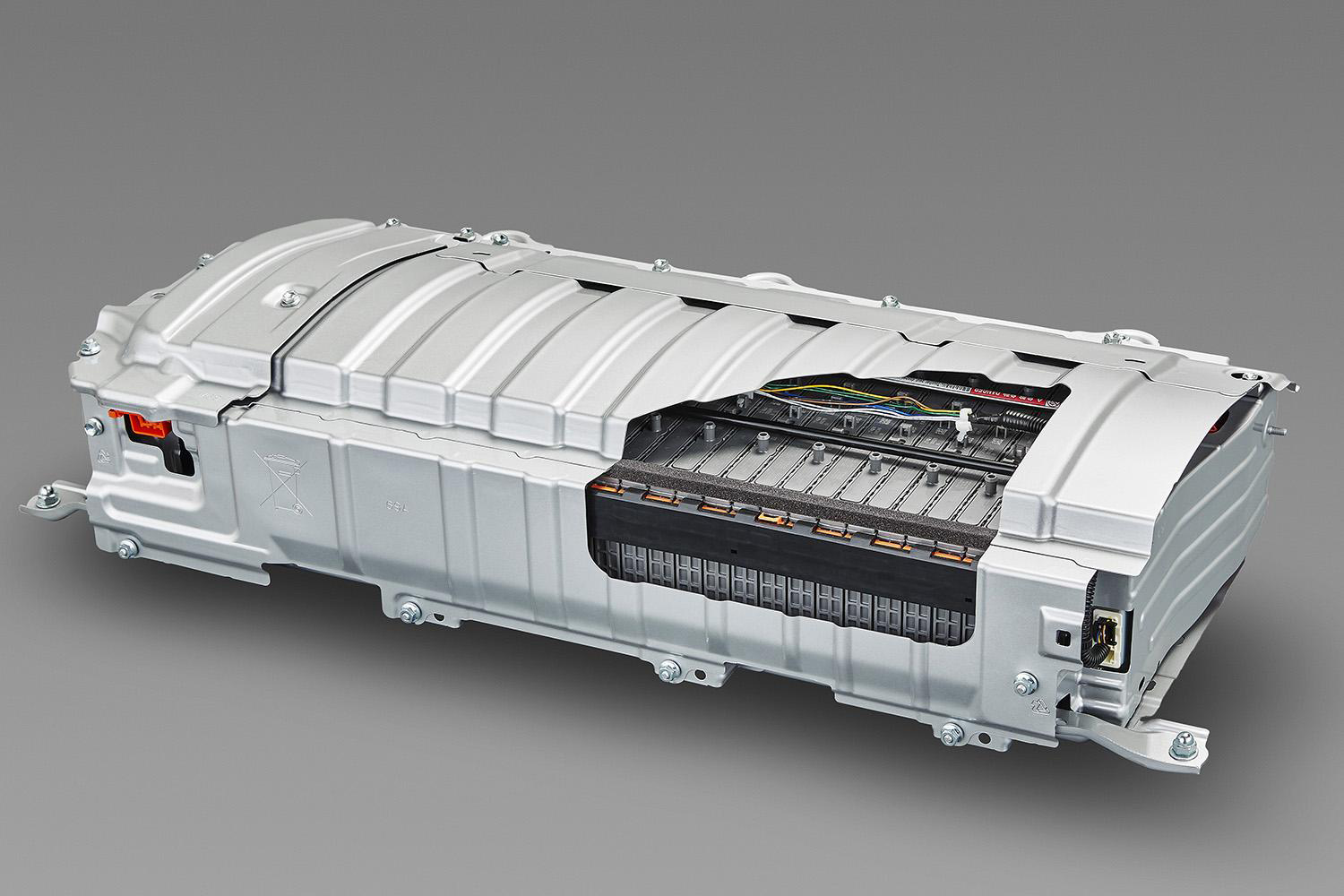

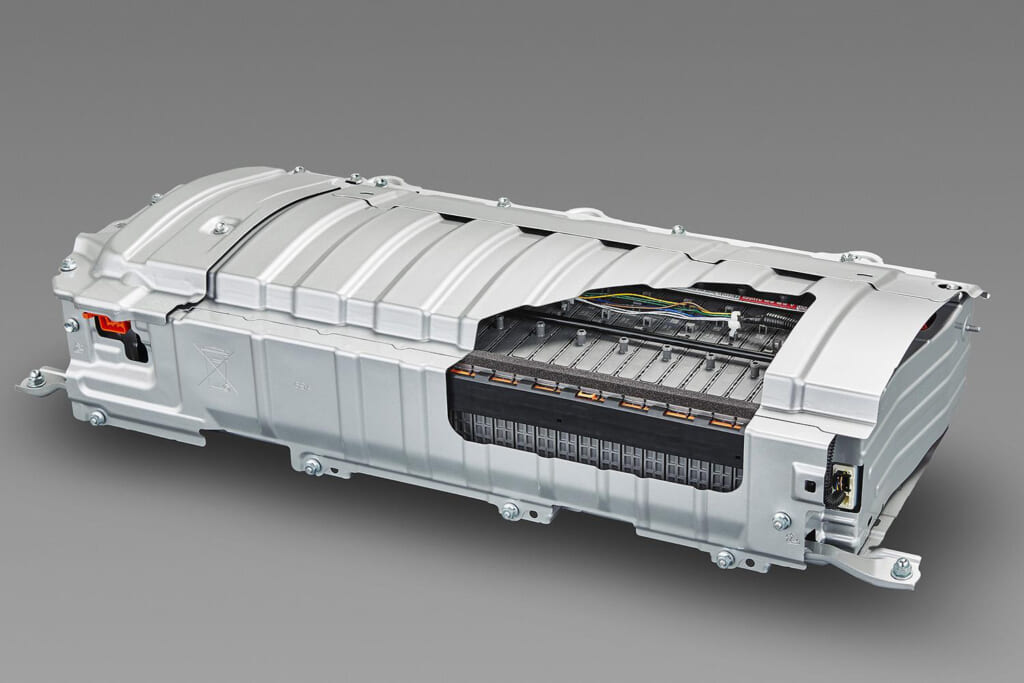

ハイブリッド車でこれまで主力となったニッケル水素バッテリーは、電気を使い切ってから充電しないと、満充電にならない特徴がある。これをメモリー効果という。これは、ニッケル・カドミウム(通称ニッカド)バッテリーと同じ特性だ。

クルマの補器用としてエンジン車も含め車載されている12ボルト(V)の鉛酸バッテリーは、満充電で保管するのがよく、電気切れで放置すると充電しにくくなる。

以上は、充電が可能な二次電池と呼ばれるバッテリーの電極材料に応じた個別の特徴だ。

EVで使われるリチウムイオンバッテリーは、スマートフォンなどでも使われ、バッテリーとしての特性は変わらない。

したがって、スマートフォンも、充電する際には100%まで満充電にせず、80%ほどに止めておくのが劣化を抑え、長もちさせる秘訣だ。

とはいえ、EVの場合、目的地までの移動距離によっては、100%の充電で走れる一充電走行距離に期待するのは当然だろう。それを我慢して、途中で急速充電をしなければならないと考えると、遠出するのがおっくうになってしまうに違いない。そして、EVは不便だと思ってしまう。

EVを販売する自動車メーカーは、車載のリチウムイオンバッテリーの性能保証を行っている。たとえば、日産自動車の場合、8年16万kmを保証しており、年数か走行距離のどちらか先に到達したほうを限度としている。そこに、使い方の指定はない。

したがって、満充電を繰り返したり、急速充電を頻繁に行ったりしても、上記の保証が行われると解釈できるだろう。その意味では、新車で購入した場合、充電の仕方にそれほど心配しなくてもよいのではないか。

ちなみに、初代リーフの24kWhのリチウムイオンバッテリーの保証は、5年または10万kmであった。その後、同じ初代リーフでも30kWhへ容量を増やしたリチウムイオンバッテリーから、現在と同じ保証内容になっている。そのように、リチウムイオンバッテリー自体も劣化を抑える改良が進んでいる。