車両次第では「無用の長物」にもなりうる

EV側のもうひとつの側面として、150kWというような高性能急速充電器は、電流の大きさもさることながら、電圧も高い電気が流される。それに対応できる性能がEVに備わっていなければ、そもそも大きな電力をバッテリーが受け入れられないことになる。EVの諸元を確認し、バッテリーの総電圧が何ボルトであるか確認しておくといいだろう。

たとえば150kWの高出力充電器でブーストモードを働かせると350A(アンペア)の高電流が流れ、400V(ボルト)以上の高電圧になる。したがって、それ以上の電圧の対応がされたEVでなければ、150kWの急速充電器を探してもあまり意味がないことになりかねない。

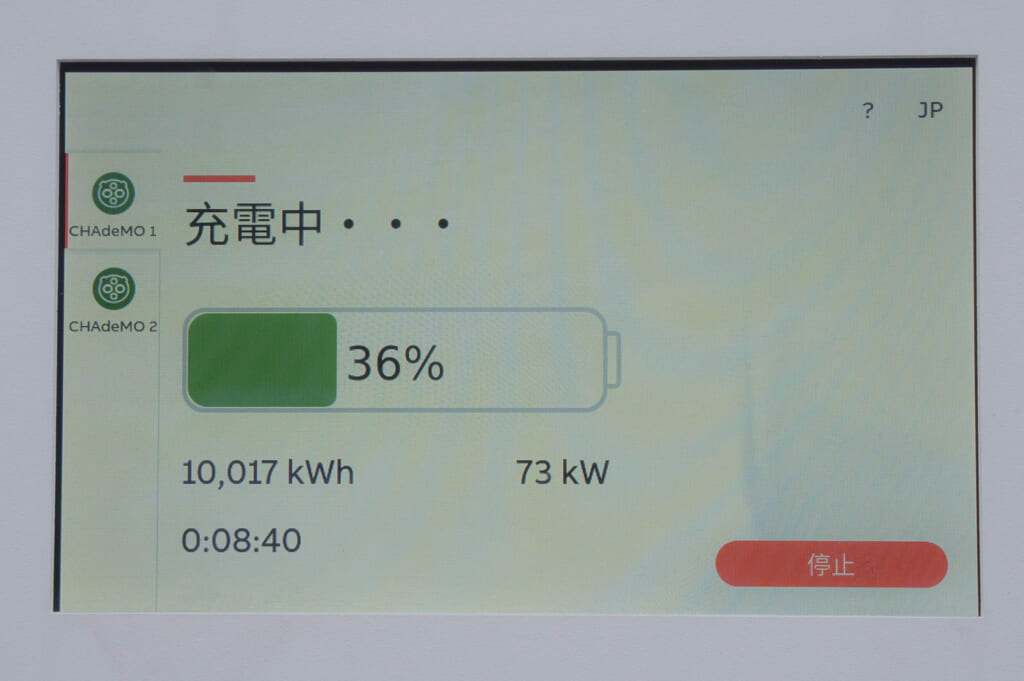

充電器側については、ひとつの急速充電器で2口以上のコネクターを備える場合、互いのコネクターの出力を案分して充電することがある。これは、あとから充電を開始するEVにも、ある程度充電が可能になるようにするためだ。したがって、口数すべてでEVが充電をする際には、その急速充電器の最大出力で充電できないことになる。

高出力の急速充電器の普及が望まれ、実現しはじめている。しかし、EVのそもそもの充電受け入れ性能が高くなければ使っても意味がないし、充電残量によっては必ずしも充電器の最大出力がいつでも手に入れられるとは限らないのである。

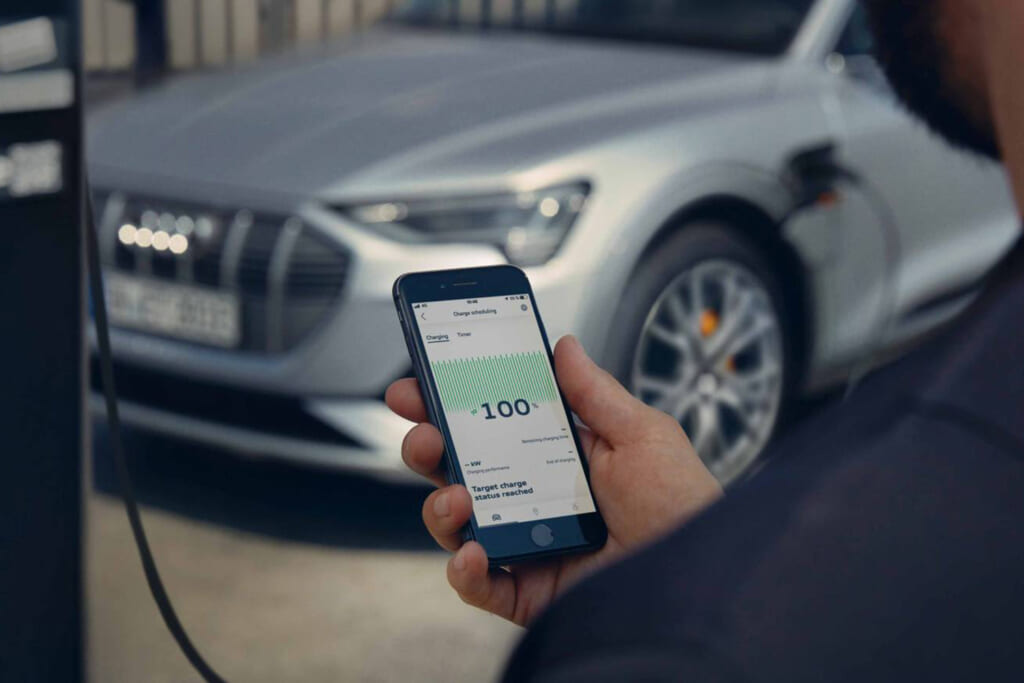

改めて充電に関していえば、基礎充電となる200Vでの普通充電で十分な充電量を確保したうえで出かけることが望ましい。

そして、急速充電をする際は、SOCがなるべく低くなったところで利用するのが効率的であり、一方で必ずしも期待したとおりの充電量を急速充電できない場合もあるため、立ち寄り先でこまめに普通充電を使ってつぎ足しながら次の目的地へ移動するという複合的な充電方法の活用と、そのための充電基盤整備が不可欠なのである。