日本に何が起こった? BEVが売れない……ハズが2025年10月は電気自動車が売れまくっていた

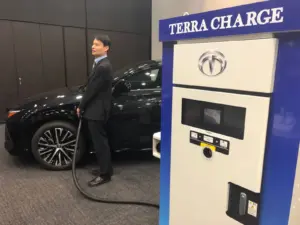

テラチャージの大英断! 2025年までに都内で、導入・維持コストが無料の急速充電器を1,000箇所設置

電動車向けの充電サービス企業のテラチャージが、これまでの自動車産業の常識を覆す大胆な手法で急速充電サービス事業に参入することが明らかになった。 導入コストと維持コストは無料。 まずは都内で1000カ所設置へ。その詳細とは […]