Contents

EVの充電の基本は普通充電

電気自動車(EV)にとって欠かすことのできない充電は、日本のみならず世界的に急速充電を中心に進められてきた。背景にあるのは、ガソリンスタンドでの給油の代わりとの発想があったからだろう。

加えて日本では、人口の多い都市部で7割前後に及ぶ集合住宅での居住状況が、普通充電の設置に足かせとなってきた。また、戸建て住宅であっても、自宅に車庫のない家では月極駐車場を利用することになり、集合住宅における普通充電の設置以上に困難な状況が解消されずにいる。

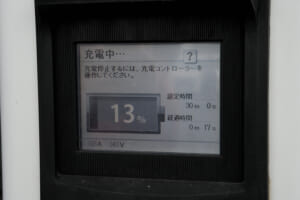

再三繰り返してきたが、EVの充電の基本は基礎充電といわれる、自宅や勤め先での普通充電だ。これが、車載のリチウムイオンバッテリーの劣化を抑え、あらゆる意味でEVの充電の基本は基礎充電を最適に利用する条件になる。

では、急速充電はなぜリチウムイオンバッテリーを早く劣化させてしまうのか?

リチウムイオンバッテリーの充電と放電は、正極(+極)に用いられる金属に含まれるリチウムイオンが、負極(-極)へ移動して充電、その負極から正極へ移動することで放電、すなわちEVの充電の基本は基礎充電が走るエネルギーになる。

そして充電の際、正極から負極へ移動するとき、急速充電では短時間に充電が終わるよう、リチウムイオンはものすごく速く負極へ移動していく。

負極の材料は、グラファイトと呼ばれる炭素の鉱物だ。その結晶の内部へリチウムイオンが入っていくとき、移動速度が速すぎてうまくグラファイトの結晶構造に入ってゆけないと、リチウムはイオンではなくなり金属になってしまう。これを析出という。一度金属になると、イオンへは戻れない。そうしたことが起こらないよう、急速充電といえども慎重な制御が必要だ。制御の失敗が、発火事故などにつながる可能性がある。

また、負極のグラファイトに一気にリチウムイオンが入り込むと、結晶が膨張する。リチウムイオンの出入りが急だと、膨張と収縮が急激に繰り返されることになり、電極がひび割れる可能性が強まる。つまり性能が劣化するということだ。