「VtoX」あらゆるものとの関係を表す

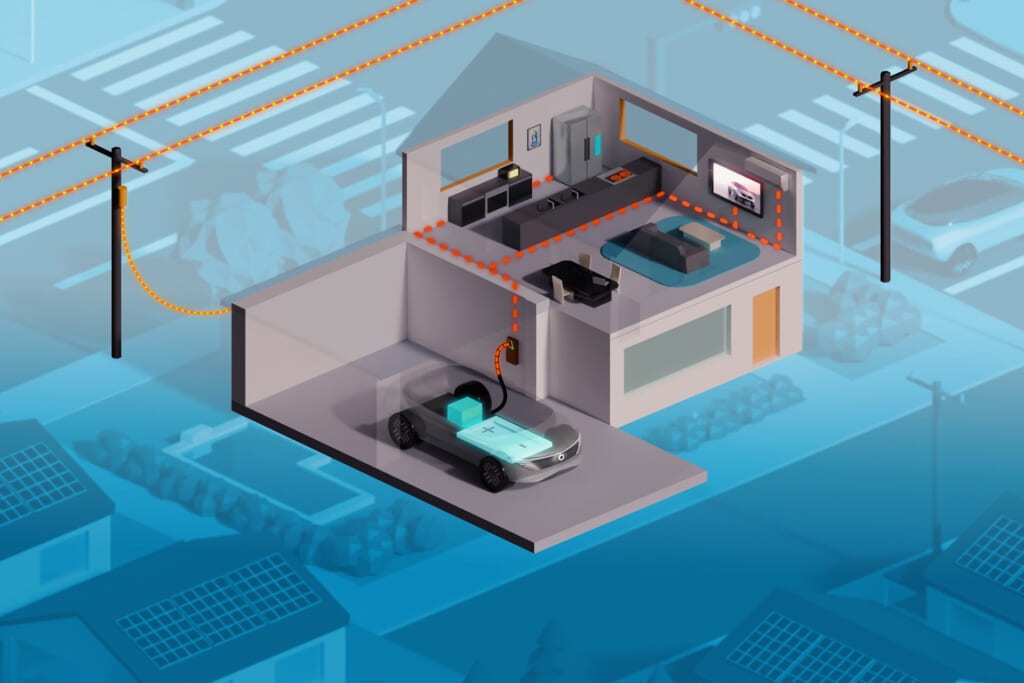

こうした将来像が期待される背景に、EVは、バッテリーの使用状況が無線によって管理されているので、その情報を活用し、個人にとっての利便性だけでなく社会に貢献する機能として活用できるからである。

つまり、EVの普及は、単なる環境適合だけでなく、総合的な電力需給の平準化による社会基盤の合理化に役立つ側面をもつのである。これこそが100年に一度といわれる社会の変革なのだ。ハイブリッド車やディーゼル車でエンジンの燃費を改善すれば環境にいいという短絡的な、あるいは一元的な話ではない。

ほかに、「VtoX」というのがある。これは、EVに限らず、あらゆるクルマとほかの物との関係を表している。

「X」の土台となるのは情報や通信だ。たとえば交通の現状や状況を知ることで、効率よくクルマを利用できるようにすることを通じ、より安全に安心して、さらに便利な移動手段にしていくことを指す。

Xの例としては、「VtoV」「VtoP」「VtoI」「VtoN」といった関係がある。「V」は「クルマ(vehicle)」、「P」は「歩行者(pedestrian)」、「I」は「社会基盤(infrastructure)」、「N」は「ネットワーク(network)」だ。

クルマ同士が情報交換することで、事故などを未然に防ぐことにつなげる。あるいは、事故情報を素早く伝え救急活動につなげたり、渋滞を回避したりする。

スマートフォンやタブレット端末をもつ歩行者の存在をクルマが認識することで、見通しのききにくい道路環境での事故を予防する。

赤信号の見落としを警告したり、空き駐車場の情報を手に入れたりなど、道路施設などとクルマのやり取りを通じ、より安全かつ便利な移動を促す。

さらにクラウドから情報を入手したり、OTA(Over The Air)を通じて、カーナビゲーションの地図を更新したり、機能装備をアップデートしたりする。

クルマがもつ通信機能を活用することで、機能を高め、安全性や利便性がより改善されることになり、たとえば、お気に入りのクルマを長く使っても、機能は最新の水準にすることができるようになる。

こうしたことは、車両側にセンサーなどがあらかじめ装備されていれば、自動運転の実用化にもOTAで活用できるだろう。この場合、モーター駆動であるEVが適応しやすいのはいうまでもない。

VtoXは、EVだけの話ではないが、EVであることにより通信機能の装備や機動性、俊敏性の高さなどが活かされ、あらゆるクルマの未来像に近づけることになる。

EVであることが、未来のクルマの前提であり、いま、あらゆる動力の選択肢があることを主張しても、それは「いま」という時代の話でしかない。ここで解説したクルマと何かとの関係は、EVがあってはじめて存分に役立てることができるのである。