すべての急速充電器を高出力化する必要はない

2020年になり、ポルシェからタイカンが発売される。このころになって、欧州自動車メーカーも急速充電の高性能化に注目するようになった。つまり、急速充電器の高性能化は、まだ5年前後しか経験していない話なのである。しかも、欧州規格の充電方式(CCS2)で高性能化を急いだため、出火の事故も起きたと伝えられている。急速充電器の高性能化は、短絡(ショート)や火災などの事故と隣り合わせである。

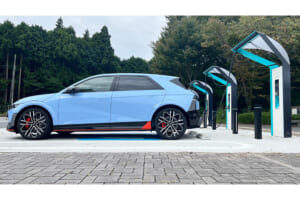

日本も、いよいよ50kWを最低限とし、90kW、150kWへ高性能化をはじめている。

一方、国産のEVというと、日産アリアのB9が91kWhであるが、軽自動車の日産サクラ/三菱eKクロスEVは20kWhで、ホンダN-VAN e:は29.6 kWhと、アリアB9の3分の1以下のバッテリー容量だ。そうした軽EVの普及で、ようやく国内のEV販売が新車販売の3~4%に伸びた段階だ。その軽EVであれば、50kWの急速充電器でも有り余るほどの性能である。

欧州では、まだサクラやeKクロスEVのような庶民のためのEVが揃わず、上級車種や高性能車ばかりEV化が進んでいる。当然車載バッテリー容量は大きく、高性能急速充電器が求められる。だが、大衆車のEVが出まわれば、高性能化がすべてではないことが認識されていくだろう。

急速充電器の高性能化は、長距離移動を頻繁にする人にとって不可欠だ。ただ、すべての急速充電器を最高の性能にする必要もないはずだ。高性能化には、多大な投資と、大量の電力を一気に供給する設備や社会基盤が整わなければならない。それは肥大化の象徴であり、環境の時代にはそぐわない方向性である。

国内では、課題とされてきた集合住宅や月極駐車場の普通充電の設置に、打開策が施されだしている。

EVへの充電とは、ガソリンスタンドのようにひとつの設備があれば済む話ではない。走り方にあわせて、普通充電と急速充電を最適化することが不可欠だ。いわゆる、充電のベストミックスである。

たとえば、大容量バッテリーのEVで移動する場合でも、急速充電器だけでことを済ませようとすると、日程や移動経路に苦しむ場合がある。しかし、もし宿泊が伴うなら、宿に泊まる前に経路途中で急速充電をしてある充電量を確保し、そのうえで宿の普通充電で一晩かけて充電すれば、ほぼ満充電で翌日に備えることができるのではないか。

たとえ高性能急速充電器でも、長い間その場で時間を潰すより、普通充電との組み合わせで予定を立て、目的地充電となる宿の普通充電器を確保する宿選びをすることが、より快適なEV利用につながると思う。