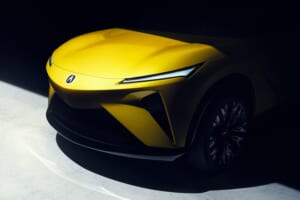

汎用携行型バッテリーで動く「ディアパソンC580」 ヤマハ発動機は、自社製の電動モーターを利用したさまざまな形態の小型モビリティを提案している。これまでは、各種展示会に出品時は、「ヤマハ・モーター・プラットフォーム・コンセプト」の名のもとに展開されていたが、このほど「DIAPASON(ディアパソン)」という名称に落ち着いたようだ。 先ごろ開催された東京オートサロン2025においても、この小型定速EV汎用プラットフォーム「ディアパソン」の拡張モデルとして、ふたつのモデルが参考出品された。 ひとつは農業機械分野で実績をもつ三陽機器や自動車・オーディオチューニングに定評のある尾林ファクトリーらとコラボレートした「ディアパソン C580 Fork 1」というモデル。車体前方にドーザーが取り付けられ、後方にはヒッチメンバーを介してトレーラーを牽引。農場やグラウンド整備など、簡単な不整地整備ならこなせそうな車体を提案してきた。 尾林ファクトリーが関わるだけに、運転席の前にはしっかりスピーカーが備わり、「音楽でも聴きながら楽しく作業しましょうよ」といったカジュアルな使われ方が想像できる。 もう1台は「ディアパソン C580 Fork 2」と呼ばれ、こちらは一見して分かりやすくトーヨータイヤのSUV/ピックアップトラック向けタイヤブランド「オープンカントリー」とのコラボモデルとなっている。より個人のホビー用車両といったイメージで、河原やキャンプ場内の移動とちょっとしたレクリエーションに使えるモビリティとしての活用シーンが想像できる。 足元にはトーヨー・オープンカントリーの175/60R16を装着。これにゴールドのワーク・マイスターS1を組み合わせ、ドレスアップにも抜かりなし。海岸のパトロール車両として活躍してくれたら、人目にもつくし走破性も良さそうなので、浜辺の軽作業用としても重宝しそうだ。 このディアパソン、ホンダが開発し国内二輪製造メーカーの統一規格として普及が見込まれる携行型バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を2基搭載し、前後の車軸にそれぞれヤマハ製小型モーターを搭載する。しかしながら、ドレスアップしたその姿からは電動バギーの一種にしか見えない。この車両の真の目的は何か、ヤマハ発動機の技術・研究本部 共創・新ビジネス開発部 事業推進グループの千賀善明氏に話をうかがった。

2025年1月