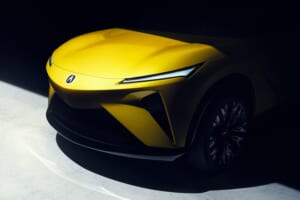

EVには従来型のグリルが不要 <エンジン冷却不要で実現するクリーンなフロントフェイス> 電気自動車(EV)の普及が進むなか、その特徴的なデザインに気付いた読者も多いだろう。とくにフロントマスクに注目すると、従来のガソリン車などの内燃機関車(ICE)で当たり前だった大きなラジエーターグリルが存在しないケースが多い。これは単なるデザイン上の選択ではなく、EVの構造特性がもたらす空力性能の向上だ。 ICE車では、エンジンを冷却するためのラジエター、冷却風を導くためのインテーク、そしてそれを排出するためのアウトレットが必要不可欠である。そのため、フロントグリルは車両にとって必須のものだった。一方、EVは電動モーターと電池システムの冷却方法が根本的に異なるため、従来型のグリルが不要となる。この変化は単なる外観の問題ではなく、空気抵抗を劇的に低減する重要なイノベーションだ。 代表的な例として、テスラ・モデルYやフォルクスワーゲンID.4などの最新EVモデルでは、従来の大型グリルを完全に排除、または大幅に縮小している。これにより、空気の流れを妨げる障害物が減少し、車両前面の空力特性が大きく改善される。 <フラットアンダーボディがもたらす空力革命> EVのもうひとつの特徴は、車体下面の構造にある。ICE車では、エンジン、トランスミッション、排気系統など、多くの部品が車体下部に配置されている。これらは不規則な形状となり、空気の流れを乱す要因となっていた。 対してEVでは、バッテリーパックを床下に平面的に配置できる。この特性を活かし、多くのEVは車体下面を可能な限りフラット化されている。下面を流れる空気の乱れを抑制し、揚力の低減と空気抵抗の軽減を実現し、はるかに空力学的に洗練されたボディデザインを可能にした。 とくに高速走行時には、このフラットアンダーボディの効果が顕著に表れ、航続距離の向上にも貢献。また、車体底面を流れる空気の速度が増すことで、ダウンフォースと呼ばれる“車体を地面に押し付ける力”が働き、走行安定性も向上する。

2025年1月