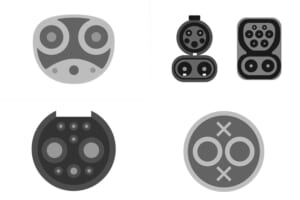

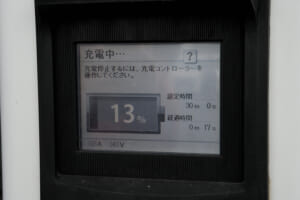

日本の急速充電器規格はCHAdeMO 電気自動車(EV)の充電口は、地域や国によって種類が異なる。 充電にはふた通りある。ひとつは200Vによる普通充電で、おもに自宅や仕事先、あるいは宿泊先などで、時間をかけて充電する方法だ。もうひとつが急速充電と呼ばれるもので、高電圧の大電流を使い、短時間に充電を行う。このため、移動途中での経路充電で利用される。 よく話題にのぼるのは、その急速充電についてだ。充電の規格は、普通充電にも急速充電にも存在するが、多くの人が気にするのは、急速充電だろう。 日本で使う急速充電は、CHAdeMO(チャデモ)と名付けられた方式だ。これが世界初の急速充電規格である。なぜなら、EVを量産市販したのは日本のメーカーが最初であるからだ。しかも、世界へ販売することを目指し、世界各地にこの急速充電規格を広め、実際、欧米やアジアにその実績がある。CHAdeMOは、今日も継続的に世界で活動を行っている。 当初は、EVの量産市販に積極的でなかった欧米自動車メーカーだが、フォルクスワーゲン(VW)のディーゼル排気偽装が2015年に米国で表面化したことにより、ディーゼルエンジンの行く末に疑念が生まれ、EV化が一気に加速した。 そもそも、米国カリフォルニア州で1990年にZEV(ゼロ・エミッション車)法が施行されたとき、一番の目的は大気汚染防止にあった。そのうえで、排気がなければ二酸化炭素(CO2)の排出もなく、温室効果ガス(じつはCO2よりメタンの方が影響は大きい)に対応できることから、ディーゼルエンジンを止めてEVへの転換が起こった。 2000年前後、欧州は、ハイブリッド車を含め電動化しなくても、燃費のよいディーゼルエンジンで温室効果ガスを削減できるとした。しかし、そこに大気汚染防止の視点が欠けていた。結果として排気に含まれる有害物質について偽装が行われたのである。じつは、当時すでに欧州では大気汚染が目に見えるかたちで進み始めていたにもかかわらずである。 話を元へ戻すと、そうした背景から、欧米は日本に遅れて充電規格の課題に直面した。それに際し、日本の規格をそのまま導入するのは不本意との思惑から、あえて別規格を打ち立てたのである。それが、コンバインド方式、一般にCCS(コンバインド・チャージング・システム)と呼ばれる、CHAdeMOと別の充電規格だ。 世界統一の機会を阻んだのは、後発の欧米である。そしていまなお、潜在性能や安全性の点でCHAdeMOが上まわっている。その理由は後述する。

#充電