TEXT:高橋 優

無人運転可能な「ロボタクシー」をたった「450万円」で2026年に一般販売するってマジ!? いまテスラから目が離せない!

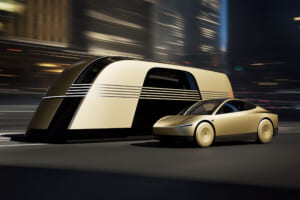

完全自動運転が前提のロボタクシー テスラが最新プロダクトの発表会「WE, ROBOT」を開催し、ハンドルやブレーキペダルがないロボタクシーとともに、20人が同時に乗車できるロボバン、そしてテスラボットの最新プロトタイプを発表しました。驚きの発表内容を解説します。 今回取り上げたいのが、テスラが2024年10月10日に開催した、「WE, ROBOT」と名付けられた最新テクノロジーの発表会です。過去にはAutonomy DayであったりBattery Day、AI Dayなどが開催されており、今回のWE, ROBOTも、おそらく何かの最新テクノロジーの発表が行われるとして注目が集まっていたわけです。 そして、このWE, ROBOT内で正式発表されたのがロボタクシーです。このロボタクシーは、これまで何年もの間、イーロンマスクがことあるごとに口にしていたものの、実車が公開されたのは今回が初めてです。 まず、目を見張るのが流線型のエクステリアデザインでしょう。モデルYよりもさらにショートオーバーハングであり、フードも低く設定されており、とにかく空力性能の最適化に振ったデザインであると感じます。 このデザインは、メルセデス・ベンツが数年前に発表していたVision EQXXと似ていると感じます。非常にフードが低いという点、リヤ側のデザインも似ており、EQXXのCd値は0.17と、後席が設けられた4人乗りの車両としては最高水準の空力性能を実現。よって、今回のロボタクシーのプロトタイプが、どれほどのCd値を実現することができているのか、とくにロボタクシーはふたり乗りであり、さらに空力に振ることができるため、その空力性能には期待できるポイントでしょう。 次に注目したいのはインテリアデザインです。まず、車両に乗り込む際は、シザードアによって乗員の乗り込む空間の最大化がなされます。さらに、ふたり乗りであることから、トランク部分の収納スペースを広く確保できています。 また、巨大なディスプレイをセンターに配置しながら、ウォークスルー方式を採用。そして、なんといっても、運転に必要となるステアリングやアクセル・ブレーキペダルが完全に撤廃されており、あくまでも完全自動運転を前提としたロボタクシーに特化したデザインとなっています。ちなみにコストカットの一環なのか、ガラスルーフは搭載されていません。 ロボタクシーは3万ドル以内で発売される方針であり、現在のテスラ車のなかでもっとも安価な値段設定を実現。しかも、一般消費者も購入することが可能です。一般的な車両の運用実態は、1週間168時間のうち、実際の車両が稼働しているのは10時間程度。よって、残りの150時間以上をロボタクシーとして稼働させることによって、ロボタクシーオーナーにも収益が入ってくるわけです。もちろん自分が使用したい場合は、いつでもタクシー代わりに使用することも可能です。 そして、ロボタクシーは2026年末までに生産がスタートすると発表されました。このロボタクシーにはUnboxed Processと名付けられた、新たな車両製造方法の採用をはじめとして、2万ドル台で発売するために生産コストを劇的に低減させる、さまざまな最新テクノロジーを導入する必要があります。 ロボタクシーを大量に生産するためには、新規生産ラインを構築する必要があり、当初、この役割を現在建設作業が休止しているギガメキシコが担う予定であったことから、そもそもギガメキシコが稼働しないと、このロボタクシーが大規模に生産されることはありません。 生産技術を完成させながら、その上でギガメキシコを稼働することまでを含めて、本当に2026年末までに達成することができるのか。いわゆるイーロン・マスクの超楽観的なタイムラインを揶揄する「イーロンタイム」であることは間違いないでしょう。 そもそも、ロボタクシーとして発表された車両は、確かにハリウッドスタジオ内を実際に走行していたものの、よくいえばプロトタイプ、悪くいえばハリボテです。実際のコンセプトモデルを市販車として発売するには、公道における膨大な走行テスト、衝突安全性能などを徹底的に検証した上で、さらに大量生産体制を確立しなければなりません。もちろんその間にレベル4自動運転の認可を当局に掛け合って取得する必要もあります。いずれにしても2026年末に量産がスタートする可能性は限りなくゼロといえます。 さらに、ロボタクシーにはNACS規格の充電ポートが搭載されていません。よって充電方法は非接触充電一択となります。すると、ロボタクシーを運用する際は、テスラのスーパーチャージャーネットワークを活用することができないため、テスラとしては、新たに非接触充電専用の充電設備を、アメリカだけでなくグローバル全体で設置していかなければなりません。 じつは当初、私自身が想定していたロボタクシーの運用方法は、既存のスーパーチャージャーネットワークも活用するのではないかと推測していました。確かにロボタクシーは無人のために、そもそも充電プラグを差し込むことができないものの、その役割を担うのがテスラボットの存在です。それこそスーパーチャージャーに1体のテスラボットを配置しておけば、車両が無人でスーパーチャージャーに到着したあとでも、問題なく充電プラグを車両に差し込んで充電することが可能です。 その上、充電の間にテスラボットが車内の清掃作業を行えば、お掃除専用ロボットのようなものを新たに設ける必要がなく効率的だとイメージしていました。ところが今回、テスラは清掃作業専用のロボットを公表しており、なぜその作業をテスラボットにやらせないのかは不思議に感じました。 また、ロボタクシーの生産をスタートする前に、すでに街なかを走っているモデル3やモデルYをはじめとする既存のテスラ車に対して、FSDオプションを購入しているユーザー限定で、自動運転のソフトウェアをアップデートすることによって、レベル4自動運転を実装する方針を表明しました。具体的には、2025年中にテスラのお膝もとであるテキサスとカリフォルニアに限定して「FSD Unsupervised」をリリース予定。これはレベル4であり、アイズオフが可能です。もちろん緊急回避挙動なども含めて、すべての事象を車両側が対応するため、ドライバーが酒を飲んだり、完全に就寝することも可能となります。 果たして2025年末までに、一部地域限定だとしても、レベル4自動運転システムを、すでに街なかを走り回っているテスラ車にリリースすることができるのか。イーロンタイムに終わるのかを含めてFSD(Full Self Driving)の開発動向を見守る必要があるでしょう。

TAG:

#テスラボット

#ロボタクシー

#ロボバン