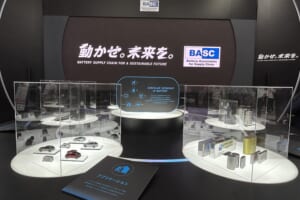

貴重な資源の海外流出を食い止める 携帯電話やパソコンといったデジタル製品や高性能家電機器には、クロムやコバルトといったレアメタル、さらにはスカンジウムやイットリウムといったレアアースが用いられていることが多い。 これらのレアメタルのうち、とくにレアアースに関しては、中国が世界の埋蔵量の97%を保有していることから、今後も高性能機器を製造していくにあたっては、中国との関係性を友好的に維持しなければならない。しかし、情勢が不安定になりがちなことから、国内では並行してこれらを用いて製造された機器のリサイクルを徹底的に進め、素材の再精錬技術を磨き、リユースを推し進める必要がある。 そのため日本では、2013年に小型家電リサイクル法が制定され、リサイクルフローが確立され始めた。この動きに関しては、スマホや家電を適切に回収することで、山や地面を掘らなくても希少価値が高く高価な元素であるレアアースを国内からかき集めることができることから、「都市鉱山」というキーワードで例えられている。 これをクルマに置き換えると、目下全世界的に進められているクルマの電動化においては、車体の大きさから想像できる通り、家電とは比べ物にならない量のレアメタル、レアアースが含有されているそうだ。 と、ここまで書いているもの、ジャパンモビリティーショー ビズウィーク2024と併催された「CEATEC2024」のBASCブースを訪れるまで、EVのバッテリーも「都市鉱山の一部」であることをすっかり忘れていたことを白状しておきます。新型車のバッテリー性能がどうだとか、充電能力うんぬんは目にする機会も多いが、じゃあ使い終わった(廃車または買い替え)あとのことは? といわれると、申し訳ございません。中国の「EVの墓場」は報道に目にしていても、リユースまで意識がまわっておりませんでした。 ということで、バッテリーのリユースについてBASCブースで学びましょう。 BASCとは? BASCとは正式名称を「一般社団法人電池サプライチェーン協議会」といい、電池のサプライチェーン(部材・素材)を持続可能な形で発展させることで、日本、そして世界の電池産業に貢献していくことを目指した組織。 2024年10月時点では225社が加盟し、部素材メーカーでは住友金属鉱山や旭化成、電池メーカーではパナソニックエナジーやプライムプラネットエナジー&ソリューションズ、資源を調達する商社としては豊田通商や三菱商事といった錚々たる企業が名を連ねています。 主だったところでは、会員各社からの意見集約、および海外の諸規則に対する情報提供、分析を行っており、日本の電池産業として海外競争力を確保するための下地を整えている組織というのが大まかな活動内容といえます。 そのBASCが今回のCEATEC2024で訴えていたのは、電気自動車のバッテリー製造に不可欠なレアアース資源の調達から製造、廃車後のバッテリー回収から分解、リサイクル、そして取り出したレアメタル・レアアースを再精錬し、再びバッテリー製造へと向かう、リユースするためのサプライチェーンの構築と強化の重要性です。 これは、国内で素材が採掘できないこと、そして入手した素材を国内にとどめておく、つまりは折角入手した貴重な資源を海外に流出させず、国内で消費循環させることを目指したものだ。BASCでは、欧州で提唱された循環型経済を指す言葉「サーキュラーエコノミー」を用いて、このリユースの流れを紹介していました。 2050年のカーボンニュートラル社会実現に向けては、バッテリーの重要性がますます高まることが予想されており、EVに貯めた電気が走行用だけでなく、家庭や社会インフラに利用されることが想定されている。それだけに、今後ますますバッテリー、蓄電池の需要は高まり、製造するにあたって必要なレアアース類の価値上昇が見込まれています。 それだけに、このサーキュラーエコノミーを実現させることが、カーボンニュートラル社会の実現には非常に重要なものとなってくるでしょう。 使用済みEVから取り出したバッテリーは新品同等 ここで、ひとつ疑問が残る。バッテリーを製品から取り出し、分解および素材抽出を行ったのちに、再精錬したもので作ったバッテリーの性能は、すべて新品から作り出されたものに比べ、性能低下が起きるのではないかということ。 これについては、硫酸コバルトや硫酸ニッケルといった素材になるまで再精錬されたものは、その工程で元素レベルにまで一旦戻っているため、リサイクル材を何パーセントか含有していたとしても、ほぼ新品同等の性能を持つバッテリーに生まれ変わることが可能なのだそう。 実際に、2031年ごろから施行される予定の欧州の新たなバッテリー規則では、一定以上のリサイクル材を含んでいることが条件となるそうだ。つまり、「新品ではないけれど、新品同等のバッテリーですよ」、ということになります。 では、リビルトとは何が違うのでしょうか。 リビルトの場合は、取り出したバッテリーのうち、部品交換で今後も使えるものと使えないものに選別し、一部の部品交換して市場に提供します。一方で、この素材から製造、分解、再精錬という一連の「BASC流サーキュラーエコノミー」の過程を踏むバッテリーは、先述の通り分解しブラックマスを作り出し、そこから元素レベルまで再精錬されるため、まったくの別物といっていいでしょう。 EVを作る、乗る、性能向上といった類の部分には普段から目が行くものの、EV同士の買い替えや廃車後のバッテリーをどのように活用するかまでは意識がまわっていなかった……。スマホのバッテリーであれだけ「都市鉱山」だと騒がれていたにも関わらずです。 同時に、EVをはじめとしたモビリティだけでなく、EV充電設備やスマートハウス向けの家庭用蓄電池など、身近なところにも多くのバッテリーが存在し、レアメタル・レアアース資源の乏しいに恩において、BASCが提唱する「サーキュラーエコノミー」は今後さらに重要度が増して行くでしょう。 日本の蓄電池産業の発展と継続性に、BASCが果たす役割は大きいはずです。

2024年11月