TEXT:福田 雅敏/磐城 蟻光

本当はEVが欲しい……TポイントのCCCMKによるアンケート調査で47%がEV購入意向[2023.11.02]

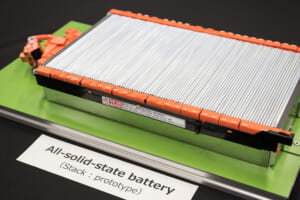

アンケート調査によりEV普及の問題点をあぶり出し まずは充電インフラの拡充が足枷を取り除く第一歩か 【THE 視点】「Tポイント」「Tカード」を運用するCCCMKホールディングスは、全国22~64歳の男女1万4,441名にインターネット上でEVに関するアンケートを実施し結果を公表した。EVの所有は1%にとどまるが、47%が「購入意向・関心あり」と回答を得られたという。 電気自動車(EV)に関するアンケート調査結果をまとめると以下となる。 ・「HV」の所有率は20.4%だが、PHV/PHEV/EVの所有率は1%にとどまる ・EV所有率は低いが、エコカーに関心が集まる ・EVを購入した・関心を持った理由の7割が「燃料代が節約できる」 ・EVの主な利用シーンは「日常使い」 ・ガソリン車の主な利用シーンは「旅行・レジャー」 ・軽自動車のEVに関心がある理由は「車に関してはできるだけコストをかけたくない」 ・購入に関心のあるクルマはHV(59.9%)、軽を除いたガソリン車(53.8%)に続いて、3位にEV(47.1%) この結果から、エコカーは所有率こそ低いものの、高い関心を集めていることが確認できた。EV保有者の利用シーンの「日常の買い物」に対して、非保有者では「日帰り旅行・レジャー」と使用シーンが分かれたことも面白い。何より興味深いのは、燃料代や車両代など車の価格やランニングコストに関心を持つユーザーが多いことである。 EVを普及させるためには、技術的課題もあろうがまずは「航続距離が短い」というイメージを払拭する必要があるだろう。「EVは(距離を)走らない」という声は多方面から聞こえるが、では、長い航続距離が必要なシーンはどれだけあるだろうか。長距離旅行に頻繁に出かけるだろうか。必要以上の性能を求めるあまり「航続距離が短い」というイメージが先行してはいないだろうか。 ちなみに先日、テスラジャパンは、新型「モデル3」のロングレンジAWDモデルの航続距離が706kmと公表した。冷暖房を使用すればその数値は出ないだろうが、それを鑑みて公表値の8割と見積もっても500kmは超える。十分な性能ではないだろうか。 逆にランニングコストの低さを売りにできるはずだ。なにせガソリン代もオイル代もいらないのだ。200Vの充電器を自宅に設置してしまえば、次の日の朝には“満タン”状態になる。安いガソリンを探して走り回る必要もない。 しかし車両金額の高さはネックであろう。そのため、国・自治体の補助金は継続してほしい。正直なところ、ガソリン代を下げる補助金があるのなら、少しでもEVに回してほしいと感じる。 「EVは日常利用、ガソリン車は旅行・レジャー」という使用シーンの違いは、インフラへの不安もあるかもしれない。ガソリンスタンドの数は3万店舗を切る一方、充電口数は3万を超えたと言われている。どちらも同じような数なのに、充電インフラに不安があると思われるのは、充電器の設置箇所に偏りがあるからだと思われる。実際に地方のメジャーな観光スポットでは、急速充電器が足りないと感じる。山の中の道の駅に1基ずつでは「充電インフラが足りない」と思われても仕方がない。地方の急速充電器の整備を急ぐべきであろう。 今回のアンケート結果は、EVを普及させる上で何が必要なのかを考えさせてくれる結果であった。今後もこういったアンケートは継続して行なってほしい。「充電の不安をなくすこと」。まずこれが普及への第一歩かもしれない。 (福田 雅敏-EV開発エンジニア、THE EV TIMES エグゼクティブ・アドバイザー) ★★トヨタ、米国でのバッテリー生産に1兆2,000億円を追加投資 ……トヨタ自動車の北米統括会社トヨタモーターノースアメリカは、北米のバッテリー工場「トヨタバッテリーマニュファクチャリング,ノースカロライナ」に80億ドル(約1兆2,000億円)を追加投資すると発表した。新型の3列シートSUV型EVのバッテリーを生産する。 ★★プジョーの新型SUV「E-2008」が世界初公開 ……11月1日(水)〜5日(日)までスイスで開催される「チューリッヒモーターショー」で発表する。ステランティスのEV用プラットフォーム「STLA」を初採用したモデルとなる。航続距離は最大700km。 ★★EVへの充電が可能なポータブルバッテリー発売 ……モバイルバッテリーのアンカー・ジャパンは、大容量のポータブルバッテリー「アンカーソリックスF3800ポータブルパワーステーション」を11月21日に発売する。最大容量は3,840Whで200Vのコンセントを備えているのが特徴。EVの充電器を接続でき、1時間で約23km分のエネルギーを回復できるという。 ★京都市勧業館にパワーエックスの急速充電器が設置 ……京都市勧業館「みやこめっせ」<京都市左京区>に蓄電池型の超急速充電器「ハイパーチャージャー」を設置した。最高出力150kWの充電器で「PowerXアプリ」からの事前予約で利用が可能。なお今回の設置は、クラウド録画サービスのセーフィーと共同での実証実験も兼ねており、映像を通して利用状態を把握し、充電の需要予測に活用するという。 ★2023年冬の節電要請は回避 ……経済産業省は2023年度冬季の電力需給見通しを発表した。全エリアで安定供給に必要な予備率3%を確保できたという。ただし、発電設備の老朽化もあり、発電事業者には保安管理の徹底を促すという。 ★南紀白浜空港の点検に自動運転EV ……南紀白浜エアポート/マクニカ/NECが共同で実施する。南紀白浜空港(和歌山県)の滑走路にAI自動運転EVを走らせ、滑走路点検の自動化に向けた実証実験を行なう。車両はマクニカの「macniCAR-01」を使用し、NECが開発したAIがドラレコの画像を解析して破損箇所を発見するという。 ★ダイムラートラックの新ブランド「RIZON」が米国で販売開始 ……ダイムラーの九番目のブランドである「RIZON」が、米国で認可を受けた。カリフォルニア州の補助金の対象にも認定され、6万ドル(約900万円)の補助を受けられるという。 ★DMMの充電器の設置が都内で無料に ……DMM.comが展開する充電サービス「DMM EV CHARGE」が、東京都内の事業者向けに本体費用・工事費用が無料となる「急速EV充電器 0円キャンペーン」を実施する。期間は11月1日(水)〜12月31日(日)まで。 ★エネルギーのミツウロコがEV事業に進出 ……充電インフラのユアスタンドと資本業務提携に向けて基本合意書を締結した。ミツウロコが有する販売網を活用しユアスタンドの充電器販売体制を強化する。 ★自動運転EVバスでデジタルスタンプラリー ……マクニカ/三重交通などが三重県四日市市で自動運転EVバス「アルマ」の実証実験を行なう。実験は11月1日(水)〜19日(日)まで。「JR四日市駅目ロータリー」〜「近鉄四日市駅前ロータリー」を往復するルートで、平日は乗車自由、休日は事前予約制となる。本実証では、景品ありのデジタルスタンプラリーも実施する(要CTYコネクトアプリ)。 デイリーEVヘッドライン[2023.11.02]

TAG:

#THE視点

#アンケート

#国内ビジネス