Contents

建物から離れた場所は工事がしやすい

<電気インフラと施設設計の制約>

では、なぜ急速充電器は出口付近に設置されることが多いのだろうか。その背景には、電気設備の設置における制約と、既存施設の構造的な問題がある。

まず電気設備の観点から考えてみると、急速充電器は大容量の電力を必要とする設備である。1口最大150kW級の急速充電器のような高出力機器を設置するには、それに見合った電気インフラが必要になる。既存のSA・PAの多くは、建設当初にEVの普及を想定して設計されていないため、建物近くの既存電気設備には十分な余力がない場合が多い。そのため、新たに変電設備や配電盤を設置する必要があり、建物から離れた場所のほうが工事がしやすく、コストも抑えられるという事情がある。

また、交通の流れを考慮した設置場所の選定も重要だ。SA・PAは限られた敷地内で、多くの車両の駐車と円滑な交通を両立させる必要がある。建物近くに充電器を置けば、充電待ちの車両が一般の駐車場や通路を妨げるおそれがある。とくに休日や連休時には利用者が集中するため、交通渋滞を避けるためにも出口付近への設置が選択されることが多い。

さらに、既存施設の改修という制約もある。多くのSA・PAは開業から数十年が経過しており、後付けで充電設備を設置する際、既存の建物や駐車場レイアウトを大幅に変更することは困難である。出口付近であれば、比較的まとまった空間を確保しやすく、また将来的な拡張にも対応しやすいという設計上の判断もある。

<利用者本位の設置場所改善が必要だ>

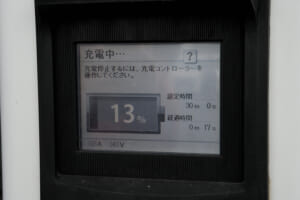

しかし、これらの制約があるとはいえ、利用者の利便性を最優先に考えた場合、現在の配置には明らかに改善の余地がある。とくに30分という充電時間を有効活用できない現状は、EV普及の阻害要因のひとつになりかねない。

まず考えられる改善策として、充電エリアからSA・PA施設へのアクセス向上がある。現在でも一部のSA・PAでは実施されているが、充電エリアと建物を結ぶ専用の歩道や屋根付き通路の整備により、天候に関係なく快適に移動できる環境を作ることが重要である。また、充電エリア近くに簡易的なトイレや自動販売機を設置することで、建物まで歩かなくても最低限のニーズに対応できるようになる。

ぜひとも新設や大規模改修時の配置見直しを求めたいところだ。2024年度は、全国110カ所のSA・PAにて、合計317口の急速充電器の新増設を完了している。これらの新設時には利用者の動線を最優先に考慮した配置を検討すべきであるが、高速道路各社の発表には設置場所の改善には触れられていない。

また、充電エリアからの退出方法の改善も重要である。一方通行で本線合流しかできない構造は、SA・PA内の一般駐車場にも移動できるような柔軟な動線設計に改めるべきだ。技術的には困難な部分もあるが、利用者の選択肢を広げることで、充電時間をより有効活用できるようになる。

さらに、情報提供の充実も欠かせない。充電器の場所や施設までの距離、利用可能なサービスについて、SA・PAに入る前から十分な情報を提供することで、利用者が事前に計画を立てられるようになる。e-Mobility Powerでは、スマートフォンアプリ『高速充電なび』で、リアルタイムでの混雑状況や充電器の稼働状況の情報を提供しているが、アプリだけではなくウェブサイトでも提供することにより事前にゆっくりと自宅で計画が立てられる。PCで検索できるので利用者の利便性向上に大きく貢献するだろう。

EV普及が急速に進むなか、充電インフラの量的拡充だけでなく、質的向上も同時に求められている。SA・PAの充電器設置場所の問題は、単なる配置の話ではなく、EVで快適に長距離移動ができる社会の実現に直結する重要な課題である。設備設置者の視点だけではなく、利用者も含めた双方の視点に立った、よりよい解決策の模索が続けられることを期待したい。