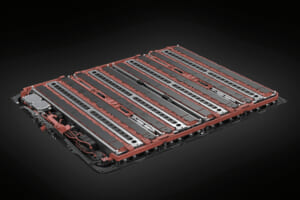

車両の寿命後もバッテリーは多くの容量を残している

では、売れるEVとはどのような商品性であるのか?

EVについては今日なお、走行距離への不安といういい方が媒体を含め世間で取り沙汰される。このため、新たに登場するEVは、こぞって一充電走行距離を伸ばし、そのためにバッテリー搭載容量を増やし続けている。

たとえば先のリーフを例にすれば、現行リーフのバッテリー車載量を初代と同じ24kWhとすれば、バッテリー原価が下がったのだから、為替相場が2010年に比べ現在は円安になったとはいえ、38.4万円で済む計算になる。40kWhの64.3万円より25.9万円安上がりだ。しかも、初代リーフのマンガン酸リチウムから、現行リーフの3元系へ電極が替わることで、同じ容量のバッテリーでも一充電走行距離は伸ばせる可能性がある。

いつになったら、エンジン車と同等のEV価格になるかという予測は、単に製造原価の見通しを想像するだけでなく、EVをどう使うかという、エンジン車とは違った利用法を理解することが重要だ。

加えて、EVでの役割を終えたあとのリチウムイオンバッテリーは、60%以上の容量を残しているとされる。70%以上の容量が残ることも珍しくない。

つまり、ここまで紹介してきたリチウムイオンバッテリーの製品原価は、EVとして能力の3~4割しか利用されないのに、100%使うことを前提にした試算といえる。EVを買う際に、使わないはずの余分のバッテリー性能にも支払いを行っていることになる。

だからこそ、EVのリチウムイオンバッテリーの価値を明確にする必要があり、単に購入価格の高い安いでなく、たとえば残価設定ローンやリース、いわゆるサブスクリプションの考え方で、使用料としてEV後のバッテリー残価を前提とした支払い形態が望ましいことになる。

もちろん、EVを買って所有する希望は叶えていい。だが、EVを上手に使うことを考えるなら、買うのではなく、利用する発想で支払いを行うのが適切ではないだろうか。

その収支を明らかにするうえでも、EVのバッテリー再利用の事業を本格化させる必要がある。

いくつか実証実験は実施されているが、バッテリー再利用を本格的に事業化しているのは、日産自動車が初代リーフを発売する前に設立したフォーアールエナジー社だけといえる。日産は15年前に、すでに上記の構想を編み出していた。それは、自らリチウムイオンバッテリーを開発し、生産していた経験がものをいっている。

また、その際の、EV後のバッテリーの価値を高めるには、普通充電の整備が不可欠だ。もちろん、急速充電による経路充電が不要なわけではない。しかし、日常的には、誰もが普通充電でEVを利用できる環境を整えることが、EVのバッテリー価値を高め、巡り巡ってEVの新車価格を下げることにつながる。

単に自動車メーカーの努力だけでEVの価格を下げるには限界がある。普通充電の基盤整備を徹底し、EVのバッテリー再利用を確立することが、EVを安定的に手ごろな価格に落ち着かせる原点である。