ホンダはEVの分野でも”らしさ”全開

その後、ホンダは一転して燃料電池車の開発に力を注ぐことになる。2002年にホンダFCXが、ホンダEVプラスと似た様子で誕生した。続いて市販を念頭に置いたと思われる4ドアセダンのFCXクラリティが2008年に公開される。次いで、EVとPHEVとも車体を兼用するクラリティ・フューエルセルが、2016年3月に発売された。2年後の18年には、クラリティPHEVが日本でも発売になったが、EVの国内販売はなかった。

そこから、2020年のHonda eに至る。

ホンダはそのあと、軽EVに力点を置き、昨年N‐VAN e:を発売し、今秋N‐ONE e:の発売が予定されている。

日本の自動車メーカーは、1990年の米国のZEV法により、トヨタ/日産/ホンダの3社がとくにEV開発を強化し、対応に備えた。しかしながら、米国ビッグ3が対応に遅れ、ZEV法が繰り延べされる状況になり、ハイブリッド車(HV)や燃料電池車(FCV)などへ開発の軸が移行することになった。

しかしながら、日産は、あくまでEVを主力とした。ホンダは、ここにきてEVへの関心を高めている。一方トヨタは、マルチパスウェイ戦略を軸に、トヨタ車としては国内ではbZ4Xしか販売していない。そのうえで、レクサスが電動化で先陣を切る役目に見える。

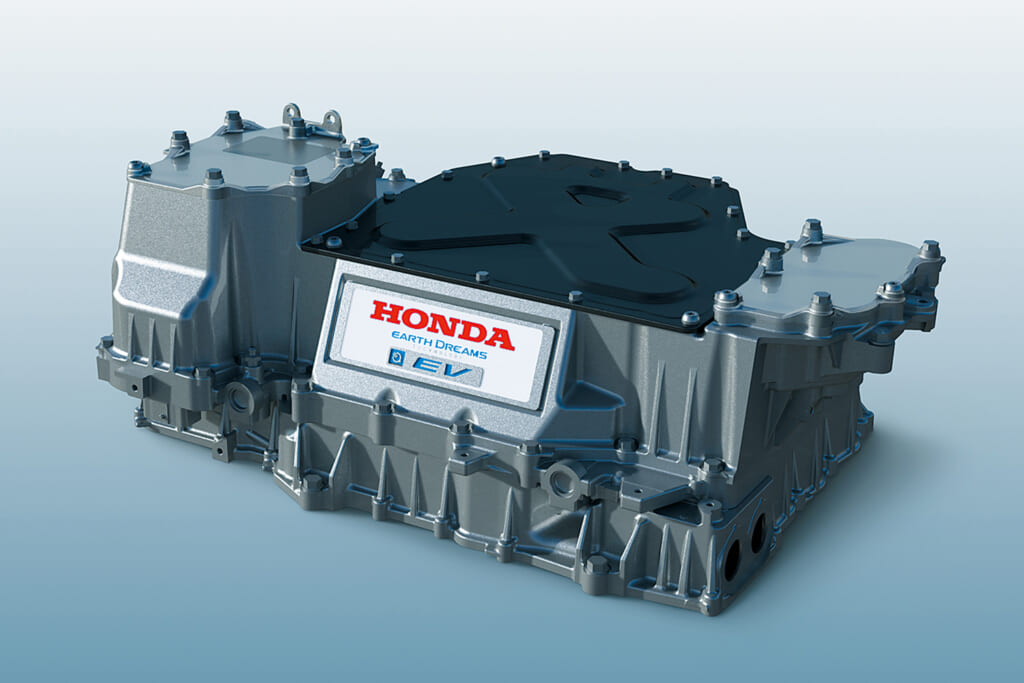

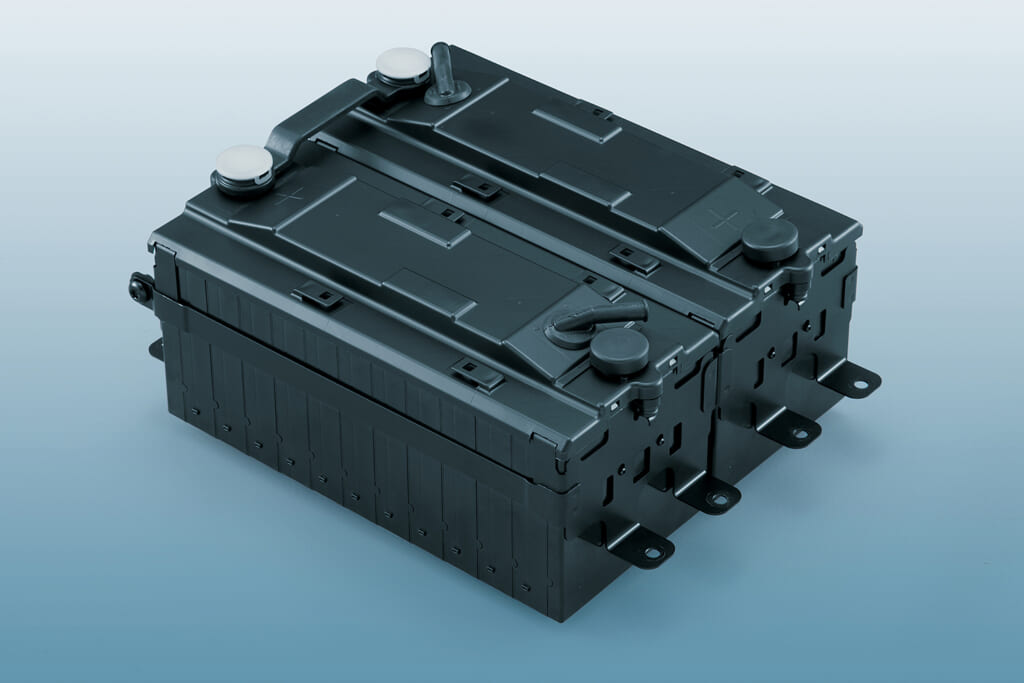

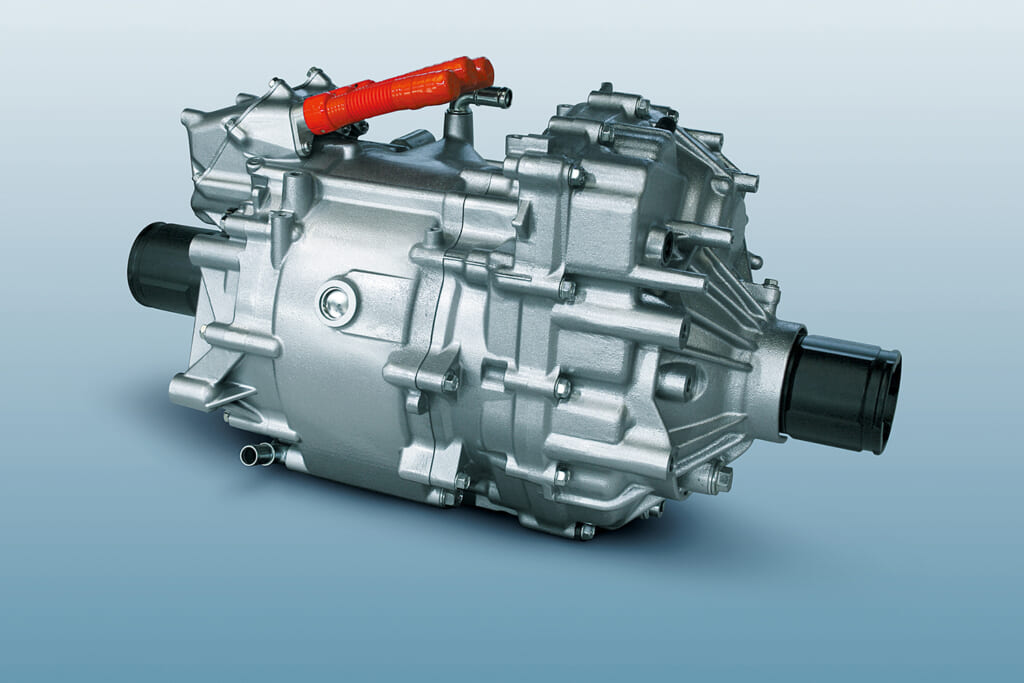

そうした国内3社のなかで、ホンダは、フィットEVでの東芝SCiB採用や、ホンダ EVプラスでの専用車体の開発、Honda eではEVとしてだけでなくドアミラーに替えたカメラ映像を採用するなど先進技術を取り込み、さらにホンダ車として稀な後輪駆動の採用など、常に新たな技術に挑戦する姿をみせてきた。

単にEVの普及や、EVのよさを商品化するだけでなく、挑戦する姿を見せ続けるところに、ホンダファンは離れがたい思いにさせられるのだろう。