EVとHVの共用プラットフォームはまもなく見納めか

では、今という時間を切り取って考える場合、専用プラットフォームか共用プラットフォームか、どちらが正しいのだろう。

販売の最前線を見れば、PHEVを含めHVに力を入れるのが正解に見える。

ただし、すでにPHEVよりEVの販売比率が上まわる様子も見えはじめた。たとえば中国のBYDは、世界市場でPHEVが好調な販売の増加をもたらしてきたが、ここにきて、EVがPHEVを上まわりはじめたとの報道がある。とはいえ、まだしばらくは販売比率が上下を繰り返しながら進んでいくと想像できる。それでも、この先、5年、10年を考えたとき、PHEVが販売数を支えるかどうかは疑問だ。

PHEVは、100km前後のEV走行が可能な車種が多く、それによってEVのよさを実感する人が増えるだろう。

そのうえで、日本を除けば、PHEVは普通充電が基本だ。つまり、自宅や勤め先などで基礎充電のできることが前提になる。ならば、EVで差し支えないとわかるだろう。

この先5~10年も経てば、急速充電による経路充電がより充実していくに違いない。そうなれば、日々長距離移動をする消費者であっても、PHEVである必要を感じなくなっていくと考えるのが自然ではないだろうか。

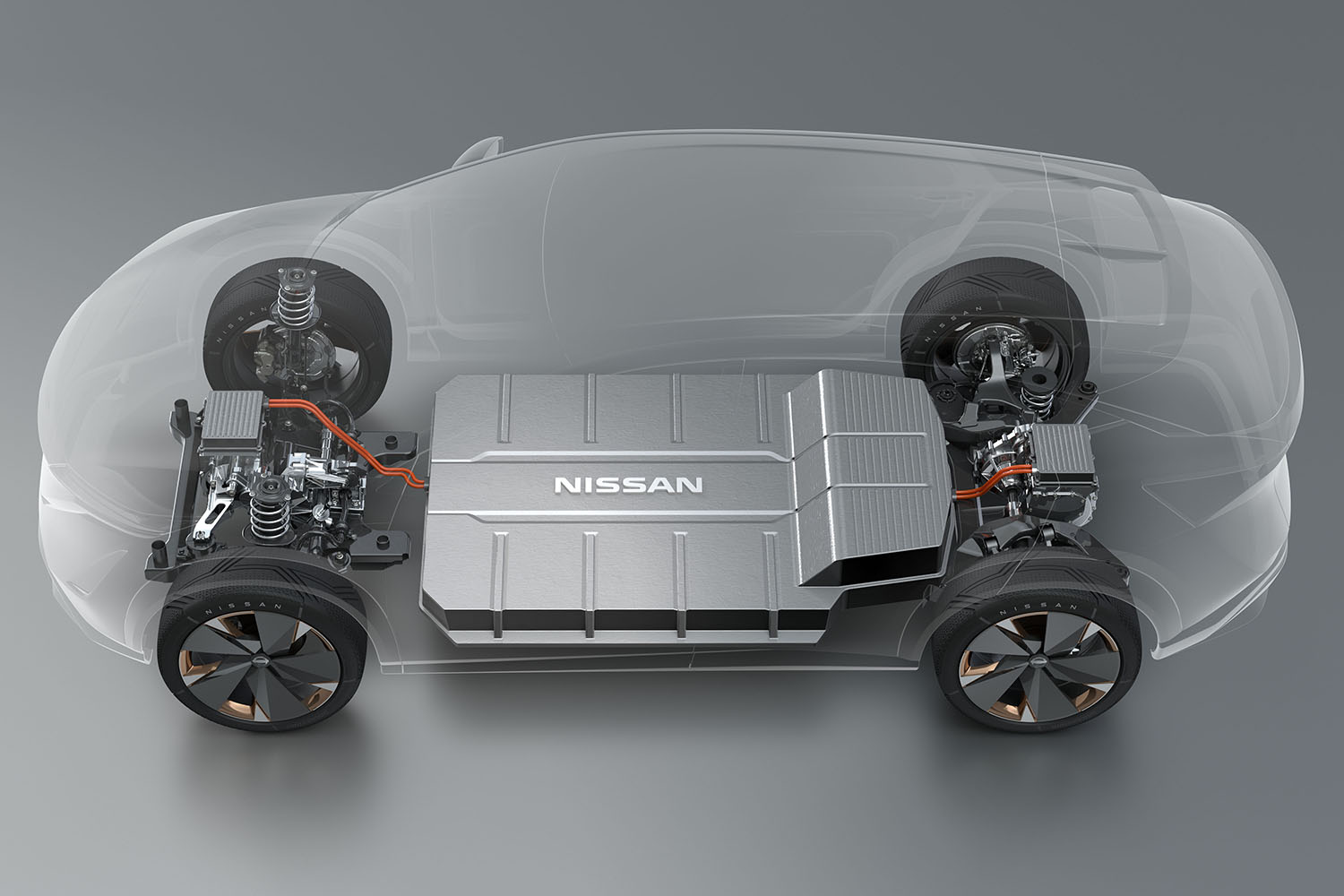

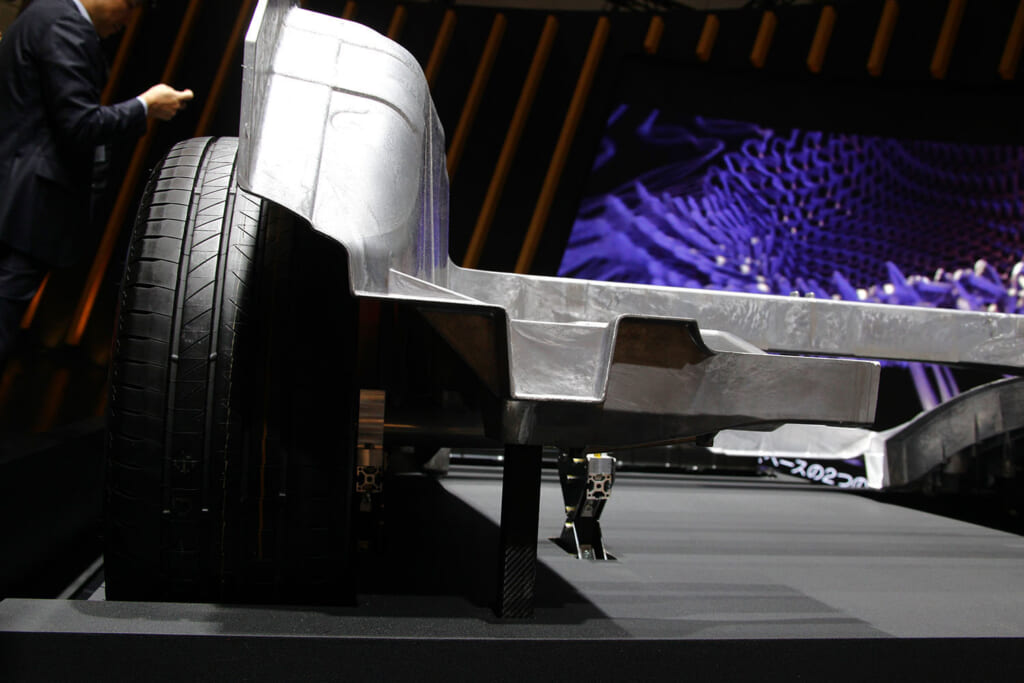

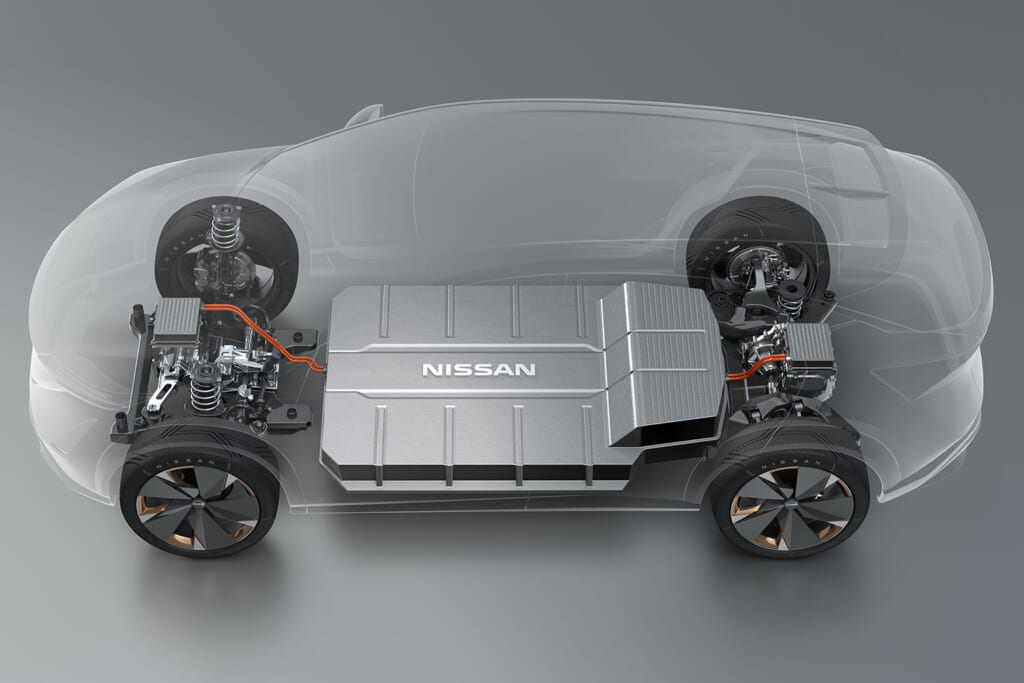

とすると、開発や製造段階での手間や経費を考えたとき、EV専用設計のプラットフォームで、よりEVに大きな比重を置いた車種構成とするのが合理的である、との判断が、自動車メーカーで起こる可能性がある。

いまからHV(PHEVを含め)との共用が可能なプラットフォームを開発しても、それを使って新車を生み出せるのは、長くて10年程度ではないだろうか。

エンジン車が主流のかつても、同じプラットフォームを使う新車開発は、2モデル程度といわれてきた。モデルチェンジのサイクルが4~5年と考えれば、8~10年後には新たなプラットフォーム開発が検討されてきた。

ということは、将来を見越した場合、HVとEVの共用プラットフォームという考えは、いまがほぼ最後の機会といえ、次のプラットフォーム開発の段階ではEV専用とするのが合理的になっていく可能性がある。

なぜなら、エンジンであることにこだわらない消費者にとって、EVは、より快適で便利な、上質で満足度の高い品質を、軽自動車であっても実現可能であるからだ。もちろん、自動運転への可能性もEVのほうが高まるだろう。