EV専用プラットフォームは簡素化しやすい

電気自動車(EV)専用プラットフォームか、ハイブリッド車(HV)などとの共用プラットフォームか。

その判断は、EVを主力と考えるかどうかでわかれるだろう。

そもそも、プラグインハイブリッド車(PHEV)を含め、エンジンを併用するクルマは、搭載する部品がEVより多くの点数を必要とする。

エンジンや変速機(必ずしも必要ではない事例もある)は誰でも思いつくが、ほかに、燃料タンクはもちろん、燃料をタンクからエンジンへ送るためのポンプや配管も、エンジンや変速機といった一体型のアッセンブリーとは別に、車体に配置される。排出ガス浄化のための触媒や、排気音を抑える消音器(マフラー)、外へ排出ガスを吐き出すための配管が、エンジンルームから車体後部まで床下に経路を必要とする。

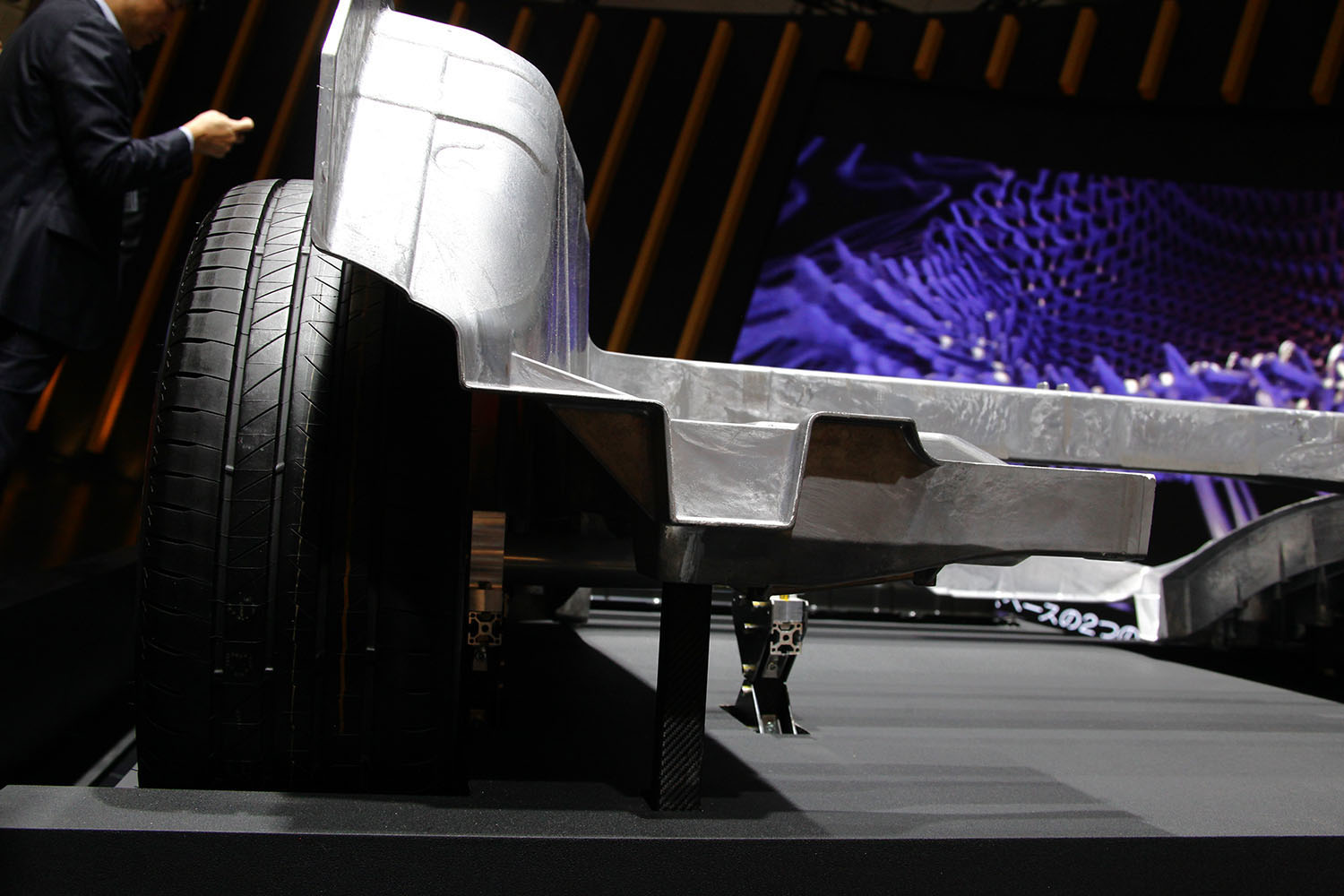

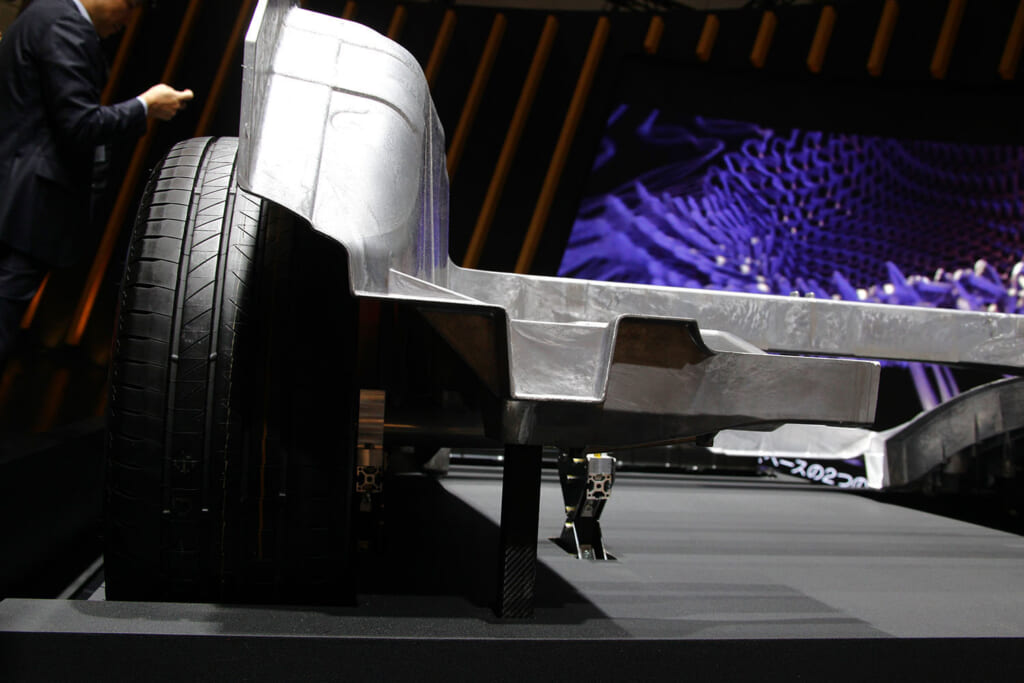

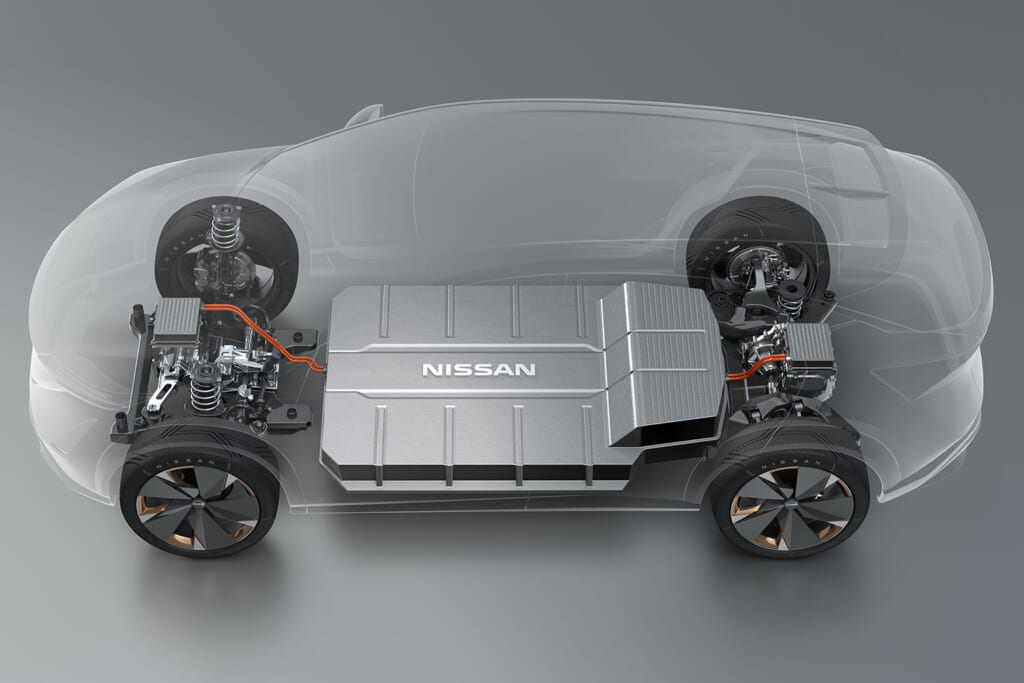

EVは、ほぼ床下一面に搭載されるリチウムイオンバッテリーのケースが、プラットフォームの剛性向上に一役買うが、それ以外の車種では、床構造に剛性強化のための構造が必要になる。床下構造がより複雑になる傾向にあるのが、HVなどエンジンとモーターを併用する車種だ。

それに対しEVは、そもそも部品点数が少ないこともあり、また先に述べたようにバッテリーケースが車体補強の一部として活用されることもあって、簡素な構造にしやすい。それが、ギガキャストとよばれる一体構造の鋳造技術で活かされる。

結論として、エンジンの有無によって、プラットフォームは別仕立てであるのが合理的だ。

しかし、EVとHVとで、それぞれ別に専用プラットフォームを設計・開発し、機能上の合理性を優先すれば、同じ車種でありながらふたつの設計・開発という余分な予算を必要とする。できるなら、共用したいというのが、作る側の本音だろう。

また、当面の販売動向として、EVよりHVの比率が多いと判断すれば、共用できるプラットフォームをEVにも転用できる設計にするのが適切との判断となるだろう。