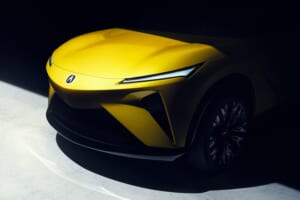

日本におけるメルセデス・ベンツの7番目の電気自動車として、8月25日に発売になった「EQE SUV」。いち早くこのモデルに試乗した西川淳氏にレポートしてもらった。上位モデルのEQS SUVも知る西川氏にEQE SUVはどう映ったのだろうか。 定石のモデル展開 「EQE SUV」はプレミアムブランドの上級モデルとして画期的である。商品のコンセプトそのものは、EVというよりもメルセデス・ベンツの乗用車シリーズにあって “予想通り”の展開、つまりは上(Sクラス相当の「EQS SUV」)と下(コンパクトな「EQC」や「EQB」)から攻めて、ブランド的に最もバランスのいいアッパーミドルクラス(Eクラス相当のEQE SUV)で締めくくるという定石に則ったものだ。だから、EQE SUVの登場そのものに驚きはない。パフォーマンスの想像も乗る前からだいたいついた。けれども画期的だと思う。なぜか。 “小さくて広い”からだ。ボディサイズに注目してほしい。なんと全長4.9mを切った。それでいてホイールベースは3m超え。このクラスのSUV(GLE)といえば5m級が当たり前で、それもモデルチェンジごとに大きくなってきた過去がある。たかが10cmの話とはいえ、フル電動化を機にこれまでの成長呪縛から一旦逃れ、BEV(バッテリー電気自動車)のレイアウト自由度を活用して小さく始めたことが画期的だと思ったわけだ。もちろん先にデビューしたEQS SUVも「GLS」に比べて短くなっている。けれどもセダン系はそうでもなかった。 メルセデスベンツは既存のICEラインナップから独立した専用プラットフォームをもつBEVで今後の主力となるはずのSUVシリーズにおいて、新たなボディサイズ戦略を取りはじめたということ。EQE SUV やEQS SUVが次回のモデルチェンジ時に大きくならないことを祈るばかりだけれど。