概念を表す1台のスタディモデル「モデリスタ コンセプト ゼロ」

デザインを担当した久世氏からは、コンセプトゼロの世界観として「先進的な上質、洗練をしたい」という目的のもとに作り上げたものだと説明があった。

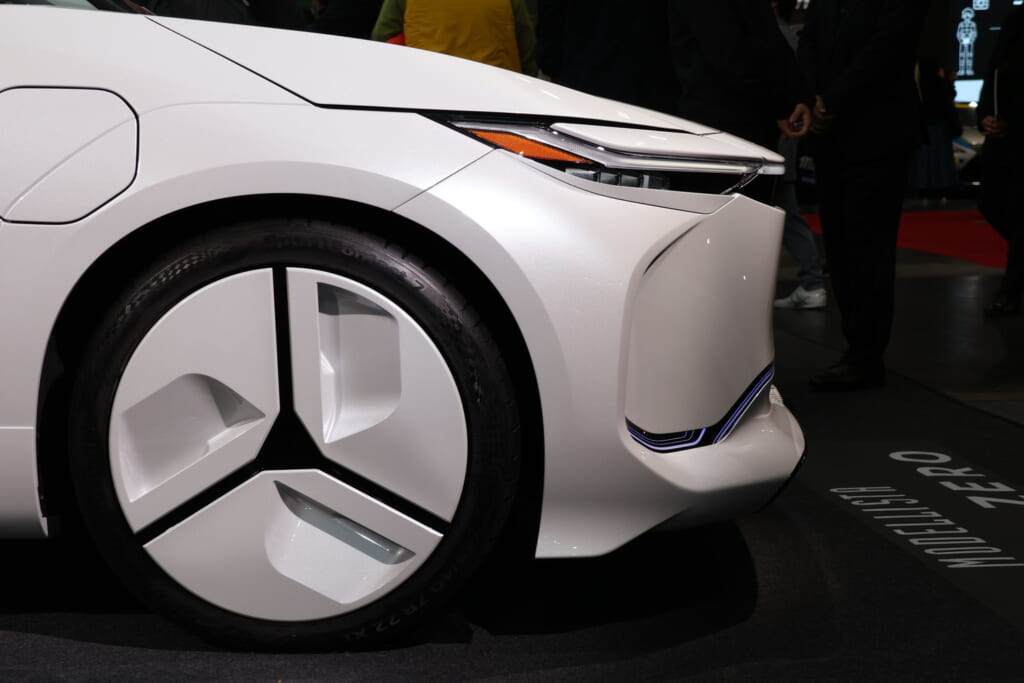

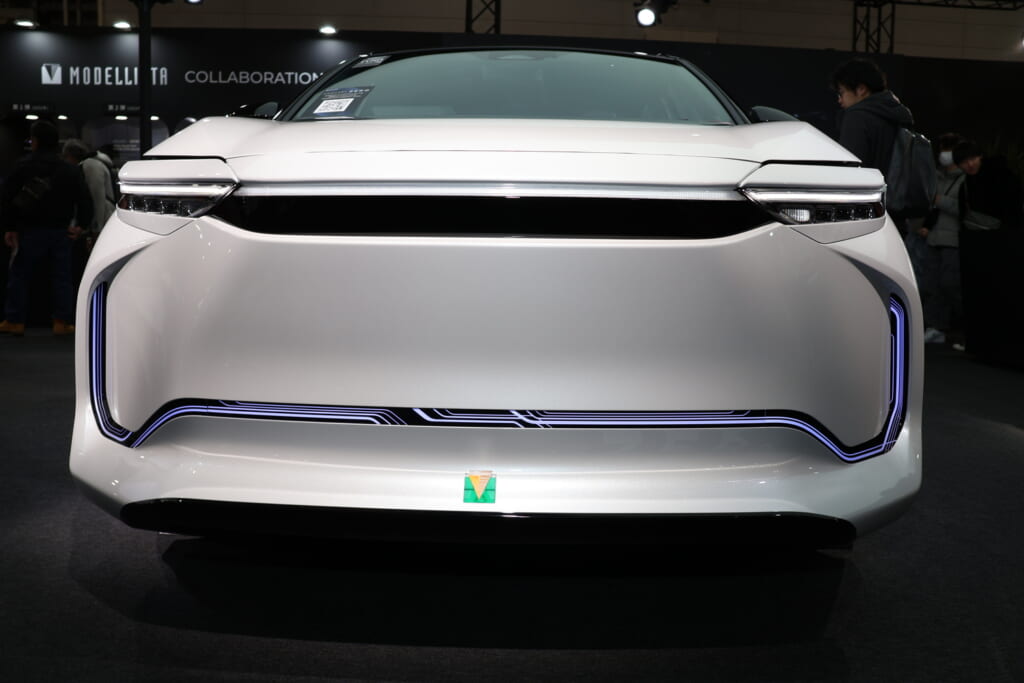

先進的な表現を行うにあたっては、クリーンに見えることを重視したという。ホイールカバーを含めて白一色に統一されているのはそのためだ。

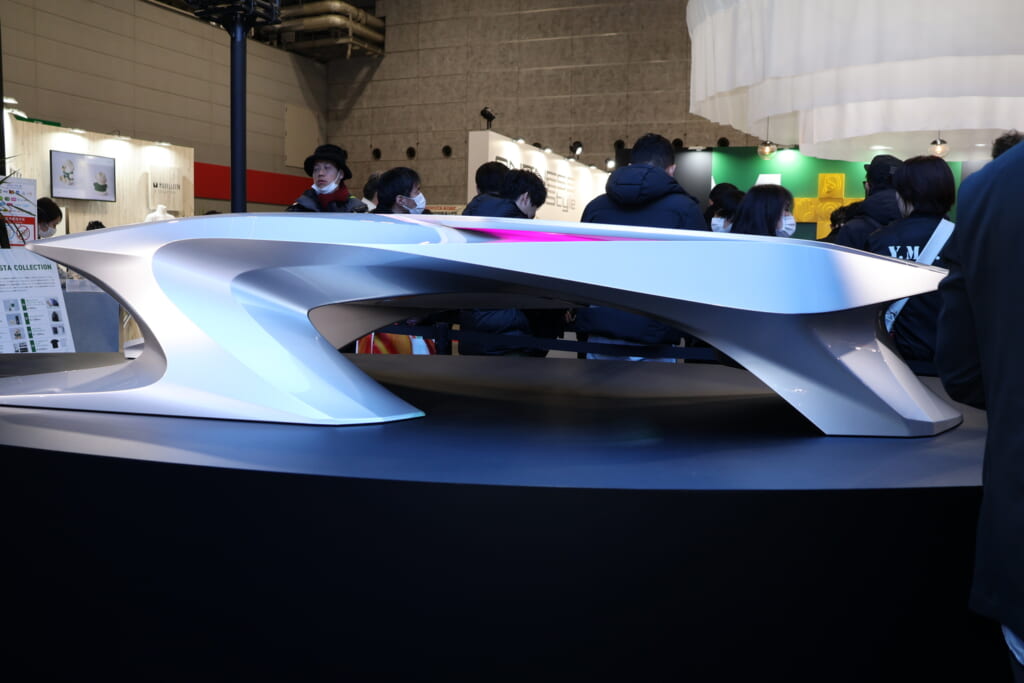

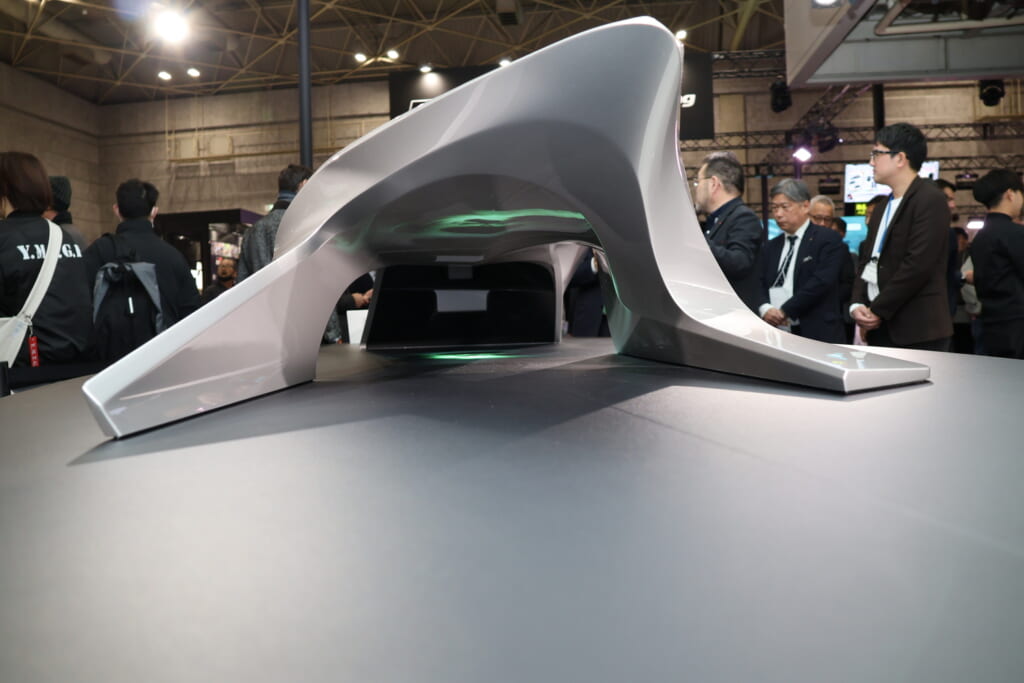

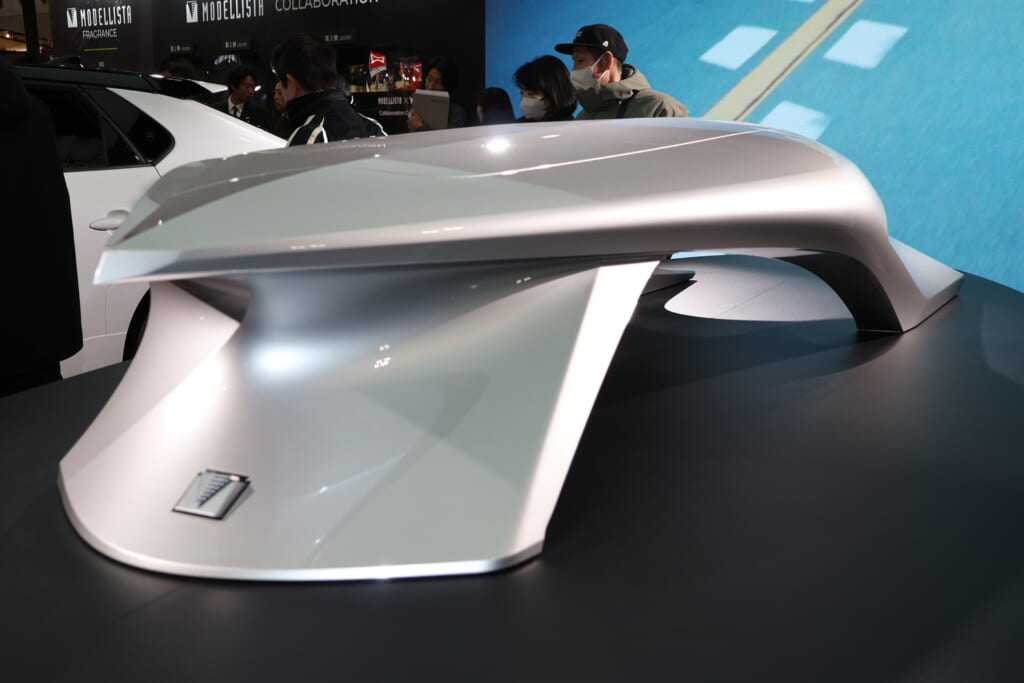

また、今後の開発に生かすためのスタディモデルだから、ホイールカバーに空気の流れを作るような穴が設けられていたり、前輪後部のサイドスカート部にも下面からの空気を車体から剥離するためと思しきフィンが設けられていたりと、随所にさまざまなトライが見受けられる。

このモデルに限った話ではないが、エアロパーツの有無による乗り心地の変化も官能評価で認められているというし、会社内にはトヨタのモータースポーツ活動を支えるTRDを抱え、より実践的な空力に関するノウハウも持っている。空気を味方につけて先鋭化させると、GRのような機能最優先のデザインとなるが、モデリスタはベース車両とのレゾネイティブ(共鳴)を重視しているから、クルマがもつ本来の造形美を引き立てるデザインで、かつ機能性を加味する方向づけがなされている。

それらの要件をジオメトリック・オーガニックのデザインコンセプトのもとに表現したのが、このコンセプト・ゼロのエアロだ。

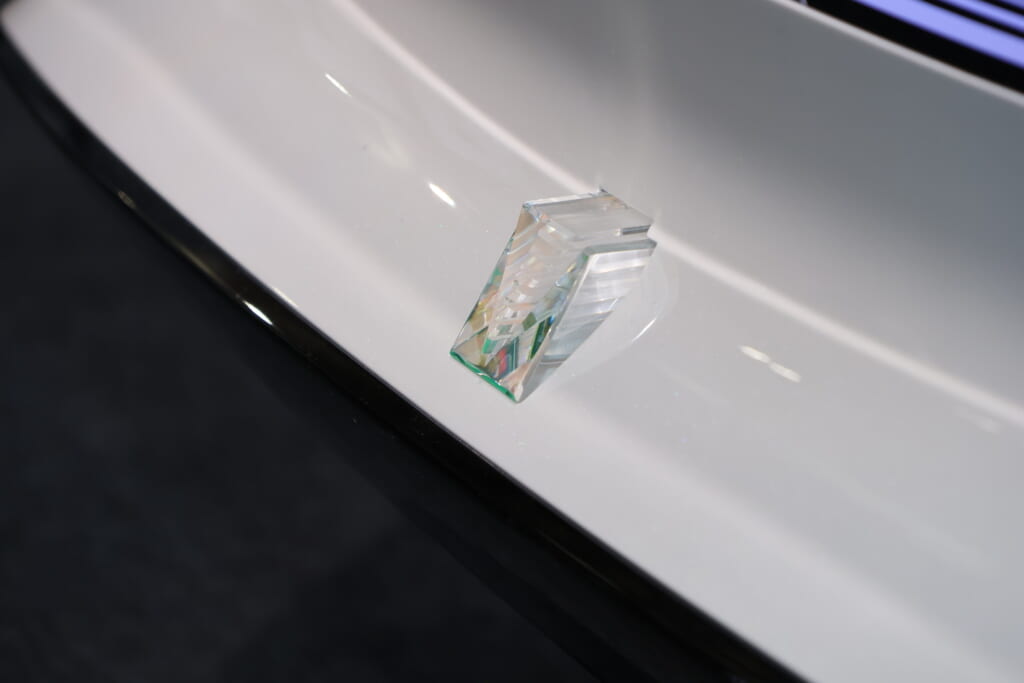

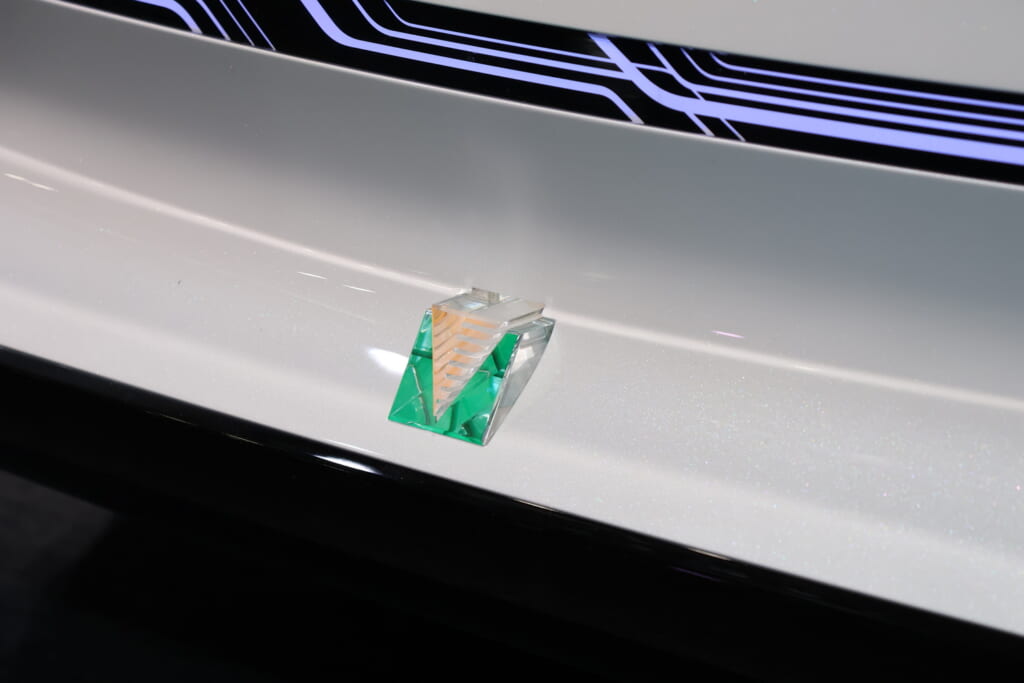

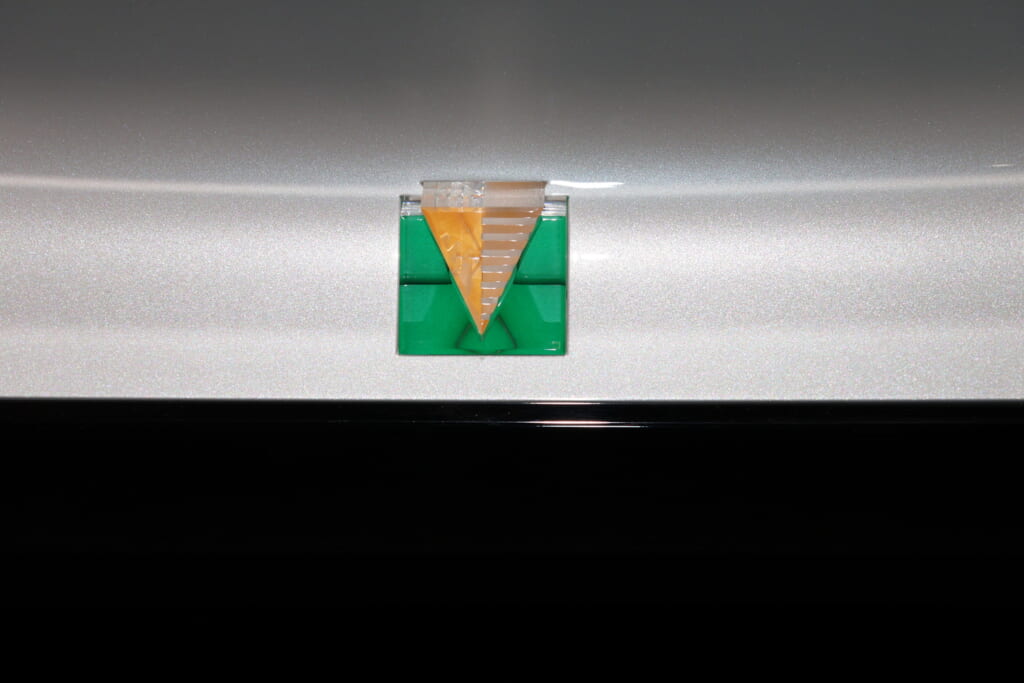

また、機能パーツとしてのエアロは主に運転手が恩恵を受けるのに対し、モデリスタが目指すエアロは、同乗者を含めたすべての人が機能を共有できることを目指しているという。フロントバンパーに設けられたシグネチャーLEDは、EVを連想させる電子基板をイメージした新たな意匠が用いられ、モデリスタロゴをあしらった塊感のあるエンブレムは、カット処理により見る角度によって表情を変える。

室内に至ってもデザインコンセプトが反映されている。一見無機質なダッシュパネルの上部には、ドアの内張デザインから連続した有機的なラインが光によって表現されている。これはルーフに備わるLED照明で投影したもので、アンビエントライトによる室内空間の表現をより一歩進めたものだ。

しかし、それらは部分的な話に過ぎず、このスタディモデルを知る要素のひとつでしかない。エンブリオで表現されたジオメトリカル・オーガニックをクルマという物体で表現し、有機的なラインにより「五感に響く機能」を体現した結果、空力効果を持ち合わせた造形になったというのがコンセプト・ゼロであり、このスタディを起点に新化したモデリスタ製品が今後誕生していくことを伝えるのが、このクルマが作られた真の意味だと解釈する。

つまり、bZ4Xをベースに作られた「モデリスタ コンセプト ゼロ」は、まさに新化をはじめたモデリスタのゼロ地点であり、概念的なクルマなのだ。だから何年か経ってモデリスタの歴史を振り返ったとき、このコンセプト・ゼロとエンブリオが基点となり、いまがあるのだと気づかされることになるのかもしれない。