Contents

ドライバー側の心使いも重要

<回生ブレーキや鋭いレスポンスもカギ〜EV特有の車両制御の影響>

さらに、車両制御に着目すると、EVの加速レスポンスの鋭さと回生ブレーキの特性もEV酔いの誘因となりうる。EVのモーターはアクセル操作に対し即座に反応し、ICE車よりも急激な加減速を実現する。ドライバーにとってはコントロールしやすいが、同乗者にとっては「次に何が起きるのか」を察知しにくく、結果として身体のバランス調整が遅れ、不快感に繋がる。

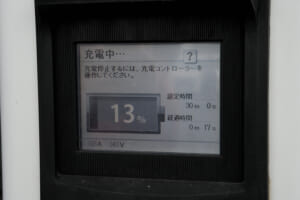

また、現行EVの多くには「回生ブレーキ」機能が搭載され、減速フィーリングも従来車と異なる場合が多い。回生ブレーキとは、モーターを使ってクルマを減速させる仕組みで、この過程で発生したエネルギーをバッテリーに再利用する機能である。

エネルギー効率の観点からは優れた技術だが、とくにアクセルだけで減速まで行うワンペダルドライブでは、もともと回生レベルが高い車種や高く設定をしている場合、減速度変化は予期しない揺れやG変化として感じられやすく、酔いや頭痛を誘発する可能性がある。

一方、最新モデルでは回生強度やアクセルレスポンスを調整できるほか、乗員の不快感軽減に配慮した「車酔い低減案内システム」なども実装が始まっている。

こうした要素に加え、EVならではの低重心・高剛性ボディや静寂性は、乗員の予測能力を補助する情報自体を減らすことにもつながり、「感覚の手がかり不足」が発症リスクを高めるという。

<対応策と今後のEV進化〜ハードとソフトの両面での工夫>

静かな車内による予測しづらさが影響するEV酔いに対して、ドライバーの運転スタイルも大きなポイントとなる。普段以上に滑らかな加減速を心がけ、また急ブレーキや急発進を避けて減速時に同乗者へ声がけするだけでも症状が緩和される。

メーカーによっては、車体の動きや加減速、回生制動をソフトウェアで細かくチューニングし、車内に人工的なエンジンサウンドや起動予備音(モーター音やアラート)を用意した車種も増えている。これにより動きの“予告”が生まれ、脳と身体のギャップが埋められることが近年の研究で示唆されている。

今後はAIを活用した同乗者検知システムやパーソナライズされた加速度フィードバックなどソフト面の進化によって、EV酔い問題はさらに克服されていく可能性が高い。

以上のことから「EVは特有のクルマ酔いリスクがある」というウワサには一定の研究成果が示されていることがわかるだろう。しかし、これはEVがもたらす“新たな移動体験”への慣れの過程ともいえ、ドライバーの運転方法・メーカー側の制御技術、双方の工夫によって十分に軽減・解消可能な課題だ。今後、さらなるEVの進化が我々の“酔いにくい走り”への気づきも与えてくれることを期待したい。