TEXT:福田 雅敏/ABT werke

電欠のお助け隊から充電インフラへ……ベルエナジー、「電気の宅配便」の実証実験を開始[2023.09.14]

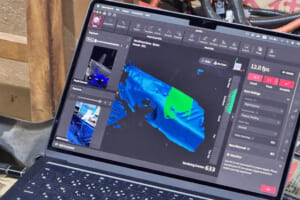

スペースさえあれば電話一本でどこにでも駆けつけその場で急速充電 充電スポットに行くという枷を取り払う新たなインフラとなるか 【THE 視点】ベルエナジーは、EV向け出張充電サービス「電気の宅配便」の実証実験を2023年9月19日から、茨城県つくば市内限定で開始する。 米国スパークチャージ社と共同で、「どこでも急速充電」をコンセプトに外部入力設備不要・完全スタンドアローン設計のEV急速充電器「ローディV2」の普及に取り組んでおり、EVユーザーに対する新サービス「電気の宅配便」の実装を見据えたニーズ調査をするという。 サービスの本格展開は2024年度内を目指している。ベルエナジーの拠点があるつくば市でまず実証を行ない、実験終了後は広範囲な事業展開を視野に入れサービスパートナーの募集を開始する予定だ。 「電気の宅配便」とは、急速充電器を搭載した専用車両がユーザーの車両の元にに出向き、その場で充電するというもの。事前予約が必要だが、わざわざ充電スポットに出向く必要がなく、自宅・事業所・そのほか出先で用を済ませる傍ら、急速充電サービスを受けられる。 実証期間は2023年9月19日から11月30日まで。使用機材のポータブルEV急速充電器「ローディV2」は、「CHAdeMO規格」に対応し最高20kWの出力が可能となる。充電容量は最大13.4kWh。この機器を「日産・サクラ」に搭載しユーザーの元に出向く。 ベルエナジーが展開するポータブル充電器「ローディV2」と「電気の宅配便」サービスは、この「デイリーヘッドライン」で幾度か取り上げているとおり、“電欠した際のお助け隊”のイメージが強かった。しかし今回の発表でそのイメージが変わった。このサービスは充電設備のない場所にもバッテリー残量を気にせず出かけられ、さらにその出先で充電時間をより有効に使えるようになる。 充電器のないショッピングモールやスーパーなどの買い物などにも有用だろう。普通充電のインフラでは十分な充電量が得られない場合にも有効な手段だ。取引先が社用EVで来社した際に利用すれば相手に喜ばれるはず。活用方法は色々と考えられる。 このサービスに「日産・サクラ」が使われているのも良い点だ。軽自動車なので機動性が抜群だし、小型なボディは充電時のスペース確保にも役立つ。これを機に、EVユーザーの充電の保険代わりとして、充電インフラの一形態として、全国での導入が始まってほしいものである。 (福田 雅敏-EV開発エンジニア、THE EV TIMES エグゼクティブ・アドバイザー) ★★ホンダ・BMW・フォード、アメリカで合弁会社を設立 ……EVを活用した電力ネットワーク企業「チャージスケープ」を3社合同でアメリカに立ち上げた。複数の自動車メーカーと、アメリカ・カナダにある電力会社を結ぶ情報共有プラットフォームを構築し、EVユーザーの電力料金を削減するという。2024年初頭の稼働を目指す。 ★★三菱ふそう、新型「eキャンター」をヤマト運輸に900台納入 ……ヤマト運輸としても標準的に使用している最大積載量2トンのモデルを、全国に順次導入する。「eキャンター」専用に用意した「FUSOグリーンリース」を利用して契約する。 ★★ハイパーEVメーカーのリマック、日本上陸 ……ハイパーEVの「リマック・ネヴェーラ」が日本発売となる。輸入元は、ハイパーカー「ケーニグセグ」の正規代理店を務めるビンゴ。9月13日(水)から15日(金)まで、「ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS」<東京都江東区新木場>でローンチイベントを開催する。 ★★プジョー、新型EV「E-3008」を発表 ……SUVタイプの新型EV。ステランティスの「SLTAミディアム・プラットフォーム」を初採用し、航続距離は最大700km。グレードは、2WDの基準車/ロングレンジと、デュアルモーターAWDの計3種類を用意した。 ★★住友商事、「EVバッテリー・ステーション千歳」を稼働 ……北海道千歳市に開設した。EVのバッテリーを再利用した大規模な系統用蓄電池設備。EVのバッテリー約700台分を収容し、約2,500世帯の1日分の電力を貯めることができるという。 ★東京センチュリーと関西電力、使用済みEVを利活用できるパートナーを募集 ……両社はEVの使用済みバッテリーを活用したバッテリーシステムの構築を共同研究するとともに、バッテリーを除いたEVの車体を利活用できるパートナーの募集を開始した。 ★ジェイテクト、燃料電池車向けの「高圧水素供給バルブ」を開発 ……第3世代となる「高圧水素バルブ」と「高圧水素減圧弁」を開発した。商用車向けの高流量対応品となる。供給バルブは従来比200%、減圧弁は従来比130%の性能となり、長時間の使用にも耐えられるという。 ★富士ソフト、パナソニックエレクトリックワークスのEV充電器シェアサービスに開発協力 ……EV用充電シェアリングサービス「everiwa Chager Share」のWEB・アプリの開発に協力した。同サービスは、あるオーナーが所有する充電器を登録してあるEVユーザーに貸し出す、いわゆるマッチングサービスになる。 ★スマートドライブ、マレーシアでEV充電事業を本格開始 ……ランカウェイ島と東部パハン州クワンタンに計3基の充電器を設置した。今後順次拡大するという。同社は2020年に現地法人を立ち上げている。 デイリーEVヘッドライン[2023.09.14]

TAG:

#THE視点

#充電インフラ

#国内ビジネス